Review: TITANIC (Theater Erfurt)

von Marcel Konrath

1985 wurde das Wrack der RMS Titanic etwa 370 Meilen (600 km) südsüdöstlich vor der Küste Neufundlands in einer Tiefe von etwa 12.500 Fuß unter der Oberfläche des Atlantischen Ozeans entdeckt. Dies nahm der Komponist Maury Yeston zum Anlass, sich intensiver mit dem Thema der Titanic Katastrophe zu beschäftigen. Yeston, der mit Musicals wie „Nine“ und „Grand Hotel“ vor allem Kritiker begeisterte, entschied sich für eine bewusste klassische Auseinandersetzung mit der Musik für sein Musical. „Ich wusste, dass ich eine ähnliche Farbe haben musste wie die Musik der großen Komponisten dieser Zeit, wie Elgar oder Vaughan Williams; das war für mich eine Gelegenheit, ein Element der symphonischen Tradition in das Musiktheater zu bringen, das wir, glaube ich, vorher nicht hatten. Das war sehr aufregend.“ Die Show wurde für 5 Tonys nominiert und gewann alle Auszeichnungen, u.a. auch als bestes Musical und die beste Komposition. Auf beachte 804 Vorstellungen schaffte es die Produktion am Broadway. Nach diversen internationalen Aufführungen, entschied sich das Theater Erfurt „Titanic“ auf den Spielplan 2023/24 zu setzen: ein Ambitioniertes und mutiges Unterfangen. Dass, was Erfurt hier auffährt ist opulent und überaus beeindruckend in der Quantität des Ensembles. Neben dem großen Cast, der vornehmlich aus Gästen besteht, beeindruckt vor allem auch der gigantisch große Opernchor (Choreinstudierung Markus Baisch) in der kongenialen Inszenierung von Stephan Witzlinger. Schon mit den ersten Tönen der Ouvertüre wird deutlich: der wahre Star des Abends ist das fulminante philharmonische Orchester unter der exquisiten Leitung von Clemens Fieguth. Die Idee die Musiker auf der Bühne, als Teil des Schiffes zu platzieren ist ein Geniestreich. So ist das Orchester ein wichtiger Teil der Produktion, welcher sich eloquent auf die Bühne von Lena Scheerer einfügt. Scheerer gelingt es vortrefflich mit wenigen, aber effektiven Mitteln den Luxusdampfer wieder zum Leben zu erwecken und wartet vor allem beim Untergang der Titanic mit spektakulären und wirkungsvollen Effekten auf. Dies sind Theatermomente, die bleiben und noch lange nachhallen werden.

„Titanic“ legt den Fokus vor allem auf historische Figuren wie Kapitän Smith, souverän gespielt von Martin Sommerlatte und Schiffskonstrukteur Thomas Andrews (eindringlich: Dennis Weissert). Da ist zum Beispiel der hoffnungsvolle, naive Heizer Frederic Barrett, überzeugend von Daniel Eckert verkörpert und die junge Kate McGowan (gut: Johanna Spanzel), die Ihr Glück in Amerika finden will. Auch wenn Autor Peter Stone versucht die Vielfalt der Menschen an Bord und ihre unterschiedlichen Hintergründe aufzuzeigen, wirkt die Handlung zu episodenhaft und vor allem einige Dialoge (deutsche Übersetzung: Wolfang Adenberg) zu hölzern und konstruiert. Das Musical verfolgt die Ereignisse vor, während und nach dem Untergang der Titanic. Das gelingt in puncto Emotionalität mal mehr, mal weniger überzeugend. Zu bruchstückhaft werden die Geschichten von Charakteren aus den drei sozialen Klassen, darunter Passagiere, Crewmitglieder und Offiziere präsentiert. Die Handlung versucht sich auf ihre individuellen Geschichten, Hoffnungen und Träume zu konzentrieren. Da ist das Ehepaar Beane an Board, bei dem sich Alice, großartig gespielt und gesungen von Katja Bildt, ihren scheinbar nicht zu erreichenden Illusionen, Teil der ersten Klasse zu sein hingibt. Ihr Mann Edgar, der wenig glaubhaft, als sei er in einem anderen Stück, von Benjamin Ebeling dargestellt wird, versucht sie immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Als Passagiere der ersten Klasse sind Kerstin Ibald und Martin Berger als Isidor und Ida Straus herzzerreißend rührend. Ihre Rollen und ihr gemeinsames Duett („Wie vor aller Zeit“) sind es dann auch, die nachhaltig beeindrucken und bewegen.

Mit „Titanic“ gelingt Regisseur Stephan Witzlinger und seinem glänzenden Team eine beeindruckende Gesamtleistung (Choreografie: Kerstin Ried), wäre da nicht ein ganz unwesentlich wichtiger Faktor für ein Musical, der hier etwas unangenehm aufstößt: die Musik. Die Komposition von Yeston bewegt sich häufig zwischen Oper und Symphonie und ist zwar durchaus schöpferisch wertvoll, mitunter aber schwer antizipierbar. Mit Ausnahme der Eröffnungsnummer, die beeindruckend inszenatorisch und musikalisch gelingt, gibt es kaum Songs die ins Ohr gehen. Yeston versucht mit seiner Musik emotionale Resonanz zu erzeugen, verliert sich aber zu häufig darin. Die Idee mit seiner Komposition die Handlung voranzutreiben und die Erzählung zu unterstützen, gelingt ihm oft nur grobflächig, denn zu sperrig und verklausuliert geraten die teilweise atonalen Melodien. Intervallsprünge und unkonventionelle Klangfarben gestalten es häufig schwierig seiner Musik zu folgen, wirken schon beinahe avantgardistisch und erinnern an Werke von Arnold Schönberg oder Alban Berg.

Sehenswert ist das Stück am Theater Erfurt aber allemal und das liegt vor allem an der fantastischen Symbiose aus Orchester, Regie, Bühne, Licht (Florian Hahn) und Ensemble. Diese „Titanic“ ist definitiv nicht dem Untergang geweiht, sondern ein astreiner Hit!

Review: SOMETHING ROTTEN! (English Theatre Frankfurt)

von Marcel Konrath

„What the hell are musicals?! „It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.“ Klingt doch nach einer vortrefflichen Idee. Gut seien wir ehrlich, Menschen die sich gegenseitig ansingen, in musikalische Monologe abdriften oder eine Eleven o‘ clock belten, sind vollkommen unrealistische Utopien. Gleichzeitig sind Musicals nicht nur ein Garant für volle Häuser, sondern machen viel Spaß, berühren und entführen in andere Welten. Wir befinden uns bei „Something Rotten!“ in der Renaissance „with poets, painters, and bon vivants and merry minstrels who strolled the streets of London.“ Es ist die Zeit von Dürer und Michelangelo, Dante Alighieris Göttlicher Komödie, der Venus von Botticelli und der Blütezeit von William Shakespeare.

„Welcome to the Renaissance!“

So spielt die die Handlung von „Something Rotten!“ im London des 16. Jahrhunderts und dreht sich um die zwei rivalisierenden Brüder, Nick und Nigel Bottom, die versuchen, endlich einen Hit für das Theater zu schreiben. Dabei geraten sie in Konkurrenz mit dem Rockstar-ähnlichen Shakespeare (Matt Beveridge), der im Stückeschreiben wesentlich erfolgreicher ist als die beiden Brüder. Wobei sich Shakespeare teilweise etwas unorthodoxer Methoden bedient um an sein Ziel zu kommen. In ihrer Verzweiflung wenden sie sich an einen Wahrsager, der ihnen prophezeit, dass die Zukunft des Theaters im Musical liegt. Dies bringt sie auf die Idee, das allererste Musical zu schreiben.

Mit „Something Rotten!“ sicherte sich das English Theatre Frankfurt, die deutsche Uraufführung in des für 10 Tony Awards nominierten Musicals aus der Feder der Brüder Karey und Wayne Kirkpatrick. Was das großartig auftrumpfende Ensemble unter der Regie von Ewan Jones in der deutschen Premiere der Show auf die Bühne (Set und Kostüme: Stewart J. Charlesworth) zaubert ist eine wunderbare, herrlich absurd alberne Farce. Auch wenn das Buch von John O’Farrell und Karey Kirkpatrick stark überzeichnet ist und die Gagdichte gut funktioniert, werden die Charakter nie der Lächerlichkeit preisgegeben und sind mehr als bloße funktionierende Schablonen. Greg Miller Burns ist als Nick mit einem guten Gespür für comic timing gesegnet, singt fantastisch und stattet seine Figur aber mit ebenso viel Tiefe wie Herz aus. Als sein Bruder Nigel steht ihm mit Sami Kedar ein ebenbürtiger Partner zur Seite, der genussvoll sämtliche Nuancen auf seiner künstlerischen Partitur spielt. Mit dem waschechten Showstopper „It’s A Musical“ gelingt Tom Watson als Nostradamus eine echte tour-de-force performance. In dem Song, in dem sämtliche Musicals von „Les Miserables“, „Rent“, „Chicago“, „The Music Man“, „Seussical“, „South Pacific“, „Evita“, „Annie“ über „Guys & Dolls“, „A Chorus Line“, „Sweet Charity“, „Hello Dolly“, „Cats“ und „Sweeney Todd“ rezitiert werden, gehört zu den vielen Highlights des Abends. Hier stimmt einfach alles und insbesondere für Musical Liebhaber*innen ist sowohl der Song, wie auch die gesamte Show ein süffisant, nerdiges Vergnügen. Die Kirkpatrick Brüder spielen dabei mit gängigen Klischees („Wait, so an actor is saying his lines and then, out of nowhere, he just starts singing?“) und hinterfragen dabei scharf: „It’s absurd. Who on Earth is going to sit there while an actor breaks into song? What possible thought could the audience think other than ‚this is horribly wrong‘?“ Dabei ist die Herangehensweise der Autoren und Komponisten immer liebevoll überspitzt und dabei beißend witzig. Auch aktuelle Bezüge werden immer wieder augenzwinkernd eingeflochten. Selbstverständlich wird das Patriarchat dabei konsequent auf die Schippe genommen. Hierarchische Geschlechterstrukturen werden grandios ad absurdum geführt, wenn Nigels Frau Bea (großartig und stimmstark: Rachael Archer) ihrem Gatten offeriert „Think of me as your sidekick, helping you whenever I can. I’m more than just a woman. When the pressure’s coming, let me be your right-hand man.“ Als Running gag taucht Bea dann immer wieder in männlichen Rollen auf, da sie beweisen will, dass Frauen ohne Frage fähig sind, Männerjobs auszuführen. Bea, eine klare Anspielung auf die scharfzüngige und emanzipierte Beatrice in „Much Ado About Nothing“ reiht sich in die Namen vieler Protagonist*innen ein, die aus Shakespeare Stücken adaptiert wurden. So verliebt sich Nigel in die, von Briana Kelly quirlig gespielte Portia („The Merchant of Venice“) Jonathan Norman ist als Investor Shylock („The Merchant of Venice“) zu sehen und der Nachname der Brüder Button bezieht sich ohne Zweifel auf eine der denkwürdigsten Figuren Shakespeares in „A Midsummer Night’s Dream“. Die Parallelen zum Shakespeare Gesamtwerk werden immer wieder humorvoll eingewoben und garantieren für einen genussvoll amüsanten Abend („Bottom’s Gonna Be on Top“).

Mit viel Charme und Drive schafft es Regisseur Ewan Jones, der auch gleichzeitig für die Choreografie verantwortlich zeichnet das Maximum aus seinem Ensemble herauszuholen. Dazu eigenen sich die Kompositionen (Musical Director: Mal Hall) auch hervorragend, denn die bieten alles was ein gutes Musical baucht: echte Showstopper („It’s A Musical“ und „Welcome to the Renaissance“), dramatisch anmutende Balladen („I Love The Way“) und steppende Ensemblenummern („We See The Light“). „What could be more amazing than a musical? With song and dance and sweet romance.“

Aber noch einmal zurück zum multitalentierten Ensemble, denn die müssen an dieser Stelle alle unbedingt und ausdrücklich namentlich genannt werden: Bradley Adams, Bethany Amber-Wilde, William Beckerleg, Estelle Denison-French, Liam Huband, Jonathan Norman, Chris Tarsey und Myles Waby leisten großartiges. Oft bleiben ihnen nur wenige, hauchdünne Sekunden für Kostümwechsel, dabei spielen und singen alle mit solcher Passion, Hingabe und Präsenz ihre unterschiedlichen und zahlreichen Rollen, dass es eine wahre Freude ist, diese überschäumende Spielfreude mitverfolgen zu dürfen.

Dem English Theatre gelingt mit „Something Rotten!“ ein waschechter Hit, von dem man sich erhofft, das er zukünftig den Weg auf viele weitere deutsche Bühnen finden wird. „Take it from me they’ll be flocking to see your star-lit, won’t quit big hit, musical“ und das wünscht man dem English Theatre für die Weitsicht dieses Stück endlich nach Deutschland zu bringen, von Herzen.

Review: THE PRODUCERS (Musikalische Komödie Leipzig)

von Marcel Konrath

Broadway Flops gehören zum Great White Way In New York ebenso dazu, wie die gigantischen Erfolge. Nur sind Flops Szenarien, die jeder Broadway und Musical Produzent tunlichst vermeiden möchte. Eine Horror Nouvelle von Stephen King als abendfüllendes Musical? Gute Idee? Dass dachten sich zumindest die damaligen Produzenten, mussten jedoch nach dem Horror der auf der Bühne stattfand, gleichzeitig mit den horrenden, vernichtenden Kritiken umgehen und das Stück musste nach nur 5 Vorstellungen schließen. 8 Millionen Dollar waren so auf einmal komplett in den Sand gesetzt und „Carrie“ ging als einer der größten Flops in die Broadway Geschichte ein. Jedoch, könnte man damit nicht sogar mehr Profit machen als mit einem Erfolg? Der Ansicht sind zumindest Max Bialystock, ein windiger, aber zuletzt glückloser Theaterproduzent und sein neurotisch-verklemmter Buchhalter Leo Bloom. Sie haben den scheinbar perfekten Plan. Sie wollen die schlechteste Show aller Zeiten auf die Bühne bringen und einen vorprogrammierten Flop landen. Mit dem schauderhaften Machwerk „Frühling für Hitler“, verfasst von Franz Liebkind, einem vertrottelten Altnazi, glauben sie, das schlechteste Stück aller Zeiten gefunden zu haben. Als Regisseur engagieren sie den aufgeblasenen, aber gänzlich unbegabten Roger de Bris und sein offensichtlich talentloses Team.

Bialystock und Bloom sind siegessicher – das wird die unmöglichste Show, die der Broadway je gesehen hat, so unerträglich peinlich und geschmacklos, dass die Zuschauer noch vor dem letzten Vorhang das Theater verlassen werden. Zu einer zweiten Vorstellung soll es gar nicht erst kommen. Doch die beiden Produzenten haben die Rechnung ohne das Publikum gemacht: Ihre Show wird als geniale Farce verstanden und gerät zu einem gefeierten Hit. Damit stehen Bialystock und Bloom vor handfesten Problemen…

„The Producers“ aus der Feder von Comedy Titan Mel Brooks ist bereits selbst längst Broadway Legende geworden. Das Stück gewann stolze 12 Tony Awards und lief über 2.500 Vorstellungen. Die Melodien gehen direkt ins Ohr und reihen Ohrwurm an Ohrwurm. „The King Of Broadway“, „I Wanna Be A Producer“, „Keep It Gay“ oder „Springtime For Hitler“ sind nur einige von Brooks denkwürdigen Kreationen. Das Musical kam damals zur rechten Zeit, war die Uraufführung doch im 9/11 Jahr, in der das Publikum nach dieser fürchterlichen Tragödie nach leichter Unterhaltung gierte. Den Kopf abzuschalten und kurzerhand alles um einen herum zu vergessen, gelingt in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden nur bedingt. In einer kriegsgeprägten Ära, in der eine rechtsradikale, homophobe Partei Höchststimmen erzielt und in der braunes Gedankengut verbreitet wird, hält die Inszenierung von Dominik Wilgenbus an der Musikalischen Komödie Leipzig den Finger in die Wunde. Das gelingt dem Regisseur allerdings vortrefflich. Auch wenn sicher der ein oder andere Gag etwas plakativ und überstrapaziert wirkt, ist seine Interpretation von Brooks Show erstaunlich aktuell und erschreckend zeitkritisch. Dass bei allen aktuellen, politischen Eskalationen die Stimmung nicht kippt, ist Wilgenbus sehr zu Gute zu erhalten. Er findet eine gute Balance aus hemmungsloser, alberner Komik und sozialkritischen Tönen. Auf dieser Partitur spielt sein glänzend auftrumpfendes Ensemble fast durchgehend hervorragend. Nur hier und da sind ein paar Dissonanzen zu vernehmen.

Nick Körber kann als Leo Bloom leider nicht überzeugen. Er hatte vor der Premiere das obligatorische break a leg / Hals und Beinbruch etwas zu wörtlich genommen und seinen großen Zeh gebrochen. In den Tanzszenen wird er so kongenial mit geschmeidiger Leichtigkeit von Tänzer Pietro Pelleri vertreten. Auch wenn es Körber anzurechnen ist, dass er das Showbusiness Mantra „the Show must go on“ sehr ernst nimmt, kann er schauspielerisch wie gesanglich der Figur des Leo nicht genügend Überzeugung einhauchen. Seine Panikattacken im Stück sind wenig glaubhaft, sein Spiel zu forciert und unglaubwürdig. Besonders im direkten vergleich zu seinem Bühnenpartner Patrick Rohbeck fällt er deutlich ab.

Als Max Bialystock ist Rohbeck nämlich all dass, was die Rolle des schleimigen, nach Erfolg gierenden Produzenten ausmacht: schauspielerisch auf den Punkt, mit einem guten Gespür für Komik, gepaart mit einer solider Stimme. Besonders seine Nummer „Verrat“ im zweiten Akt, gehört zu seinen glänzenden Highlights. Rohbeck ist eine Idealbesetzung als Max. Echtes Broadway Feeling bringt Olivia Delauré als Ulla auf die Leipziger Bühne. Als Triple Threat kann sie gesanglich, schauspielerisch und vor allem tänzerisch überzeugen. In der Choreo von Mirko Mahr (Step-Choreographie Illia Bukharov) gibt Delauré buchstäblich alles und landet mit ihrer herrlich schwedisch säuselnden Interpretation der Ulla einen absoluten Volltreffer. Franz Liebkind wird von Michael Raschle zwar als hohler, aber auch gefährlicher Alt Nazi dargestellt. Mit seinen Auftritten hat er alle Lacher auf seiner Seite und hat dazu mit seinen Tauben noch eine mit sehr „speziellem“ Namen im Verschlag beherbergt. Dem larger than life Regisseur Roger deBris gibt Andreas Rainer Gesicht und Stimme. Zwischen Slapstick, gnadenloser Komik und guten gesanglichen Qualitäten ist Rainer als Hitler eine echte Wucht und löst beim Premierenpublikum wahre Beifallsstürme aus. Darf man über Hitler lachen? Die Antwort ist eindeutig: auf jeden Fall, wenn er so großartig überspitzt, zum Brüllen komisch und knallhart der Lächerlichkeit preisgegeben wird, wie hier. Jeffery Krueger ist eine herrliche doppelzüngige Carmen Ghia und erstaunliche nahe an Originalübersetzung Roger Bart. Angela Mehling lässt als Grabsch-mich-tatsch-mich keine Wünsche übrig und begeistert gleich in mehreren Rollen. Jedoch wirkt der Chor der Musikalischen Komödie etwas hölzern und kann es hier nicht ganz mit einem Musicalensemble aufnehmen. So sind einige Interaktionen nicht immer poliert pointiert und lassen etwas Agilität vermissen.Das Bühnenbild von Peter Engel ist doch etwas sehr karg und rudimentär geraten. Das Büro von Max sieht eher aus wie eine Spelunke in Harlem und Roger de Bris hat lediglich ein Sofa in Kussform zur Verfügung. Auch wenn das dem vergnüglichen Abend keinen Abbruch verschafft, hätte man hier oder da doch etwas phantasievoll ausladender arbeiten dürfen und monetär investieren können. Die Kostüme von Uschi Haug sind stückdeckend passend designt und interpretiert und können vor allem bei der Nummer „Frühling für Hitler“ visuell imponieren.

Unter der musikalischen Leitung von Michael Nündel könnte das Orchester der Musikalischen Komödie manchmal etwas mehr Drive und Tempo vertragen, sorgt aber für einen souveränen Gesamteindruck. Regisseur Dominik Wilgenbus macht mit seinen klugen politischen Einfällen vieles richtig, manchmal fehlt es allerdings an Timing und Drive. Einige Anschlüsse wirken etwas behäbig und schleppend. Die deutsche Übersetzung von Nina Schneider funktioniert gut, auch wenn natürlich einige Originalwitze unübersetzbar sind, macht Schneider einen sehr guten Job. „The Producers“ ist in Leipzig ein überaus gelungener Abend mit marginalen Abstrichen, der vor allem wegen dem viel zu selten gespielten Stück lohnt. Leipzig zeigt hier wieder einmal den Mut, auch selten gespielten Shows eine Chance zu geben.

Max und Leo hätte es sicher nicht gefreut, aber diese Show ist ein Hit!

Fotos Kirsten Nijhof

Bonnie Tyler live in Nürnberg: 40 Jahre "Total Eclipse Of The Heart"

von Marcel Konrath

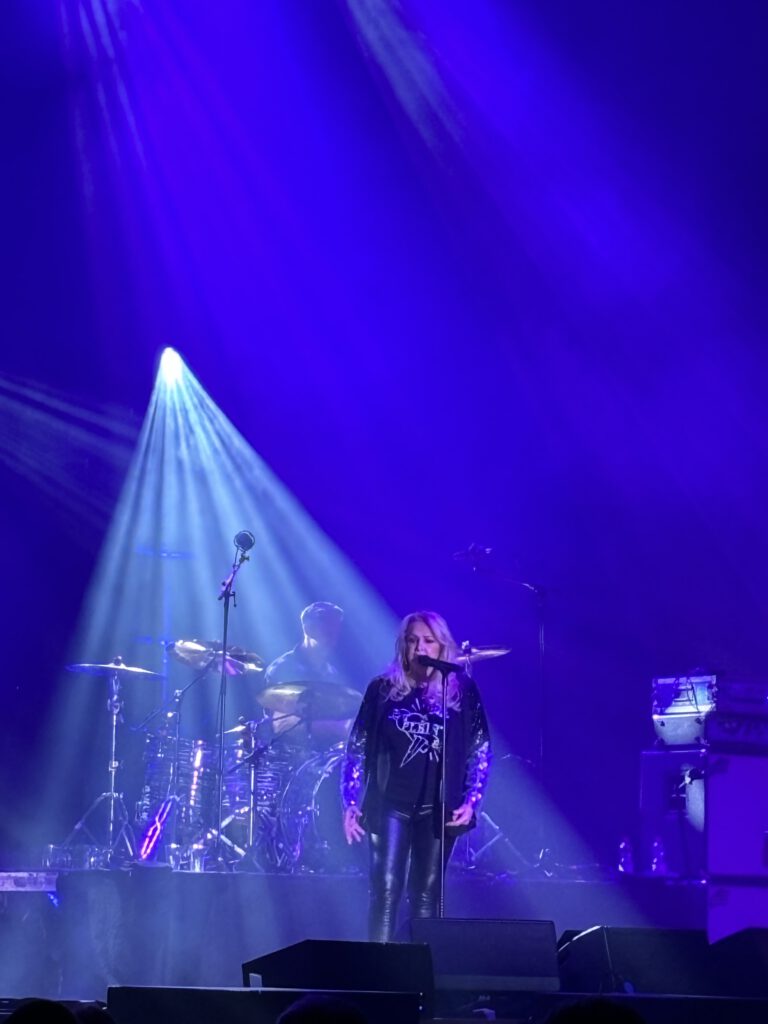

Das Konzert in der Meistersingerhalle Nürnberg ist bestuhlt. Die Künstlerin, die hier heute Abend auftritt, spielt alterstechnisch in der selben Liga wie 90% ihres Publikums. Viele sind mit ihr aufgewachsen, meine Eltern haben „Faster Than the Speed of Night“ in ihrer Schallplatten Sammlung. Ich sehe Frauen mit aufwendigen, Strass- und Glitzerverzierten Lederjacken und Männer mit T Shirts von der Sängerin, für die alle hier sind: Bonnie Tyler. Die Britin mit der unverwechselbaren, Reibeisenstimme, die ihr Markenzeichen ist, macht mit ihrer „40 Jahre Total Eclipse Of The Heart“ Tour auch in Franken halt. Schon erstaunlich diese Stimme, die immer so klingt als sei sie nach mehreren Packungen Zigaretten und extra viel Whisky einem stetig wachsenden Reifeprozess durchzogen wurden. Könnte man auf jeden Fall denken. Doch in einem Interview mit dem österreichischen Kurier konterte Tyler „Viele Rock-Stars sagen: ,Wir müssen für so ein Organ hart arbeiten, Dutzende Zigaretten rauchen und Whiskey trinken. Ich bin damit geboren – ich habe nie geraucht.“ Ihre Stimme ist immer noch unverwechselbar, eine Stimme die man unter Tausenden heraushören würde, jedoch immer mit der Fallhöhe, sie könnte irgendwann dann doch den ein oder anderen Ton nicht mehr schaffen und kippen. Ein Spagat zwischen Stimmvolumen und Stimmversagen. Dass sich letzteres nicht bewahrheitet, liegt auch an der Unterstützung ihrer formidablen Band, die Tyler aufrichtig gerührt vorstellt. Sogar ihr Promoter und Manager wird auf die Bühne gebeten, mit dem sie fast genauso lange zusammen arbeitet, wie sie mit ihrem Mann Robert verheiratet ist und das sind stolze 50 Jahre.

Tyler gibt ihren Fans natürlich genau dass, wofür sie ein Ticket gekauft haben: ihre großen 80er Hits wie „Made in France“, „It’s A Heartache“, „Faster Than the Speed of Night“, „Have You Ever Seen The Rain?“ und natürlich „Total Eclipse Of The Heart“, den ikonischen Song den Jim Steinman ihr schenkte und den sie nach eigenen Angaben immer noch so gerne singt. Das Publikum ist hier nicht mehr zu halten, die Arme werden nach oben gestreckt, Handys gezückt und „turn around bright eyes“ lautstark mitgesungen. Stolz verkündet Tyler, dass ihr Song und das zugehörige Video die eine Milliarde Marke auf der Plattform Youtube überschritten hat. Eine Ehre, die nicht vielen Künstler*innen zuteil kommt. „Straight From The Heart“ aus dem Album „Faster Than the Speed of Night“ wurde nicht nur von Bryan Adams geschrieben, es ist auch der Titel ihrer bald erscheinenden Autobiographie. Lange habe sie sich geweigert ihre Memoiren zu schreiben, doch ein Verlag habe sie letztendlich doch überreden können, ihre Gedanken und ihr bewegtes Leben zu Papier zu bringen. Hier können wir sicher einige interessante Begegnungen der Musikgeschichte erwarten. Mit „Simply The Best“ ehrt sie die kürzlich verstorbene Legende Tina Turner. Der Song erschien 1988 auf Tylers Album „Hide Your Heart“, floppte zunächst und wurde dann durch Turner zum Welthit und ihrem bekanntesten Song. Mit gerade einmal 55 Minuten Spielzeit verabschiedet sich Tyler dann bereits überraschend von ihrem Publikum. Ich frage mich tatsächlich ob nun eine Pause folgt, doch das Saallicht geht nicht an, die Scheinwerfer bleiben auf die Bühne fokussiert. Es folgt ein Janis Joplin Song, bei dem die Band zeigen kann, was sie musikalisch drauf hat, bevor Bonnie dann als letzte Zugabe ihren Monsterhit „Holding Out For A Hero“ zum Besten gibt, mit reger Publikumsunterstützung. Auch wenn Tyler mit 72 Jahren immer noch fit ist, merkt man ihr an, dass sie nicht mehr ganz die Ausdauer für ein abendfüllendes Konzert hat. Sie wirkt etwas angeschlagen, als sie sich am Mikrofonständer festhält. Nach knackigen 75 Minuten ist Schluss. Auch wenn der ein oder andere Ton nicht mehr zu 100% sitzt, liefert die britische Sängerin eine solide, routinierte Show ab, die genau das beinhaltet was ihr Publikum erwartet: ein zündendes Fest der 80er Jahre, von dem Bonnie Tyler ein großer Bestandteil ist.

Fotos Marcel Konrath

Mein Festivalbericht vom ersten Tag des Lido Sounds Festival in Linz

von Marcel Konrath

Alleine auf einem Festival zu sein widerstrebt dem Wort und Sinn Festival. Wie kann man ein Fest alleine bestreiten, dass doch dazu wie gemacht ist als Duo, Trio oder Gruppe den Moment des Augenblicks zu zelebrieren? Die Antwort ist denkbar einfach und ernüchternd: gar nicht. Auf jeden Fall nicht beim ersten Lido Sounds in Linz. Denn es dauert nicht lange, bis ich die Bekanntschaft mit neuen, mir bis dato fremden Menschen mache. In der Post Corona geprägten und besonders für Kunst und Kultur gebeutelten Zeit, ist es schön und seltsam zugleich mit so vielen Menschen ein Bad in der Menge zu genießen und sich fallen zu lassen. „I’ve always relied on the kindness of strangers” sagt Tennessee Williams Heroine Blanche duBois am Ende von “ A Streetcar Named Desire“. Recht hat sie. Auch wenn ich nicht die histrionische Persönlichkeit einer Blanche besitze, sollte ich am Ende des ersten Festivaltages feststellen, wir wahr dieser Satz ist. Doch von Anfang an. Als ich die Nibelungenstraße auf dem Weg von Passau nach Linz fahre, ergießen sich die Sonnenstrahlen über Seen und Berge in einer Symbiose aus göttlicher Schönheit und zärtlicher Poesie . Hier hat der liebe Gott es ganz besonders gut gemeint und einen wunderschönen Pinselstrich ausgeführt. Ich fahre an Spaziergängern und Radfahrern vorbei. Kilometer für Kilometer genieße ich die formidable Aussicht auf dem Weg nach Linz. Nachdem ich mein Presseticket akkreditiert habe, geht es zur obligatorischen Sicherheitskontrolle die keine ist. Nach einer nicht enden wollenden Wartezeit von locker einer Stunde, bei dem gerade die letzten Klänge des Opener Danger Dan verstummen, bin ich endlich an der Reihe. Mein Schwager hat mir seine Bauchtasche ausgeliehen, die schon Festival erprobt ist und mit einer faltbaren, praktikablen 1.5 l Flasche ausgestattet ist. Das ist die maximale Größe, die auf das Festivalgelände darf. Selbstredend habe ich mich im Vorfeld informiert, was man mitnehmen darf und was lieber zu Hause bleiben sollte. Da ich ohnehin nicht vor hatte einen Fön, diverse Klappmesser oder einen Campingstuhl mitzunehmen fühle ich mich gut gewappnet für den Tag. Kaugummis, Ausweis, Kreditkarte für den Notfall, etwas Bargeld, Taschentücher, Deostick und Powerbank sind meine Begleiter. Das dies allerdings gar nicht kontrolliert wird und ich schon nach einer Millisekunde und halbherzigen Abtasten weitergeschickt werde, spiele ich in Gedanken durch ob nicht doch ein Campingstuhl in die Tasche gepasst hätte.

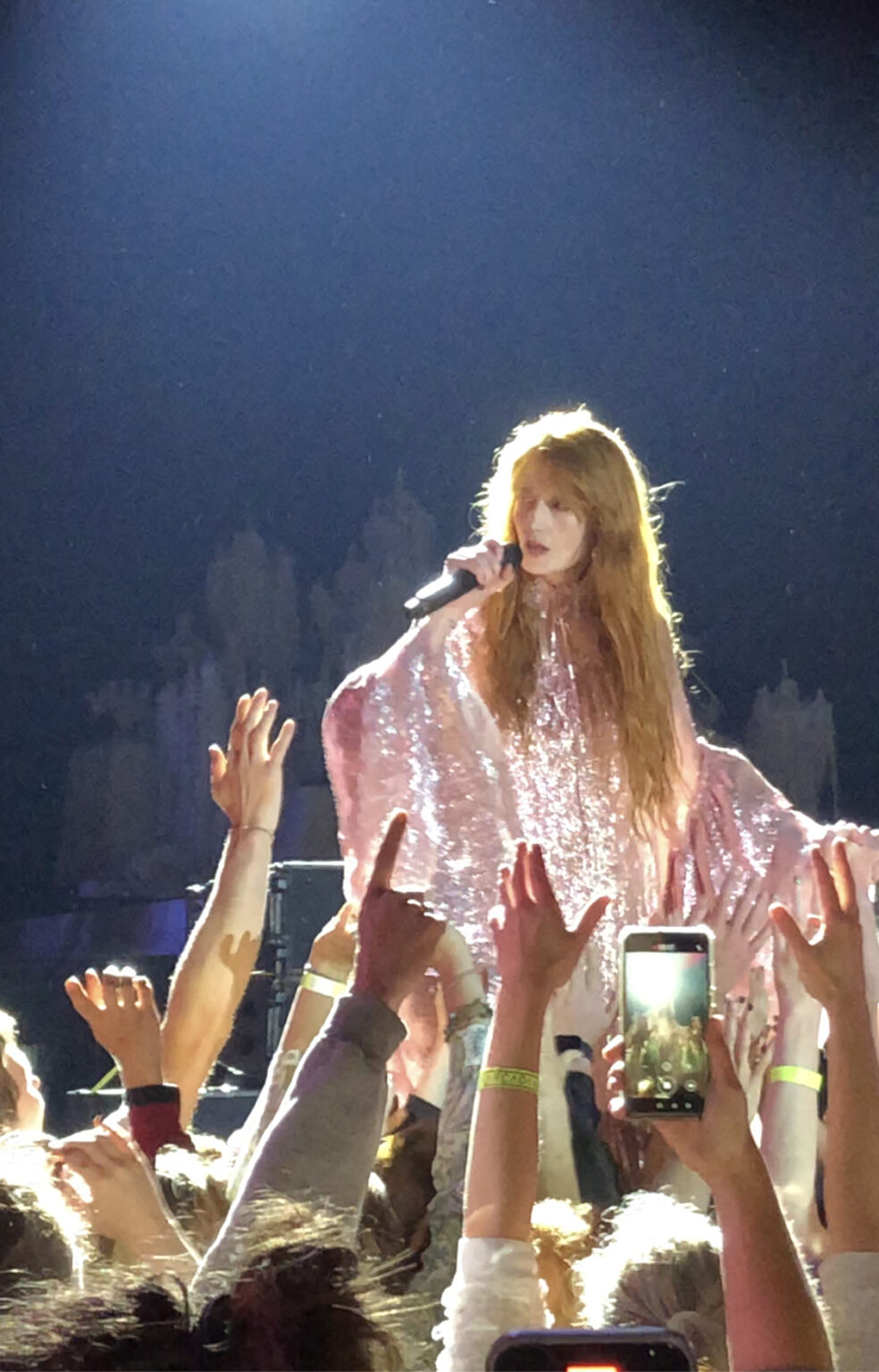

Endlich auf dem Festivalgelände angekommen gehe ich zum Auffüllen meiner faltbaren Flasche zum versprochenen gratis Aqua für alle. Ich bin zuerst nicht sonderlich überrascht über die lange Schlange, ist es doch warm und jeder will sein mitgebrachtes Accessoire füllen, damit auch niemand dehydriert. Als ich an der Reihe bin, sehe ich den tatsächlichen Grund für die vielen Menschen: es gibt nur einen Wasserhahn! Chapeau, wer sich sowas für ein Festival ausdenkt. Kein Wunder, dass hier so viele Festival Besucher Zeit verbringen bis sie endlich an der Reihe sind. Anschließend schaue und höre ich mir die Österreichische Band My Ugly Clementine an. Mit ihrem Statement für Empowerment und gegen Homophobie setzen sie ein größeres Zeichen als mit ihrer Musik. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch nicht richtig angekommen bin, empfinde den Auftritt aber eher als anstrengenden Soundcheck. Dann fällt der Bass aus und die Band bittet um Verständnis und fordert die Partizipion des Publikums. Ich nehme einen großen Schluck aus meiner Flasche und checke den Timetable. Dann eine Unwetterwarnung. Der Regen lässt nicht lange auf sich warten und ergießt sich kübelweise auf das Gelände am Donauufer. Nach diesem Intermezzo drängt sich endlich wieder die Sonne hervor und ich folge den Wegweisern Front of Stage. Wenn ich schon alleine bei diesem Festival bin, kann ich ruhig auch gut sehen denke ich und wenn ich etwas habe dann ist es massig Zeit. Für Florence and the Machine möchte ich gerne so nahe wie möglich an der Bühne sein. Anna Calvi ist eine Sängerin aus London und der nächste Act auf der Center Stage. Etwas wortkarg und routiniert spult sie ihr Programm ab begrüßt weder das Publikum noch lerne ich etwas über den Hintergrund ihrer Musik. So erschließt sich für mich kein Zugang zu ihrem Sound und das Tor bleibt für mich verschlossen. Aber wenigstens habe ich super sehen können.

Im Anschluss heißt es Mission Himmelblau denn der Umbau für die deutsche Band Giant Rooks steht an. Lautsprecher, Piano und sämtliche Bühnenaccessoires sind in die Farbe himmelblau getaucht und mit diesem ganz besonderen Anstrich versehen. Immer wieder faszinierend wie unglaublich schnell und effizient Stagehands und Techniker:innen arbeiten. Das eine Set ist kaum zu Ende, da wird auch schon das nächste, weniger durch Zauberhand und mehr durch harte Arbeit, aufgebaut und platziert. Und dann geht’s richtig los, denn die Gruppe rund um Frontmann Fred Rabe strahlen nicht nur eine herzliche Sympathie aus, sondern überzeugen mit starken Songs und einer ebenso starken Bühnenshow. Die Jungs geben schweißgebadet einfach alles und genießen sichtlich die Stimmung die ihnen vom Festivalpublikum entgegenbrandet. „Bedroom Exile“, „Morning Blue“ oder „Tom’s Diner“ wissen hier zu begeistern und lassen Arme rhythmisch im Takt hin und her bewegen wie Kornblumen im Wind. Bevor dann die britische Alternative-Folk-Band Alt-J betritt, tippt mich von hinten vorsichtig eine Festivalbesucherin auf die Schulter: „Entschuldige bitte, aber du bist so groß und ich kann nicht soviel sehen. Könnten wir vielleicht Plätze tauschen? Die Band bedeutet mir so viel.“ Ich sage ihr nicht, dass ich bislang noch nie etwas von der Band gehört habe und keinen richtigen Plan hatte, was mich genau erwartet und so stimme ich zu. Wie könnte ich aber auch eine so charmante Bitte abschlagen. Und wir kommen ins Gespräch. Erstaunlich und schön zugleich wie wichtig eine Band, Künstler:in für eine bestimmte Person sein kann. Wie viele Emotionen, Hörerlebnisse und persönliche Erinnerungen in Musik stecken können, während man selbst bislang keinen Zugang zu dieser Musik hatte. Und wie sich das alles mit einem Wimpernschlag ändern kann. Als dann kurzerhand und urplötzlich ein erneuter heftiger Schauer einbricht und wir den Front of Stage Bereich räumen müssen, finde ich mich unter dem großen Regencape meiner neuen Freundin und ihres Verlobten wieder. Es ist wie eine Mischung aus Klassenfahrt und Abenteuerurlaub. So war der Tag nicht geplant, aber mir gefällt die Nähe zu meinen neuen Bekannten und der Austausch aus sozialen und kulturellen Komponenten.

Fotos Marcel Konrath

Dann endlich sind wir alle startklar für Florence and the Machine. Ich treffe kurz vorher, nach dem das Wetter endlich wieder auf Regen verzichtet, eine Konzertfreundin aus Berlin, mit der ich vor Jahren ein Florence Konzert in Berlin sah und die mich in der Menge entdeckt. „Wie schön dich zu sehen“ strahlt sie mich an. Eine Begeisterung, die ich uneingeschränkt zurückgeben kann. Wie schön wenn Musik Menschen zusammenbringt: Sei es für einen Abend oder für die Ewigkeit. Florence Welch ist dann auch die Sahnehaube auf der Festivaltorte. Denn wer schon einmal ein Konzert von Florence and the Machine gesehen hat, weiß dass es weniger Konzert, sondern mehr wie eine Messe, eine beinahe religiöse Erfahrung ist. Und so überzeugen die Songs „Ship To Wreck“, „King“, „Big God“ (bei dem Welch ein Bad in der Menge nimmt) und „Shake It Out“ mit der makellosen und hymnischen Stimme von Florence Welch und gehen unter die Haut. Was für eine allumfassend schöne, sinnliche Erfahrung und eine intensive Stimmung beim Lido. So endet das Festival für mich mit ganz viel potiven Eindrücken durch nette Menschen, die meinen Tag so ungemein versüßt haben. Ich war nicht allein, sondern ein kleiner Teil eines großen Ganzen beim ersten Lido Festival im schönen Linz.

Review: TOOTSIE (Staatstheater am Gärtnerplatz, München)

von Marcel Konrath

rezensierte Vorstellung: 27.05.2023

„Ein neues Musical zur Uraufführung zu bringen, ist wie Kinder bekommen: nicht jeder sollte eins haben“ sagt Bettina Mönch in der Rolle der Julie im Musical „Tootsie“. Wenn das stimmt, dann sind die Eltern im vorliegenden Fallbeispiel äußerst zufriedene, denn dieses Kind erfreut sich bester Gesundheit und Agilität. „Tootsie“ kann als Musical in der europäischen Uraufführung am Theater am Gärtnerplatz überzeugen. Die Geschichte von Michael Dorsey, der als Schauspieler keine Anstellung findet und kurzerhand in Frauenkleider schlüpft, um als Dorothy Michaels Karriere zu machen, wurde von Sidney Pollack 1982 erfolgreich mit Dustin Hoffman und Jessica Lange verfilmt. Hoffman wurde für einen Oscar nominiert und Lange bekam ihren erster Oscar als beste Nebendarstellerin. Gut 45 Jahre später gelang am Broadway der Musicaladaption ein Achtungserfolg, die Auszeichnung mit 2 Tony Awards und eine Show, die seitdem erfolgreich durch die Staaten tourt. Einiges grundliegendes hat sich seit den 80ern (zum Glück) geändert und so entstand ein neues Buch von Robert Horn und damit eine zeitgemäße, genderfluid Adaption des Stoffes. Auch wenn „Tootsie“ als Film nichts von seinem Charme eingebüßt hat und Dustin Hoffman ein sehr Sensibles, fernab von Hollywood Klischees geprägtes, sehr differenziertes Portrait liefert, ist der Film doch etwas in die Jahre gekommen und teilweise nicht gut gealtert.

Dass in der Inszenierung von Regie- und Musical Veteran Gil Mehmert, alles frisch, mitunter aber auch eine gewisse Antiquiertheit spürbar ist, macht vielleicht auch den Reiz der Produktion aus. Es gibt sehr viel zu lachen und viele schöne Ideen, die Mehmert phantasievoll umsetzt und geschickt einflechtet. Ein Highlight ist dabei eine entworfene Utopie in der Dorothy der Star gleich mehrerer weiblicher Musicalrollen in diversen Produktionen ist. Es ist also ein äußerst stimmiges Gesamtpaket was das Theater am Gärtnerplatz auf die Bretter schickt. Die einzige Frage die sich mir stellt, ist tatsächlich nur, ob das Stück als Schauspiel nicht noch besser funktioniert hätte? Die Songs sind alle ok bis gut, aber eine richtig zündende musikalische Nummer gibt es nicht und ein Ohrwurm, mit dem man das Theater verlässt bleibt leider aus. Es gibt die obligatorischen Betroffenheit- und Erkenntnissongs, gepaart mit repetitiven Ensembletracks und Pattern-Nummern, doch nichts davon bleibt dauerhaft und klingt zu austauschbar. Auf meine persönliche Musical Spotify Liste, würde ich keine der Songs hinzufügen. Komponist David Yazebeck bedient sich hier stellenweise etwas bei seinem Musical „Dirty Rotten Scoundrels“, doch da gab es mehr Nummern die nachhaltig überzeugen konnten. Bezeichnenderweise gewann „Tootsie“ zwar einen Tony Award für das beste Buch, ging aber im Musikapartment komplett leer aus. Eine in vielerlei Hinsicht nachvollziehbare Entscheidung. Tatsächlich hatte ich sogar eher die Songs „Tootsie“ und „It Might BeYou“ von Stephen Bishop aus dem Film im Kopf. Dass das Musical dennoch so hervorragend funktioniert, ist vor allem der grandiosen Besetzung und dem guten Buch zu verdanken.

Allen voran Armin Kahl als Michael / Dorothy der so gut wie durchgängig auf der Bühne ist und rasant überzeugend in den Geschlechterrollen wechselt. Das beherrscht Kahl auf großartige Weise mit viel Charme, Fleiß und Esprit. Als Ekel Regisseur mit Wedelesken Locken brilliert Alexander Franzen, während Julia Sturzlbaum als Sandy zum heimlichen Publikumsliebling avanciert. Gunnar Frietsch gibt herrlich nonchalant und deftig den Mitbewohner Jeff, während Dagmar Hellberg als kodderschnauzige Produzentin Rita alle Register zieht. Bettina Mönch ist als Julie wieder einmal sehr wandlungsfähig, charmant und berührend in ihrer Interpretation. Dabei gibt sie auch stimmgewaltig Einblicke in das Seelenleben einer Schauspielerin und welchen Kampf Frauen im Showbusiness immer noch dem Patriarchat ausgesetzt sind. Im Film wird Dorothy in einer Telenovlea als neue Hauptrolle besetzt, in der Bühnenadaption spielt sie die Amme in einer Fortsetzung von „Romeo und Julia“. Was im Film so hervorragend funktioniert und von Dustin Hoffman so exzellent gespielt wird, überträgt sich auf die Bühne zwar auch noch sehr amüsant, ist aber nicht ganz so zum Schreien witzig und grotesk wie im Film. Der alternde, lüsterne Soap Opera Schauspieler John Van Horn, wurde für die Bühne mit dem (fast) talentfreien Reality Star Max van Horn (stimmgewaltig: Daniel Gutmann) ausgetauscht, was gut funktioniert. So wird Dorothy auch als etwas ältere Schauspielerin von einem jüngeren Kollegen begehrt und verehrt: eine willkommene Loslösung von bestehenden Klischees und Vorurteilen. Die Musicaladaption bietet etwas, was mitunter Mangelware auf deutschen Stadttheaterbühnen ist: eine exzellente Inszenierung und die Möglichkeit für gut zwei Stunden den eigenen Alltag komplett auszublenden. So kann „Tootsie“ mit marginalen Abstrichen überzeugen und ist ein Musical mit viel Witz, einem großen Herzen und guter Laune Garantie. „Go Tootsie. Go!“

Fotos Jean-Marc Turmes

Review: Hans Klok - Live from Las Vegas

von Marcel Konrath

rezensiert am 15.05.2023

Ein bisschen neidisch bin ich schon auf diese große Ultra High Definition Leinwand, die Hans Klok als stimmungsvollen, plastischen Hintergrund nutzt. In die verschiedensten Welten kann er so problemlos ein- und abtauchen. Die Animationen sind von bemerkenswerter Qualität und hochauflösender als die Realität selbst. Das würde sicher auch toll bei mir daheim aussehen, verwerfe diesen absurden Gedanken aber direkt wieder, denn dazu fehlen eindeutig Platz und monetäre Möglichkeiten. Klok ist bekannt als „der schnellste Magier der Welt“. Das dieses Adjektiv nicht ohne Grund kompatibel ist, beweist Klok mit einem Gastspiel in der Donau Arena Regensburg. Ob es nun den letzten Auswüchsen der Corona Pandemie geschuldet ist, oder ob der sicher für viele Besucher eher suboptimale Montag als Spieltermin für eine erschreckend leere Halle sorgen, ist sicher Auslegungssache. Fakt ist, dass es etwas dauert bis das Publikum in Stimmung kommt, um mit dem Magier warm zu werden. „Ich spreche wie Rudi Carrell und sehe aus wie Linda deMol“ kokettiert Klok mit seinem sympathischen, niederländischen Dialekt. Der Mann hat auf jeden Fall Humor! Humorvoll geht es auch durch den mit einer Nettospielzeit von knapp 90 Minuten, recht knapp bemessenen Abend. Hans Klok liefert ab, was man von ihm erwartet. Echte Überraschungen und verblüffende „Wie-hat-er-das-nur-gemacht?“ Tricks fallen aus. Unter der laut dröhnenden Filmmusik der „Avengers“ lässt er Assistentinnen verschwinden und wiederauftauchen, holt zwei Herren aus dem Publikum auf die Bühne, beschwört den Mythos des berühmten Harry Houdini und lässt eine Glühbirne schweben. Das ist alles zwar nicht atemlos spektakulär, eher etwas konventionelle Massenware, aber dennoch sehr unterhaltsam. Dazwischen gibt er auch immer mal wieder autobiographisches preis.

Alles fing an mit einem Zauberkasten, den er von seinem Großvater geschenkt bekam. Sein Opa sei zwar nicht der beste aller Zauberer gewesen, habe aber immer selber viel Spaß dabei gehabt erzählt Klok. Mit seinen Eltern besuchte er einen Zirkus in Amsterdam, bei dem auch einige Zaubertricks zum Besten geboten wurden. Seitdem war der kleine Hans von der Magie wie verzaubert und begeistert seitdem mit Bühnenauftritten auf der gesamten Welt. Von Las Vegas als Spielort bis Pamela Anderson als Assistentin. Dieser Mann weiß, wie eine gute Show funktioniert. Routiniert entführt Klok sein Publikum in die Welt der Magie. Dabei dürfen natürlich auch sämtliche theatralischen Showeffekte und Gesten nicht fehlen. Da fehlt nur noch die Windmaschine.

Zum Abschluss gibt es einen herzlichen Gruß an seine verstorbenen Freunde und Mentoren Siegfried und Roy. Der Applaus fällt zum Finale mitunter etwas knapp, aber nicht minder herzlich für den schnellsten Magier der Welt aus.

Review: ROCK OF AGES (Tour)

von Marcel Konrath

rezensiert am 03.05.2023

“We’re not gonna take it / No, we ain’t gonna take it / We’re not gonna take it anymore / We’ve got the right to choose, and / There ain’t no way we’ll lose it / This is our life, this is our song / We’ll fight the powers that be, just / Don’t pick on our destiny, cause / You don’t know us, you don’t belong.”

Dieser Song könnte exemplarisch für den übersättigten Markt und übermäßigen Konsum der Compilation Musicals stehen. Hinter diesem Begriff verbergen sich Musicals, die aus einer Zusammenstellung oder einer Auswahl verschiedener Songs bestehen, basierend meistens aus bereits vorhandenen Musikstücken bekannter Künstler*innen oder Bands. Von richtig gut („And Juliet“), über mäßig („Mamma Mia“) bis katastrophal („Bat auf Of Hell“) reicht hier die Palette. Mit „Rock Of Ages“ kommt nun eins dieser Compilation Musicals auf Tour nach Deutschland, welches den Fokus auf die Musik der 80er und den Classic Rock legt. Dass die Musik zeitlos ist und nach wie vor Spaß macht steht für jeden außer Frage, und auch wenn die Songs überzeugen, so kann es dieses Musical bedauerlicherweise nicht. Allein dieses Wrack als Musical zu bezeichnen entbehrt jeder Logik und kommt einer Blasphemie gleich.

Mit der wohl belanglostesten Story, den unwitzigsten Dialogen und schlechtesten Klischees schafft „Rock Of Ages“ es mühelos den Inhalt einer Telenovela oder der Gebrauchsanweisung gegen Vomitus zu unterbieten. Die Dialoge sind uninspirierte, unterirdisch schlechte Versuche den Hauch einer Handlung rund um die Songs der 80er zu stricken. Das was als Hommage gedacht ist gerät zu einer frivolen Demütigung. Die „Geschichte“ von „Rock of Ages“ spielt in Los Angeles und dreht sich um das Schicksal des Rock’n’Roll Clubs „The Bourbon Room“. Dort treffen verschiedene Charaktere aufeinander, darunter der aufstrebende Rockstar Drew und die angehende Schauspielerin Sherrie. Die beiden verlieben sich ineinander und versuchen, ihre Träume in der Musikindustrie zu verwirklichen. So weit so uninteressant. Die Autoren probieren aus diesem dürftigen Konstrukt eine, ihrer Meinung nach, Parodie des Sujet Musicals zu basteln. Eine Parodie lässt sich allerdings für mich nicht erkennen, es ist eher ein Faustschlag ins Gesicht und eine Beleidigung für jeden der Musicals liebt oder auch nur ansatzweise mag.

Die „Gags“ bedienen sich sämtlicher Klischees, machen sich lustig über Homosexualität, sind rassistisch und chauvinistisch. Deswegen klage ich getreu dem Song von Twisted Sister an und rufe frei heraus: „We’re not gonna take it anymore!” Schluss damit aus jedem Auffahrunfall ein Musical zu zimmern. Liebe Autor*innen, wenn ihr nichts zu erzählen habt dann lasst es doch bitte direkt bleiben und verschwendet nicht die kostbare Zeit, das Geld und die Geduld eures Publikums. Denn schon Teschow wusste: „An der miserablen Qualität unserer Theater ist nicht das Publikum schuld.“ Jedoch wer diese Gags lustig findet, lacht wahrscheinlich auch über Verstopfungen und hält „Richterin Barbara Salesch“ für intellektuelle Fernsehkunst. Ich habe schon Besuche beim Zahnarzt erlebt die lustiger waren und würde mich freiwillig einer Wurzelbehandlung unterziehen als mir „Rock Of Ages“ noch einmal anschauen zu müssen. Nicht dass wir uns falsch verstehen. Ich finde es auch toll mich auf leicht bekömmliche Unterhaltung einzulassen und abzuschalten, ich möchte als Zuschauer allerdings nicht an der Nase herumgeführt werden. Von den Darstellern ist einzig die großartige Amanda Whitford zu nennen, die stimmlich so richtig rocken und punkten kann und die der einzige Lichtblick dieser traurigen Produktion bleibt. Kevin Thiel spielt als Lonny so sehr auf Witz, dass es schon fast körperliche Schmerzen auslöst. Wenn er unumwunden zugibt diese Show sei keine „Andrew Lloyd Sondheim Show“ ist das ein kläglicher Versuch einen Hauch von Ironie in dieses Opus des Grauens zu hauchen. Und irgendwo auf einer Wolke sitzt Sondheim und vergießt bittere Tränen für diesen Affront. Die fünfköpfige Live Band versucht ihr Bestes aus den Songs das maximale heraus zu kitzeln, ist aber leider aufgrund des dürftigen Sounddesigns häufig übersteuert und übertönt die Darsteller weitestgehend.

Rock-Hymnen der 80er, wie „Here I Go Again“ von Whitesnake, „The Final Countdown“ von Europe, „Can’t Fight This Feeling“ von Reo Speedwagon, „I Want To Know What Love Is“ von Foreigner sind einige der Songs die Nostalgie heraufbeschwören sollen, es aber nicht so richtig transportieren können. Richtig gut klingt das tatsächlich dann, wenn das gesamte Ensemble gemeinsam singt. Einige der Songs wie z.B. „We Built This City“ werden allerdings nur als Rezitative verwendet und erklingen leider nicht in voller Länge. Dies ist insofern enttäuschend, dass selbst die Songs so verstümmelt werden um sie der nicht vorhandenen Handlung zum Fraß vorzuwerfen. Felix Freund als Drew schreit sich unangenehm durch die Show, während Julia Tschler als Sherrie mit einigen Tönen meilenweit daneben liegt. Die Sparte Schauspiel scheint bei der lieblosen Inszenierung von Alex Balga und Natalie Holtom, überhaupt keine Rolle zu spielen und ist damit non-existent und ausgeklammert. Das was die Akteure bieten kommt über das Niveau „Amateurtheatergruppe“ nie hinaus. Die Bühne ist statisch und verändert sich im Laufe des Abends nur marginal. Dies ist allerdings auch von keiner großer Bedeutung, da „Rock Of Ages“ auch mit einem aufwändigeren Bühnenbild nicht an Tiefe und Substanz gewönnen hätte. Wer hier seine Erfüllung findet, dem sei es gegönnt und ist mit diesem Autocrash einer Show bestens bedient. Für alle anderen die meinen „We’re not gonna take it anymore“ sei hier eine 80er Jahre Party oder ein Konzert Tribute ans Herz gelegt. „Oh, you’re so condescending / Your call is never ending / We don’t want nothin‘, not a thing from you / Your life is trite and jaded / Boring and confiscated /If that’s your best, your best won’t do.”

Review: Anna Depenbusch (KUZ, Fulda)

von Marcel Konrath

rezensiert am 30.04.2023

Es war einmal eine Liedermacherin aus Hamburg, die ihren Sommer aus Papier aus buntem Glanzpapier kreierte, die mysteriöse Madame Clicquot, die im Morgengrauen im Casino alles verspielt beschwor und die pointiert von ihrem Bekanntenkreis mit „Tim liebt Tina“ erzählte. Dabei wurde sie von ihrer fulminanten, multitalentierten Band begleitet und saß selber am Piano und erzählte: von Matrosen, Reisen, angeflogenen Ideen, Astronauten, eigenen Ängsten und Sehnsüchten und dem Leben. Es ist die fabelhafte Welt der Anna Depenbusch. Schaut und hört man sich die fantasievollen, lyrischen Exponate von Frau Depenbusch an fühlt man sich beseelt. Ihre Lieder sind wie eine wohlige Umarmung, ein Gespräch mit einem guten Freund und ein willkommener Eskapismus. Es sind kleine Geschichten, reizende Anekdoten und poetische Kurzfilme die vor den Augen des aufmerksamen Konzertbesuchers entflammen und aufleuchten. „Ich träume virtuos in Slowmotion-Videos / Für meine kleine Freiheit“ singt Depenbusch in ihrem Song „Echtzeit“. Dabei überzeugen nicht nur ihre starken Texte, für die Anna Depenbusch verantwortlich zeichnet, sondern auch die starken, direkt ins Ohr gehenden Melodien.

Sie entwirft Szenarien und Utopien, Zufluchtsorte für Herz und Seele, hinterfragt kritisch, ist mal melancholisch mal entwaffnend romantisch und herrlich albern. Auf Knopfdruck könne sie zwar nicht schreiben, aber auf Knopfdruck Inspiration hereinlassen. Sie nenne das den „kreativen Bereitschaftsdienst“. Deswegen starte sie jeden Tag auch um 09.00 Uhr an ihrem heimischen Klavier. Dort wartet sie auf die Ideen, die zu ihr fliegen und sie zu einer oder gar mehrerer Zeilen inspirieren und die Kreativität anregen und die letztendlich in einem Song münden. „Ich weiß, ich fall‘ so aus der Zeit / Weil ich mit Schreibmaschine schreib‘ / Und weil ich tagträume stundenlang“ genau solche wunderbaren, akrobatisch poetischen Attitüden gelingen Anna Depenbusch auf das vortrefflichste. Dabei lässt sie so tief in ihr Künstlerinnenherz blicken und gibt damit soviel von sich selber preis, dass die Zuschauer sie nur zu gern auf ihrer Reise und ihren Geschichten begleiten. Anna erzählt dabei auch von schweren Zeiten während der Pandemie, der Ungewissheit und der tränenreiche Neustart während des ersten Konzertes nach einer langen, unfreiwilligen Bühnenabstinenz. In „Heimat“, entstanden während ihrer dreimonatigen Reise nach Island, greift sie die eigene Bedeutung, Wirkung und kritische Selbstreflexion dieses Ortes auf. „Meine Heimat hat Narben / So tief für den Rest / Dieser Zeit / Ich hab sie nie so gesehn / Sie ist wunderschön / Es hat mich immer ins Weite getrieben / Ich bin ihr jedesmal treu geblieben / Weil ich hier her gehör / Ob ich will oder nicht.“

Sie erzählt und philosophiert sympathisch („Kommando Untergang“), ist immer gradlinig authentisch („Glücklich in Berlin“) und dabei zauberhaft fantasievoll in ihren Zeilen („Benjamin“), Immer wieder bezieht Depenbusch das Publikum eloquent mit in ihr Programm ein und singt als Zugabe ihr „Tretboot nach Hawaii“ sogar komplett unplugged und ohne Mikrofon. „Ich bin dein Kapitän / Wenn wir uns’re Runden dreh’n / Bis am Himmel tausend Sterne steh’n / Denn genau dann halt ich das Boot an / Weil uns hier niemand mehr sehen kann / Und ich frag dich leise / Ob du noch mitwillst auf eine kleine Reise?“ Auf diese charmante Frage kann die Antwort nur uneingeschränkt „Ja!“ lauten. Sie ist fabelhaft, diese eigenwillige, bunte, schwarz-weiße und vielschichtige Welt der Anna Depenbusch.

Alle Infos zu Anna Depenbusch und ihren Alben hier: Anna Depenbusch | Liedermacherin

Review: SCHOLL - DIE KNOSPE DER WEISSEN ROSE

(Stadttheater Fürth)

rezensierte Vorstellung: 20.04.2023

von Marcel Konrath

Die Geschichte rund um die Geschwister Sophie und Hans Scholl ist eine tragische und wurde bereits in Opern, Theaterstücken und Filmen erfolgreich adaptiert. „Die weiße Rose“ war die Widerstandsgruppe in der die Geschwister mit anderen jungen Student*innen aktiv waren und die sich gegen die nationalsozialistische Regierung und ihre Ideologie des Rassismus und Antisemitismus wandten. Sophie und Hans Scholl spielten eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Flugblättern und anderen Materialien, die den Nationalsozialismus und den Krieg kritisierten. Sie wurden im Februar 1943 von der Gestapo verhaftet, nachdem sie Flugblätter an der Universität von München verteilt hatten. Sophie und Hans wurden zum Tode verurteilt und am 22. Februar 1943 hingerichtet. In dem Musical von Thomas Borchert und Titus Hoffmann wird nun die Geschichte vor dem Zusammenschluss der weißen Rose beleuchtet, der titelgebenden Knospe, dem Ursprung der Bewegung.

Tirol, 1941/42: Die Geschwister Hans, Sophie und Inge Scholl verbringen zusammen mit ihren Freund*innen Traute, Ulla und Freddy den Jahreswechsel in der einsam gelegenen Coburger Hütte in den Tiroler Bergen. Politisch und weltanschaulich sind diese jungen Erwachsenen sehr unterschiedlich – sie eint aber ein breites literarisches Interesse und das Bedürfnis nach einer Auszeit von Reichsarbeitsdienst und Fronteinsatz im nationalsozialistischen Kriegsdeutschland. Sie vertreiben sich die Zeit mit Skifahren und lesen gemeinsam (politisch verbotene) Werke der Weltliteratur. Inge hat – wie immer – alles im Griff, Sophie freut sich auf ihr bevorstehendes Studium, und Traute hofft auf eine Wiederbelebung ihrer Sommerromanze mit Hans. Im letzten Moment zu Hause geblieben ist Hans‘ Freund und Vertrauter Shurik. Was Hans nicht daran hindert, in seinen Gedanken und in Erinnerung in ständigem Zwiegespräch mit Shurik zu stehen. Denn die Notwendigkeit politisch und privat zu seinen Überzeugungen zu stehen, beschäftigt Hans sehr. Denn da gibt es eine versteckte Seite seiner Persönlichkeit, die so gar nicht recht zu dem Wehrmachtssoldaten und Frauenschwarm passen will, den die anderen so gut kennen …

Ein sehr sensibles Thema also, dem sich das Kreativ Team in dieser Uraufführung auf behutsame Art und Weise nähert. Die jugendliche Naivität der Freund*innen kollidiert mit dem Hass und der Ignoranz des Nationalsozialismus in der klaustrophobischen Enge der Skihütte, die hier kongenial von Stephan Prattes schwebenden Holzbalken konstruiert wird. Wie ein Damoklesschwert schweben die Holzbalken über den Protagonist*innen und deuten bereits offensiv, teils versteckt ein Hakenkreuz und drohendes Unheil an: die Katastrophe naht. Doch das gut durchdachte Bühnenbild ist Segen und Fluch zugleich, denn durch das immer gleichbleibende Setting wirkt die Handlung oft sehr statisch und steril.

Bewegung gibt es zwar in Form der Choreografie von Andrea Danae Kingston (und im Song „Am Sonntag kommt zum Kaffeeklatsch..“) doch über die gut 2.5 Stunden ändert sich wenig am Bühnenbild. Das Stück wäre in seinem Kammerspiel und Sensibilität in einem intimeren Rahmen sicherlich besser aufgehoben, als auf der großen Bühne des Stadttheaters Fürth. So wird es schier unmöglich eine mentale, affektive Bindung mit den Figuren herzustellen.

Musikalisch gelingt Thomas Borchert in seinem Debüt als Musical Komponist nicht immer der Spagat zwischen Pop, Schlager und Kitsch. Borchert versucht sondheimesk Referenzen an den amerikanischen Komponisten einzustreuen, doch wirken die Melodien austauschbar und generisch. Es gibt wenig Titel die ins Ohr gehen und hängen bleiben. Ausnahme bildet hier „Das Leben ist anderswo“ das von Aufbau und Struktur an „Sincerley, Me“ aus „Dear Evan Hansen“ erinnert und sich mehrere Male innerhalb des Abends wiederholt. Anrührend gelingen die Balladen „Diese Worte bleiben“ und „Schweigen“ jeweils mit den Original Texten von Hans Scholl. Für die restlichen Songs steuert Titus Hoffmann die Texte bei, der auch die Regie übernahm. Das als Hymne gedachte „Widerstand“ ist mitunter unangenehm atonal, während „Gemeinsam“ auch als Schlager durchgehen könnte. „Entartet“ ist ein zwanghafter Versuch auf den Spuren von „Hamilton“ zu wandeln, der aber katastrophal schief geht.

Die Besetzung ist durchweg erstklassig und die Darsteller*innen bilden ein homogenes Ensemble, aus dem vor allen Sandra Leitner (mit einer frappierenden Ähnlichkeit zu ihrem historischen Vorbild) als Sophie Scholl und Judith Caspari als Traute herausstehen. Leitner überzeugt stimmlich beim anspruchsvollen „Gott ist fern“ und ist auch schauspielerisch großartig, während Caspari mit „Der Doppelgänger“ punkten und auftrumpfen kann.

Woran liegt es aber, dass die Show emotional nicht überzeugen kann? Der großartigen Besetzung trifft hier keine Schuld, denn die versuchen aus dem vorhandenen Material das maximale herauszuholen. Alexander Auler ist ein empathischer, stimmlich beeindruckender Hans. Dennis Hupka hat als naiver, aber sympathischer Freddy ein paar Lacher auf seiner Seite und Fin Holzwart liefert mit „Propaganda“ ein starkes Solo zu Beginn des zweiten Aktes, welches marginale Erinnerungen an „Kitsch“ aus „Elisabeth“ wachruft. Wunderbar und eine echte Entdeckung ist Karolin Kohnerts eindringliche Darstellung der Inge. Ulla wird überzeugend von Lina Gerlitz gespielt.

Der Zuschauer wird über weite Strecken mit einer wahren Flut an Informationen, Fakten und historischen Ereignissen überfrachtet und alleine zurückgelassen – hier liegt auch das essentielle Problem. Über weite Strecken kommt man sich als Konsument*in vor wie der Schüler, der im Geschichte Leistungskurs mit erhobenem Zeigefinger gemaßregelt wird. Gleich mehrere Male wird betont, dass die „weiße Rose“ als Überschrift der ersten vier Flugblätter der Aktivist*innen diente und nicht als definitiver Name der Gruppe. Zu häufig bleibt man als Zuschauer*in ahnungslos zurück, wenn zu viel Zeitsprünge, Traumsequenzen und zukünftige Ereignisse eingebaut werden, die die Sicht und das Verständnis erheblich schmälern. Ohne etwas Vorbereitung auf die historischen Ereignisse und Hintergründe wird es schwierig dem Stück zu 100% zu folgen. Zu verworren die Zeitsprünge zu Hans und seinem Freund Shurik. Auch die nur zaghaft angedeutete Homosexualität zwischen den beiden Protagonisten bleibt spannungslos und verwirrend. Hier fehlen die dramaturgische Struktur und etwas Feinschliff was auch dazu beiträgt, dass das Stück eindeutig zu lang und etwas schleppend im Tempo geraten ist. Die letzte Sequenz birgt dann aber genau die richtige Dosis an emotionaler Qualität, die während des gesamten Stückes dieser Uraufführung so schmerzlich fehlte.

So gelingen Regisseur Titus Hoffman einige, durchaus originelle Einfälle, die allerdings das zu skizzenhafte Musical als Gesamtwerk zu ausgegoren erscheinen lassen.

„Scholl- Die Knospe der weißen Rose“ kann mit einem überzeugend aufspielenden Ensemble aufwarten, letztendlich fehlt aber der zündende Funke und die treibende Kraft diese Rose zum Erblühen zu bringen.

Review: ROMEO UND JULIA (Theater des Westens, Berlin)

rezensierte Vorstellung: 04.04.2023

von Marcel Konrath

In seiner langen Geschichte hat das Traditionshaus an der Kantstraße schon einige Musicals, Konzerte, Operetten, Opern und Künstler*innen beherbergt. Das Theater des Westens in Berlin. Maria Callas sang hier unter Herbert von Karajan die „Lucia di Lammermoor“. In den 1980ern war Helmut Baumann Intendant und sorgte u.a. mit „La Cage Aux Folles“ für ausverkaufte Vorstellungen. Dann zogen mit u.a. „Die drei Musketiere“, „Chicago“ und „Tanz der Vampire“ verschiedene Musicalproduktionen in das 1896 eröffnete Theater im Herzen von Charlottenburg. Das Theater des Westens ist ein wichtiger Bestandteil der Berliner Kulturszene und ein Ort, an dem Menschen aus aller Welt zusammenkommen um den einzigartigen Charme des Theaters und der drin gebotenen Spektakel zu erleben. Und dieses Haus wird zurecht geliebt. Die Architektur ist einfach wunderschön und ich komme nicht umher, jedes Mal, wenn ich hier bin den Geist der Theatergeschichte einzuatmen und mich innerlich davor zu verbeugen. Dieses Theater erzeugt so eine bestimmte, wohlige Stimmung und ist ein allumschlungener Kontrast zu steril errichteten Musical Tempeln. Nun hat „Romeo und Julia“ von Peter Plate (ehemals Bandmitglied von Rosenstolz) und Ulf Sommer seine Uraufführung. Die beiden Künstler sind keine Unbekannten für das Haus, feierten sie doch mit dem Musical „Ku’damm 56“ einen großen Einstandserfolg.

Sich dem Thema Romeo und Julia zu nähern, birgt eine gewisse Gefahr. In der Popkultur hat das Stück einen festen Platz und diente in unzähligen Adaptionen für Film, Fernsehen, Bühne, Musik und anderen Kunstformen immer wieder als Materie. Die Geschichte des Liebespaares Romeo und Julia, deren Familien verfeindet sind und die tragisch endet, ist so alt wie die Zeit selbst. Und gerade deswegen eröffnet sich zwangsläufig der Konflikt und stellt sich die berechtigte Frage: muss dieses Thema wirklich noch einmal neu erzählt werden? Wenn man es so geschickt wie Plate und Sommer angeht dann lautet die Antwort eindeutig: „ja!“. Denn dass, was in der exzellenten Regie von Christoph Drewitz in gut drei Stunden auf die Bühne gezaubert wird, ist innovatives und hervorragend gemachtes Musicaltheater. Als besonderen Clou verwenden die Schöpfer die legendäre deutsche Übersetzung von August Wilhelm Schlegel, bleiben also sehr nahe bei William Shakespeare. Insbesondere der Kontrast der klassisch gesprochenen Dialoge mit den leicht ins Ohr gehenden Pop Songs ist eine sehr reizvolle und spannende Kombination.

Die Songs fügen sich alle mühelos in die bekannte Handlung ein, von denen besonders „Wir sind Verona“, „Es lebe der Tod“ und „Es tut mir leid“ hervorstechen. Ein „wiederhören“ gibt es zusätzlich mit dem Rosenstolz Klassiker „Liebe ist alles“, der sich kommod in die Handlung einfügt und allein schon wegen dem Titel prädestiniert ist den Weg ins Musical zu rechtfertigen. „Halt dich an die Reichen“ erinnert deutlich an die frühen Rosenstolz Songs und geht direkt ins Ohr.

Das durchweg junge, talentierte und frische Ensemble leistet eindrucksvolle Arbeit, auch wenn der Spagat zwischen Schauspiel und Gesang nicht immer konsequent gelingen will. Insbesondere den Dialogen fehlen dann doch die nötige schauspielerische Finesse, Qualität und Kraft und wirken mitunter etwas hölzern und leer. Dem starken Gesamtauftritt den das Musical abliefert, tut dies nur einen sehr dezenten Abstrich. Shakespeares Geschichte erwacht zu neuem Leben und erstrahlt in frischem Glanz für eine neue Musical Generation. Dabei webt Drewitz in seiner Regie clevere Reminiszenzen an „Hamilton“, „Spring Awakening“ und „Elisabeth“ ein. Atemberaubend ist die Choreografie von Jonathan Huor, der die Schönheit, filigrane Raffinesse und Stärke des Tanzes kongenial vereint. Das ist eine Choreografie auf ganz hohem, erstklassigem Niveau.

Yasmina Hempel und Paul Csitkovics verkörpern Romeo und Julia die gesanglich nicht immer vollkommen homogen funktionieren, denen man das Liebespaar aber durchaus glaubhaft abnimmt. Besonders bei den beiden Protagonist*innen wäre eine intensivere Charakterstudie und Auseinandersetzung mit der literarischen Quelle wünschenswert gewesen. Gerade der zweite Akt ist recht dialoglastig und hätte mit mehr schauspielerischer Raffinesse sicher zusätzlich gewonnen. Dass der Todesengel mit Countertenor Joël Zupan besetzt wurde, ist ein großer Coup für das Stück. Er hat nicht nur sprichwörtlich und sinnbildlich die Zügel in der Hand um die Protagonisten wie Marionetten zu steuern und zu führen, er ist auch stimmlich eine ungewöhnliche Bereicherung für das Stück. Nico Went gelingt mit seiner Darstellung des in Romeo verliebten Mercutio, eine sensible Charakterzeichnung und singt mit „Kopf sei still“ eine starke, kraftvolle Hymne. Großartig ist Philipp Nowicki als Pater Lorenzo, der sowohl schauspielerisch, wie gesanglich ganzheitlich überzeugen und punkten kann. Besonders der Opener „Kein Wort tut so weh wie vorbei“ und die Nummer „Mutter Natur“ beeindrucken auf ganzer Linie. Linda Rietdorff ist als Lady Capulet herrlich überdreht und gnadenlos egoistisch und oberflächlich. Im Duett mit Julias Amme ist dies besonders schmerzlich erkennbar. Während die Amme ihr „Lämmchen“ behütet und beschützen will, fordert die eigene Mutter ihre Tochter Julia auf „Halt dich an die Reichen“. Steffi Irmen vollbringt mit ihrer Amme eine tour-de-force Performance und wird zum Publikumsliebling mit ihrer Nummer „Will nicht mehr jung sein“, die als leise Ballade beginnt und in einen 70er Jahre Schlager Stakkato Rhythmus mündet. Großartigen und starken Support gibt es von Samuel Franco als Tybald und Edwin Parzefall als Benvolio. Die erbitterten Kämpfe der verfeindeten Rivalen werden hier durch die starke Choreo sehr eindringlich und imposant herausgearbeitet. Das Ensemble singt und bewegt sich vorzüglich in Jonathan Huors wunderschöner Choreografie. Das Bühnenbild ist einfach, aber extrem effektiv gehalten. Auch der klassische Balkon, an dem sich die Liebenden treffen und an dem Romeo emporklimmt, ist vorhanden. Dazu ergänzt das stimmige und geschmackvolle Lichtdesign von Tim Deiling einen weiteren exquisiten Faktor der zum Gesamtkunstwerk „Romeo und Julia“ beiträgt. Besonders emotional ist als Epilog „Der Krieg ist aus“ gelungen, der mit einem besonderen Effekt zum finale ultimo aufwartet. Das mag zwar ein wenig manipulativ sein, funktioniert aber de facto und beweist abermals das Regisseur Drewitz hier großartig der Spagat zwischen klassischem Shakespeare der Vergangenheit und einem zeitgemäßen Gewand der Gegenwart gelungen ist. „Romeo und Julia“ bietet alles, was ein gutes Musical ausmacht: Eingängige Melodien, tolle Kostüme, mitreißende Choreografien und ein junges, hoch motiviertes Ensemble machen klar: Dieser Shakespeare ist im Hier und Jetzt angekommen und wird sicher einige Zeit im Theater des Westens bleiben.

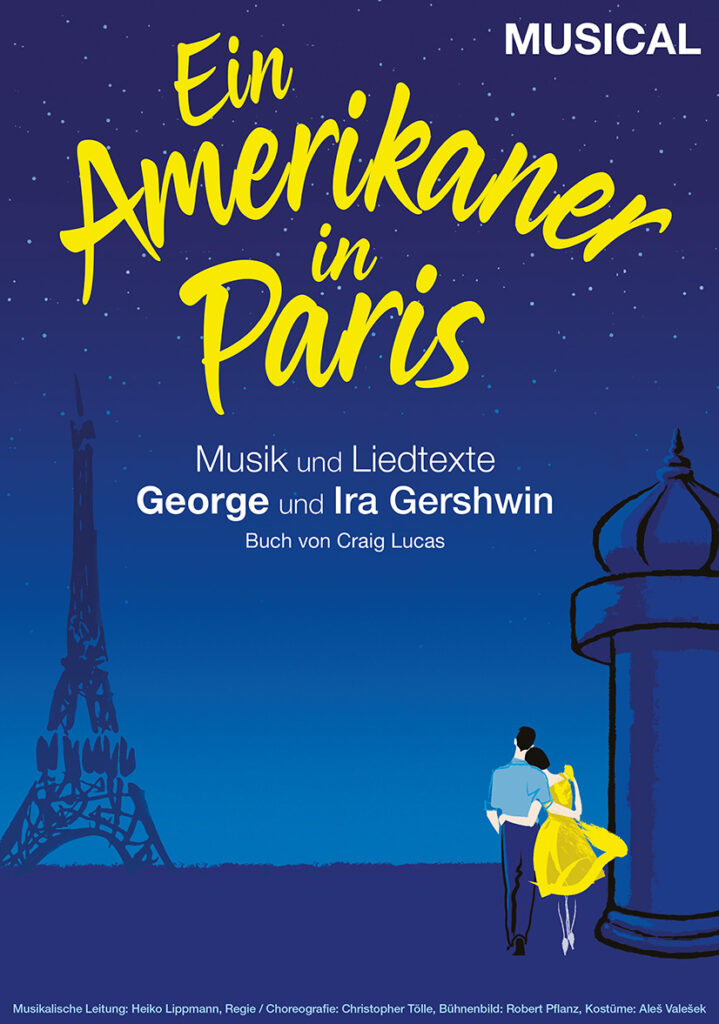

Review: Ein Amerikaner in Paris, Tour (Stadttheater Fürth)

rezensierte Vorstellung: 30.03.2023

von Marcel Konrath

„An was denken Sie, wenn Sie an Paris denken?“ fragt Loïc Damien Schlentz in der Rolle des Adam Hochberg und adressiert dabei direkt das Publikum, noch bevor ein Ton des Krzysztof Klima Festival Orchester, Krakau erklingt. Mit dem Durchbrechen der vierten Wand kommen natürlich die obligatorischen, zu erwartenden Antworten: Eiffelturm und Champs Elysees. Dabei ist Paris soviel mehr als eine Reduzierung auf seine Sehenswürdigkeiten und L’amour. Ich selber habe einige Zeit in der französischen Hauptstadt gelebt und geliebt. Und meine Erinnerungen an die Metropole an der Seine sind durchweg positiv, wenn auch das verklärte, romantisierende Bild der Stadt sich nicht ganz bestätigt je länger man dort wohnt. Allerdings habe ich Paris auch so richtig erst während der Pandemie kennengelernt. Da waren die Möglichkeiten sich in einem größeren Radius zu bewegen extrem marginal und äußerst eingeschränkt.

Aber Paris ist eben auch ein Lebensgefühl: wunderschön, atemberaubend, beklemmend und einschüchternd zugleich. Das Essen ist so großartig wie alle Welt schwärmt, die Sprache melodisch aber voller gemeiner Stolperfallen und wenn die Stadt im Frühling erblüht und erstrahlt ist sie noch wundervoller, attraktiver und einladender denn je. Paris ist Baguette, Confit de canard und Pain au chocolat, Paris ist Marais, Père Lachaise, Parc des Buttes-Chaumont und die Opéra Garnier. Magnolien die sich im Wind bewegen und „wenn Du das Glück hattest […] in Paris zu leben, dann bleibt die Stadt bei Dir, einerlei wohin Du in Deinen Leben noch gehen wirst, denn Paris ist ein Fest fürs Leben.“ wusste schon Ernest Hemingway und ja, er hat vollkommen recht. Ich denke immer gerne an Paris, den Charme und Esprit und die einzigartige Architektur der Stadt zurück. Paris ist eben auch ein Gefühl. Umso enttäuschender ist es, dass bei der Inszenierung von Christopher Tölle sich dieses Gefühl so gar nicht manifestiert.

„Ein Amerikaner in Paris“ spielt im Jahr 1945, wo der angehende amerikanische Maler Jerry dem Charme der Pariserin Lise erliegt. Doch Jerry ist nicht ihr einziger Verehrer. Es gibt da noch den Revuestar Henry Baurel, dem sich Lise verpflichtet fühlt. Für zusätzliche Verwicklungen sorgen Jerrys Freunde, der Komponist Adam Cook, und die ebenso attraktive wie reiche Milo Roberts, eine Amerikanerin mit einem Faible für Künstler. Soweit, so unspektakulär die Handlung wären nicht die wundervollen Melodien von George Gershwin. Die Songs wurden leider ins deutsche übertragen, was der Übersetzung von Kevin Schröder etwas arg schlagerhaftes verleiht. Das Bühnenbild (Robert Pflanz) der Tournee Produktion besteht im wesentlich aus einer Leinwand, auf die Animationen projiziert werden. Dies sind teilweise sehr verpixelt und von unzureichender Qualität. Immer wieder wird der Eiffelturm in allen nur denkbaren Perspektiven gezeigt, von der Ferne, von unten, von der Seite, von oben. Stellenweise erinnern die Projektionen etwas (mit ganz viel Phantasie) an die Poster von Jules Cheret. Es ist aber eine vertane Chance, dass, wenn man schon auf Projektionen zurückgreift, nicht die Möglichkeit nutzt und den Protagonisten selber „sein“ Paris malen lässt. In fast jeder Szene in der er auftaucht, wird erwähnt wie begabt und talentiert Jerry Mulligan als Maler ist. Bis auf eine kurze Skizze sehen wir allerdings als Zuschauer nichts, was sehr bedauerlich ist. Wenn er doch so toll malen kann, warum dies nicht auch zeigen als nur behaupten? Die Idee die Szenen wie eine Art Filmsequenz im Hintergrund zu zeigen, geht nur teilweise auf, weil dies nie zu Ende gedacht wird und die Inszenierung hindurch nicht konsequent verfolgt wird.

Als Jerry ist Andrew Chadwick ein passabler Tänzer und Schauspieler, aber leider mit keiner großen Stimme gesegnet. Sein Zusammenspiel mit Mariana Hidemi als Lise hat keinerlei Chemie und das Liebespaar nehme ich den beiden zu keiner Sekunde ab. Zu haptisch und mechanisch ist ihre Beziehung, zu leidenschaftslos der Tanz. Hidemi ist als Lise überall und nirgendwo. Dafür, dass sie eine der Hauptprotagonistinnen ist, macht sie sich recht rar, was natürlich am Original Buch von Craig Lucas liegt. Loïc Damien Schlentz (Adam Hochberg), Tilmann von Blomberg (Henri Baurel) bleiben stimmlich etwas flach und schauspielerisch sehr ausbaufähig. Lichtpunkt ist Kira Primke als Milo Davenport, die aus ihren wenig substanziellen Szenen das Beste macht. Mit guter Stimme und starker Präsenz gehört sie zu den Highlights des Abends. Es gibt storybedingt sehr viele Szenenwechsel, die vom Ensemble oft tänzerisch charmant gelöst und erledigt werden. In der Choreografie von Christopher Tölle und Nigel Watson haben die Tänzer*innen viel zu tun, denn hier wird, wie schon wie im Original Film, ein großes Hauptaugenmerk auf die Bewegung gelegt. „Ein Amerikaner in Paris“ ist eher als Ballett zu verstehen, mit mehr tänzerischen Etüden als Musical Songs. Auch wenn die bekannten Gershwin Hits „I Got Rhythm“, „The Man I Love“, „’S Wonderful“, „They Can’t Take That Away From Me” mit dabei sind, ist der Tanz hier extrem dominierend. So mag auch das Stück nicht jeden Geschmack treffen und daher auch wenig mit dem Sujet Musical gemein haben. Das französische Flair kann diese Inszenierung leider nicht elaborat transportieren. Ein paar Bistrotische oder Beret reichen da nicht aus. Damit schöpft Regisseur Tölle das volle Potential des Stückes nicht aus und versprüht damit nicht mehr als ein laues Sommerlüftchen. Die französische Kultur und Paris insbesondere sind aber noch so viel mehr. Oder wie die Amerikanerin und Autorin MJ Rose schrieb: „Paris riecht nicht nur süß, sondern melancholisch und neugierig, manchmal traurig, aber immer verführerisch. Sie ist eine Stadt für alle Sinne, für Künstler und Autoren und Musiker und Träumer, für Fantasien, lange Spaziergänge, guten Wein, für Verliebte und Geheimnisse.“

Review: Siegfried & Joy (Kulturzentrum E-Werk Erlangen)

rezensiert am 29.03.2023

von Marcel Konrath

Sie sind das, was man gemeinhin wohl als Internet Sensation bezeichnet. Ihre Shows sind immer und überall ausverkauft und egal wo sie zu sehen sind: sie verbreiten gute Laune und sorgen für strahlende Gesichter: die Magier Siegfried und Joy. Ja genau… Joy – nicht zu verwechseln mit dem ähnlich klingenden Duo, welches jahrelang ihre Magie in Las Vegas versprühten.

Für ihre preisgekrönte Debütshow wurden die Berliner in unzähligen Theatern und auf Festivals gefeiert. „Wer braucht da schon Las Vegas?!“ Also: „Hallo Erlangen“ heißt es an einem Mittwochabend im Kulturzentrum E-Werk. Es ist eine Show, angesiedelt irgendwo zwischen Kindergeburtstag, Fasching und ernstzunehmender Zaubershow. Es ist eine Bestätigung und gleichzeitig eine Widerlegung sämtlicher, gängiger Zauberklischees. Diese Ambivalenz und die herrliche Selbstironie rückt zwei Magier in den Vordergrund die mal albern, mal erstaunlich tiefgründig, aber immer loyal und mit Hingabe ihrer Profession verpflichtet sind. Die große Stärke der zwei liegt in einer guten Dosis Selbstironie, die Zauberei wird aber nie der Lächerlichkeit preisgegeben. Nur gängige Klischees bekannter Illusionisten werden charmant auf die Schippe genommen, denn selbstverständlich haben Siegfried und Joy auch einen Tiger mit dabei – genauer gesagt eine Tigerin namens Pamela.

Wer das ein oder andere Video der beiden kennt weiß, dass jenes fast immer nach demselben Schema abläuft: ein goldener Vorhang wird hochgehalten und einer der beiden „verschwindet“ wie durch Zauberhand, begleitet von „It’s all coming back to me now“ von Celine Dion. Dabei ist häufig deutlich zu sehen, dass.. nunja die Tricks eher mit einem Augenzwinkern zu verstehen sind.

Entsprechend skeptisch war ich auch beim Besuch der Show. Doch ich kann berichten: ja, es wird tatsächlich gezaubert und das Resultat ist äußerst amüsant und kurzweilig. Mit viel Publikumspartition verzaubern Siegfried und Joy das Auditorium und laden immer wieder zum Staunen ein. Hier und da hätte es der einen oder anderen Nummer aber nicht an einem stimmigeren Konzept geschadet. Einige Segmente wirken dann doch zu willkürlich und unausgegoren. Die beiden verstehen es zwar vortrefflich ihr Publikum zu unterhalten, improvisieren und spielen fantastisch mit den Erwartungen des Publikums, doch geht einiges auch im Chaos verloren. Und so weiß man nicht, ob beispielsweise einige Probleme mit der Technik zum Gesamtkonzept des sympathischen Duos gehören oder tatsächlich dem Versagen der Hightech Anlage geschuldet ist.

Einzelne Nummern zu spoilern wäre an dieser Stelle unfair, von daher the hype is real, denn auch das Publikum wird als homogene Masse, Teil einer Illusion, die einen gut gemachten, cleveren Kartentrick beinhaltet. Wer einen entspannten und witzigen Abend zum abschalten sucht und auch gewillt ist über ein oder andere Lückenfüller hinwegzusehen, der ist bei den Jungs genau richtig. Wer allerdings eine durch inszenierte, stringent designte und choreografierte Magic Show erwartet, für den ist Siegfried & Joy nicht ganz das richtige. Wobei etwas Choreografie gibt es tatsächlich, wenn die zwei zu „Magic Moments“ von Perry Como ihre Hüften kreisen lassen. Und ich komme nicht umher zu denken, wieviel sichtbare Freude die beiden dabei haben ihren persönlichen Traum zu leben und wie sehr das gesamte Publikum sich mit ihnen darüber freut. Und alleine dafür muss man Siegfried und Joy lieben.

Review: CABARET (Theater Dortmund)

rezensierte Vorstellung: 24.03.2023

von Marcel Konrath

Es gibt Zeiten, da sitze ich vor einer Rezension und muss in Ermangelung an Quellen erfinderisch werden und tief in die Recherche eintauchen. Dies kann sich auf englischsprachige Texte beziehen, auf eigene Erinnerungen selbst besuchter Vorstellungen oder externe Fach Literatur spezialisieren. Bei einem Musical wie „Cabaret“ ist dies nicht erforderlich. Es gibt soviel Material zum Lesen, anhören und ansehen das einem schwindelig wird. Wo also beginnen? „Let’s start at the very beginning, a very good way to start.“ Ok … das ist nicht aus „Cabaret“, sondern aus „The Sound Of Music“, passt aber in diesem Fall besonders gut.

Meine erste Erfahrung mit „Cabaret“ hatte ich noch vor dem Film mit Liza Minnelli. Denn wie es für einen Theaterliebhaber wie mich vorbestimmt war, fand die erste Berührung und Begegnung mit „Cabaret“ im Theater statt. Michael Wedekind inszenierte das Stück in Aachen mit Ursula Vincent als Sally und Karl Walter Sprungala als Conférencier. Eine Inszenierung die mich in meiner Haltung und Zuneigung zu „Cabaret“ stark geprägt hat und an der sich zwangsläufig jede weitere Produktion messen musste. Auch wenn es schon einige Jahre zurückliegt, sind meine Erinnerungen an diese Produktion immer noch sehr präsent.

Mir und jedem anderen Im Publikum stockte damals der Atem als der Conférencier in der finalen Szene und seiner Reprise von „Willkommen“ mit „Auf Wiedersehen“ und seinem letzten Goodbye in die Gaskammer eines namentlich nicht genannten Konzentrationslager sich für immer verabschiedete. Hier lag nicht nur die große Brisanz, sondern auch die Genialität und Kraft von Wedekinds Inszenierung.

Gerade diese Entscheidung polarisierte, aber genau das muss Theater und auch die Sektion Musical sollte dies nicht ausklammern. Auch wenn Musical manchmal leider immer noch als die leichte Muse belächelt wird.

Doch „Cabaret“ ist so viel mehr als reine Unterhaltung und die großartigen Melodien von John Kander. Es ist nicht nur eine Zeitreise in das Berlin der späten 20er Jahren, sondern eine treffsichere Charakterstudie und zeitgleich eine tiefgründige, zeitgeschichtliche Retrospektive. Vor allem ist „Cabaret“ zutiefst menschlich und emotional vor dem Hintergrund der politischen Instabilität und des sozialen Wandels der Weimarer Republik.

Musical Veteran Gil Mehmert inszeniert „Cabaret“ nun, nach dem Erfolg an der Wiener Volksoper, für die Oper Dortmund. Angesiedelt im Berliner Kit Kat Club folgt das Stück der Beziehung zwischen dem amerikanischen Schriftsteller Cliff Bradshaw (Jörn-Felix Alt) und der britischen Sängerin Sally Bowles (Bettina Mönch). Während die beiden versuchen, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten, verschärft sich die politische Situation in Deutschland und die Nationalsozialisten beginnen, ihre Kontrolle zu festigen. Der Club und seine Künstler*innen werden zunehmend bedroht und diskriminiert wie auch der Conférencier des Kit Kat Clubs (Rob Petzer). Er ist eine schillernde Figur, diabolisch, sarkastisch und der Master of Ceremonies. Auch die Pensionswirtin Fräulein Schneider (Angelika MIlster) und ihr Freund und Nachbar Herr Schultz (Tom Zahner) werden zu Opfern ihrer Zeit.

Obwohl „Cabaret“ in der Vergangenheit eher auf kleineren Bühnen Einzug fand und vom Konzept auch ideal in ein kleines Clubtheater passt, inszeniert Gil Mehmert das Musical nun episch für die große Bühne. Hier kann er opulent und dekadent zeigen und alles aufgefahren was eine aufwendige Inszenierung ausmacht. Die Drehbühne wird hier äußerst effektiv zum Einsatz gebracht und bietet einen Blick in den KitKat Club während auf der Rückseite intime Einblicke in die Pension von Fräulein Schneider preisgegeben werden. Heike Meixner hat hier großartiges geleistet mit ihrem Design. Das gigantisch anmutende Klavier, auf dem der Conférencier die Partitur des Lebens spielt, ist dabei effektiv wie genial erdacht. So bietet die Bühne eine überdimensionale Spielwiese für die Protagonisten. Und was für eine!

Jörn-Felix Alt ist ein starker Cliff. Er ist emotional und zart, dann wieder leidenschaftlich und zurücknehmend. Selten habe ich einen so guten Schauspieler wie Sänger in dieser Rolle gesehen. Eine rundherum großartige Leistung. Bettina Mönch stattet ihre Sally mit einer großen Belt Stimme aus und ihre Hit Songs „Cabaret“ und „Maybe This Time“ sitzen und sorgen daher zu Recht für fulminante Beifallsstürme des Publikums. Ihre Sally liebt und lebt bedingungslos, ist manipulativ, verrucht und herzzerreißend. Der Conférencier von Rob Pelzer führt nicht nur zynisch und provokant durch den Inhalt des Stückes, er ist zu dem lakonischen Begleiter, Beobachter und zeitgleich ein Provokateur sexueller und politischer Anspielungen. Zudem setzt Mehmert ihn auch immer wieder in anderen Momenten des Abends ein. So fungiert er mal als Kontrolleur, mal als Taxifahrer. Er ist zudem ein Symbol für den moralischen Verfall der Gesellschaft und auch die zunehmende Gewalt und Radikalität. Pelzer ist facettenreich, herrlich ironisch, singt und spielt grandios und wickelt so das Publikum sofort um den kleinen Finger. „Do you feel good?“ Doch bei der Replik bleibt einem schnell die Antwort im Halse stecken. Pelzer fungiert in seiner Rolle als Beobachter und Kommentator. Gleichzeitig ist er Teil der Geschichte, fungiert als Verbindungselement zwischen den Szenen und zwischen den Welten. Er durchbricht damit die vierte Wand und spricht das Publikum direkt an. Pelzer gibt seiner Figur ein bedrohliches und berechnendes Kalkül, das ihn unnahbar und zeitgleich sehr zugänglich macht. Sein Charakter bleibt distanziert in seinem Kosmos und ist unberechenbar in seiner Dynamik. Eine exzellente Leistung!

Sehr berührend und wunderbar fein inszeniert ist das Kammerspiel von Angelika Milster und Tom Zahner als verliebtes Paar, welches sich leider früher als später der Realität stellen muss. Wie die beiden Schauspieler dies herausarbeiten und so einfühlsam, echt und empathisch darstellen ist ein großer Gewinn für die Produktion und so avancieren die beiden zu den heimlichen Stars des Abends. Milster singt, nicht anders als zu erwarten, hervorragend und Tom Zahner rührt mit seiner nuancierten, intelligenten Darstellung zu Tränen. Überzeugend Samuel Türksoy als schleimiger Ernst Ludwig und wunderbar polternd und berlinernd die Fräulein Kost von Maja Dickmann. In der fulminanten Choreografie von Melissa King tanzen die Kit Kat Boys und Girls („each and everyone a virgin“) virtuos. Die Kostüme von Falk Bauer unterstreichen dazu perfekt die 20er Jahre in Berlin.