Review: DRACULA

Tournee von ShowSlot

von Marcel Eckerlein-Konrath

Der Untote kehrt zurück – doch in Frank Wildhorns DRACULA, das 2026 in der ShowSlot-Tournee durch Deutschland und Österreich tourt, wird aus Bram Stokers Mythos ein Musical, das wenig frische Inspiration ausstrahlt. Was bereits bei der Broadway-Premiere 2004 nach nur 154 Vorstellungen krachend scheiterte, wird in dieser Produktion unter der Regie von Alex Balga nicht etwa neu interpretiert, sondern lediglich müde reproduziert.

Die zentrale Problematik liegt in der unkritischen Reflexion viktorianischer Geschlechterrollen und der Romantisierung toxischer Machtdynamiken. Das Musical behandelt ein Thema, was im Jahr 2026 geradezu verstörend wirkt: Eine Frau, Mina Murray, unterwirft sich einem übergriffigen, manipulativen Unsterblichen, und diese Unterwerfung wird als „wahre Liebe“ verklärt. Die Beziehung zwischen Mina und Dracula zeigt alle Merkmale einer missbräuchlichen Beziehung: psychische Übergriffigkeit durch telepathisches Eindringen in Minas Gedankenwelt, extremes Machtungleichgewicht durch Draculas übernatürliche Fähigkeiten, Gaslighting und Manipulation zur Entfremdung von ihrem Verlobten Jonathan, und schließlich die perfide Umkehrung von Täter und Opfer, wenn Dracula von Mina verlangt, ihn zu töten – als vermeintlicher Liebesbeweis. Diese Dynamik wird musikalisch verklärt, vor allem im wiederholten Lass mich dich nicht lieben, einer Ballade, die Minas inneren Konflikt thematisiert, ihre Kapitulation aber letztlich als romantische Erfüllung inszeniert.

Während Bram Stokers Originalroman von 1897 durchaus als kritischer Kommentar zur viktorianischen Gesellschaft gelesen werden kann und mit Mina eine für ihre Zeit bemerkenswert selbständige und intelligente Frau präsentiert, die maßgeblich zur Jagd auf Dracula beiträgt, degradiert Wildhorn sie zur passiven Liebenden, deren Hauptfunktion darin besteht, zwischen zwei Männern hin- und hergerissen zu sein. Die Lucy-Figur erleidet ein noch schlimmeres Schicksal: Sie wird zur Strafe für ihre Lebensfreude und ihren Liebeswunsch (Wie wählt man aus?) vampirisiert und vernichtet. Man wünscht sich eine Inszenierung, die diese Aspekte kritischer reflektiert oder zumindest bewusst bricht, statt sie unhinterfragt als romantische Erzählung zu präsentieren. Jonathan Harker wurde von einer bei Stoker durchaus vielschichtigen Figur zu einem farblosen Verlobten reduziert, dessen einzige Funktion darin besteht, als Kontrast zu Draculas dunkler Verführungskraft zu dienen. Philipp Dietrich kämpft nicht gegen eine schwache Darstellung, sondern gegen eine fundamental eindimensionale Rolle, die so flach geschrieben ist, dass selbst ein begabter Darsteller hier gnadenlos scheitern muss.

Musikalisch bewegt sich Wildhorn in vertrautem Terrain. Seine Begabung für große, emotionale Balladen ist unbestritten, und gerade die für Frauenstimmen geschriebenen Nummern gehören zu den Höhepunkten des Abends. Allerdings sind die musikalischen Ähnlichkeiten zu seinen früheren Werken frappierend: Nosferatu und His Work and Nothing More aus JEKYLL & HYDE weisen nahezu identische Strukturen auf, das Wort moment fällt sogar an exakt derselben Stelle. Ein perfektes Leben zeigt in der Balladen-Struktur und Melodieführung eindeutige Parallelen zu When I Look at You aus THE SCARLET PIMPERNEL und Lass mich dich nicht lieben folgt demselben dramatischen Aufbau wie Someone Like You aus JEKYLL & HYDE. Das Lied vom Meister bedient sich der martialischen Rhythmen und Chorpassagen aus By the Sword aus THE CIVIL WAR. Die Wildhorn-Formel ist einfach: große Balladen für die Frauen, rockige Uptempo-Nummern für dramatische Momente.

Es ist kein Zufall, dass die stärksten Momente die Frauenballaden sind – Wildhorn komponierte jahrelang primär für seine damalige Ehefrau Linda Eder. Diese Songs sind vocal showcases, die stimmliche Kraft verlangen, aber dramaturgisch oft die Handlung zum Stillstand bringen. Navina Heyne als Mina bewältigt diese Herausforderung stimmlich hervorragend – ihre Interpretation ist sicher und emotional überzeugend, besonders in Lass mich dich nicht lieben, dem stimmlichen Highlight des Abends. Doch auch die beste Interpretation kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Songs mehr über Wildhorns persönliche musikalische Vorlieben als über die Figur Mina aussagen.

Die Inszenierung von Alex Balga steht vor den typischen Herausforderungen einer Tourneeproduktion: Was stationäre Produktionen mit aufwändiger Technik und versteckten Mechaniken bewerkstelligen, muss hier mit einfacheren Mitteln gelöst werden. Die schwarz gekleideten „Bühnengeister“, die Kulissen verschieben, sind eine pragmatische Lösung, rauben aber zweifellos etwas von der Theatermagie. Man hätte sich gewünscht, dass die Regie diese Einschränkung kreativer nutzt. Stattdessen wirkt die Inszenierung stellenweise sehr konventionell.

Balga schickt sein Ensemble auf eine Choreografie aus Treppen, als habe er sich bei M. C. Escher bedient: Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Stillstand. Man möchte ihnen fast Wegezoll zahlen und sie gleichzeitig bitten, endlich den direkten Weg auf die andere Seite der Bühne zu nehmen. Die Choreographie von Natalie Holtom scheint darauf ausgelegt, möglichst viel Bühnenfläche zu nutzen, ohne dabei dramaturgischen Sinn zu ergeben. Bedeutungsschwangere Blicke zwischen Dracula und Mina, die das Publikum elektrisieren sollten, laufen ins Leere, weil die Regie keine echte Spannung aufbaut. Die Chemie zwischen den Figuren muss behauptet werden, sie wird nicht erlebbar. Die sichtbaren Kulissenwechsel zerstören systematisch die Illusion: das ist keine Brechtsche Verfremdung, sondern schlicht eine Notlösung, die zur Ästhetik erklärt wird.

Sam Madwars Bühnenbild ist durchaus ansehnlich, mit viktorianischen Elementen und gotischen Bögen, doch all diese visuellen Elemente bleiben oberflächlich. Es fehlt die Konsequenz und Radikalität, die ein Mythos wie Dracula braucht. Das Lichtdesign von Michael Grundner wirkt willkürlich; entscheidende Momente gehen in diffuser Beleuchtung unter, während unwichtige Szenen überbeleuchtet werden. Dennis Heises Sounddesign ist das akustische Äquivalent dazu: undifferenziert und dumpf. Die achtkopfige Live-Band klingt wie durch Watte gefiltert, Feinheiten in der Orchestrierung gehen verloren, die Balance zwischen Gesang und Instrumenten stimmt nicht – gerade bei einem Komponisten wie Wildhorn, dessen Stärke in melodiösen Balladen liegt, ist das fatal.

Thomas Schreier als Graf Dracula trägt die toxische Last der Titelrolle und muss einen Charakter verkörpern, der gleichzeitig monströs und verführerisch, uralt und zeitlos sein soll, aber irgendwie erschreckend langweilig und einfältig wirkt. Er gibt stimmlich sein Bestes, doch auch er kann die fundamentalen Probleme des Materials nicht überwinden. Navina Heyne liefert die stimmlich überzeugendste Leistung des Abends, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Mina als Figur problematisch konzipiert ist. Philipp Dietrich ist nicht farblos, aber die Rolle des Jonathan ist es und dazu so eindimensional geschrieben, dass selbst ein versierter Darsteller wie er hier kaum Gestaltungsspielraum hat. Munja Viktoria Meier ist solide als Lucy, kann die Reduktion ihrer Figur zum moralischen Warnsignal aber nicht überwinden. Blass bleibt Marius Bingel als Professor Van Helsing. Besonders irritierend ist eine Szene, in der Van Helsing sich selbst einen Schuss zu setzen scheint – möglicherweise, um Dracula mit Blut anzulocken. Ebenso gut könnte es sich jedoch um eine schlicht unklar inszenierte Handlung handeln. Genau darin liegt das Problem: Die Szene wirkt weniger rätselhaft als vielmehr symptomatisch für eine Produktion, die Mühe hat, ihre eigene Dramaturgie verständlich zu vermitteln. Matthias Trattner überzeugt als Renfield, eine der wenigen Figuren mit stimmigem Spannungspotenzial, während Nico Went als Dr. Seward wenig zu tun hat, symptomatisch für Wildhorns Libretto, in dem männliche Nebenfiguren funktional, nicht charakterisiert sind.

Frank Wildhorns DRACULA in der ShowSlot-Tournee scheitert gleich mehrfach: Die Musik pendelt zwischen Balladenglanz und Reprisen-Überfluss, inhaltlich reproduziert das Stück unkritisch problematische Geschlechterbilder und romantisiert toxische Beziehungen. Wildhorn kopiert sich musikalisch selbst, Alex Balgas Regie bleibt ästhetisch einfallslos. Der Vampir ist zurück, doch sein Biss hat über die Jahre deutlich an Schärfe verloren und am Ende des Abends fällt der Deckel der Gruft ohne Nachhall, wie ein Echo aus vergangenen Tagen.

Review: ROMEO UND JULIA

Theater des Westens Berlin

von Marcel Eckerlein-Konrath

Im ehrwürdigen Theater des Westens ereignet sich derzeit mit der Wiederaufnahme von ROMEO UND JULIA etwas Bemerkenswertes: Die alte Schlegel-Übersetzung Shakespeares verschmilzt mit den kraftvollen Songs von Ulf Leo Sommer und Peter Plate zu einem Musical, das nicht nur die Generationen überbrückt, sondern auch die vermeintliche Kluft zwischen Hochkultur und Popkultur mühelos überspringt. Was hier auf die Bühne kommt, ist keine bloße Neuverpackung eines Klassikers, sondern eine symbiotische Neuschöpfung, die der unsterblichen Tragödie ihre Seele lässt und ihr zugleich ein pulsierendes Herz für die Gegenwart einsetzt.

Die Regie von Christoph Drewitz versteht es meisterhaft Momente von zärtlicher Intimität zu schaffen, ohne je ins Kitschige abzugleiten. Die Choreografie von Jonathan Huor (Deutscher-Musical-Theater Preis) – und hier muss man ohne Übertreibung sagen: eine der besten, die gegenwärtig auf deutschen Musicalbühnen zu sehen ist – verleiht der Inszenierung eine physische Dringlichkeit, die Shakespeares Text kongenial entspricht. Bewegung wird hier zur Sprache, Tanz zum Ausdruck dessen, was Worte nicht mehr fassen können. Das Lichtdesign von Tim Deiling ist intelligent gesetzt, schafft Räume der Innigkeit ebenso wie Momente apokalyptischer Bedrohung. In diesem visuellen Konzept offenbart sich das kluge Gesamtkonzept einer Inszenierung, die jeden Aspekt ihres Handwerks in den Dienst der Geschichte stellt.

Die musikalische Dramaturgie wurde behutsam nachjustiert. Mercutios ursprünglicher Song Kopf sei still wurde durch Die Liebe kennt mich nicht ersetzt – eine Entscheidung, über deren Notwendigkeit man durchaus diskutieren kann. Der Austausch verändert die Kontur der Figur subtil, ohne dass zwingend klar wird, ob das Stück dadurch gewonnen hat.

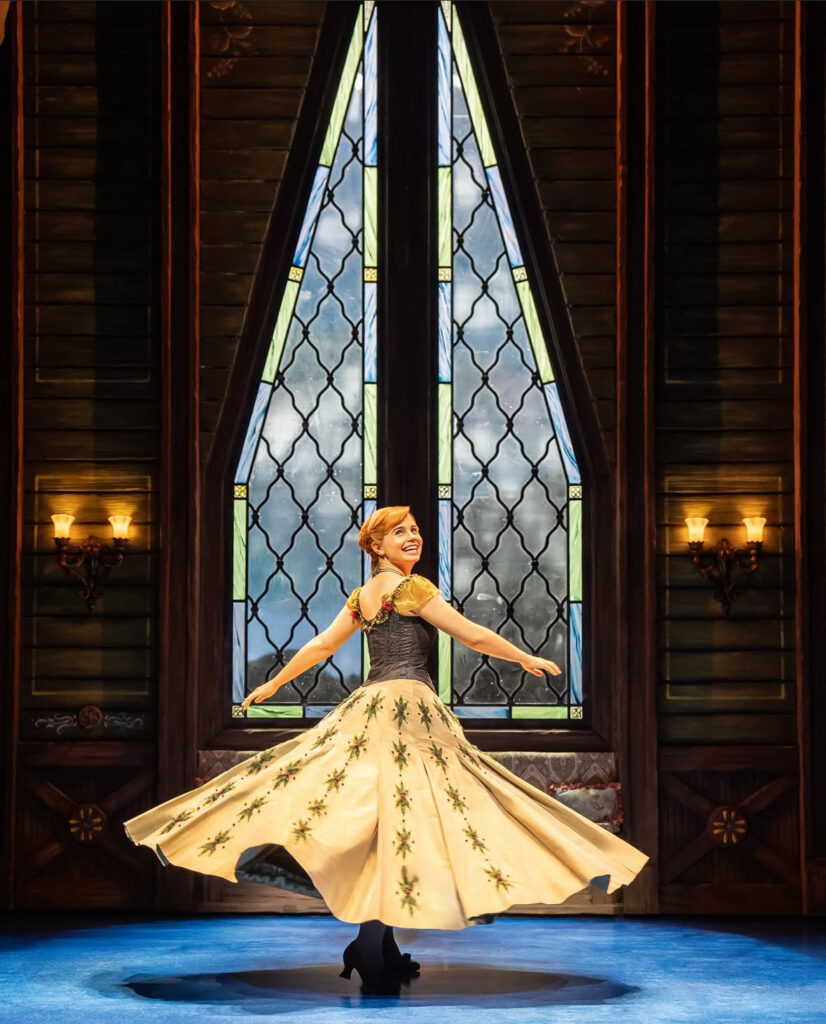

Umso überzeugender die Ergänzung von Wie weit ist vorbei. Dieser Song tut dem Stück unbedingt gut, gibt er doch der männlichen Hauptfigur endlich mehr musikalische Präsenz im zweiten Akt. Shakespeares Romeo ist durchaus eine Figur, die sich in Selbstbespiegelung und sprachlicher Überhöhung ergeht: hier bekommt diese Tendenz zur Dramatisierung des eigenen Schicksals einen adäquaten musikalischen Ausdruck. Clever auch der Einstieg mit Rosalinde, in dem Romeo wie ein Rockstar inszeniert wird: Mikrofon von oben, Auftritt im gleißenden Spotlight. Diese Einführung der Figur trifft den Kern von Shakespeares Figur. Romeo ist zu Beginn tatsächlich ein selbstverliebter junger Mann, der sich in der Pose des Liebenden gefällt, lange bevor er wirklich liebt. Die Rockstar-Ästhetik übersetzt diese narzisstische Selbstinszenierung brillant in unsere Gegenwart.

Und dann diese Besetzung! Hier offenbart sich eine Wahrheit, die im Theaterbetrieb viel zu selten ausgesprochen wird: Die Cover-Darsteller, jene oft im Schatten stehenden Künstler, die bereitstehen, wenn die Erstbesetzung ausfällt, sind keine Ersatzlösung, sondern die eigentlichen Garanten für künstlerische Exzellenz. Sie sind es, die durch ihre konstante Bereitschaft, ihre unermüdliche Arbeit ohne den Glanz der Premierenkritiken, das Theater am Leben halten. Sie sind das Immun-system des Musicalbetriebs, ohne das keine Produktion überleben könnte. Diese Darsteller beweisen, dass echte Theaterkunst nicht in Hierarchien denkt, sondern in Hingabe, Präzision und der Fähigkeit, jeden Abend aufs Neue alles zu geben. An diesem Abend gibt es einige Cover, die das hervorragende Ensemble kongenial und würdig unterstützen.

Laura Schatz verkörpert Julia mit einer Interpretation, die zwischen Schmerz und Hoffnung changiert, ohne je den Halt zu verlieren. Besonders in Ich gebe dich nicht auf entfaltet sie eine unglaubliche Intensität: kompromisslos, mit sicherer Stimmführung, die technische Brillanz und emotionale Wahrhaftigkeit zu einer Einheit verschmelzen lässt. Hier singt eine Schauspielerin, die sich mit aller Kraft gegen das Schicksal stemmt – und die Aussichtslosigkeit dieses Unterfangens in jeder Phrase mitschwingt. Shakespeares Julia ist bei näherem Hinsehen eine erschreckend junge Figur – nicht einmal vierzehn Jahre alt im Originaltext. Sie ist ein Kind, das über Nacht zur Frau werden muss, das in wenigen Tagen die gesamte Spannbreite menschlicher Erfahrung durchlebt: erste Liebe, sexuelles Erwachen, Rebellion gegen die Eltern, Verzweiflung, Tod. Was Shakespeare in dieser Figur einfängt, ist die furchtbare Intensität der Jugend, die keine Grautöne kennt, nur Absolutes. Laura Schatz schafft es grandios diese klassische Figur mit viel Leben und Stimme zu füllen.

Alexander Hartmann gibt einen Romeo von bestechender Viel-schichtigkeit: intelligent, zerrissen, nie eindimensional. Seine Darstellung vermeidet jede romantische Verklärung und zeigt stattdessen einen jungen Mann im Konflikt zwischen Passion und Vernunft. Shakespeares Romeo ist keineswegs nur der schwärmerische Liebhaber: er ist auch sprunghaft, impulsiv, ein Mörder. Er schwärmt für Rosalinde, bis er Julia erblickt. Er tötet Tybalt im Affekt und zerstört damit jede Hoffnung auf ein gemeinsames Leben. Hartmann zeigt diese Brüche, ohne die Figur unsympathisch zu machen. Sein Romeo ist ein Mensch in seiner ganzen widersprüchlichen Unvollkommenheit.

Maike Katrin Merkel setzt als Amme ihre ganz eigene Marke: witzig, charmant und gesegnet mit einer Stimme, die jeden Raum füllt. Sie ist komische Entlastung und emotionaler Anker zugleich – genau wie bei Shakespeare, wo die Amme die einzige Vertraute Julias ist, ihre Ersatzmutter, ehe sie sie am Ende verrät.

Besonders berührt Tim Tauchers Mercutio: intensiv in seiner Darstellung eines Mannes, der hin- und hergerissen ist zwischen seiner Liebe zu Romeo und den eigenen, ungelebten Gefühlen. Hier gewinnt die Figur eine psychologische Tiefe, die über Shakespeares Text hinausweist.

Ebenso stark ist Alexander Auler als Pater Lorenzo. Er fungiert als Erzähler und singt die schmerzhafte Wahrheit: Kein Wort tut so weh wie vorbei. In dieser Doppelfunktion wird er zur Brückenfigur zwischen den Ebenen, zum Chronisten einer Katastrophe, die er mitverantwortet.

Beeindruckend in seiner ätherischen Fremdheit der Countertenor-Part von Joël Zupan als Todesengel, der die Figuren wie Marionetten an (un)sichtbaren Fäden durch ihr Schicksal führt. Diese allegorische Überhöhung verleiht dem Geschehen eine metaphysische Dimension, die an mittelalterliche Mysterienspiele erinnert und zugleich sehr modern wirkt.

Samuel Franco als Tybalt, Dominik Räk als Benvolio, Katrin Merkl und Fredy Kuttipurathu als das Capulet-Paar – sie alle fügen sich zu einem Ensemble, dessen Stärke in der kollektiven Energie liegt. Das gesamte Ensemble, ergänzt durch Mirjam Wershofen, Mareike Heyen, Alessia Trombetta, Michaela Giada Ventura, Rike Wischhöfer, Riccardo Pastore und Wolfram Föppl, trägt zu einem Abend bei, der zeigt, was Musical sein kann, wenn alle Zahnräder ineinandergreifen.

Unter der musikalischen Leitung von Shay Cohen entfalten die Songs von Sommer und Plate ihre volle Wirkung: bühnenwirksam und emotional präzise. Doch es ist das Ende, das diesen Abend unvergesslich macht. Die Zeilen, die das Publikum in die Gegenwart katapultieren, schmerzen in ihrer Wahrhaftigkeit: Der Krieg ist aus / Die Waffen ruh’n / Doch aus der Ferne klingt ihr Lied / Wann hör’n wir auf / Uns weh zu tun / Denn nach dem Krieg ist vor dem Krieg / Und irgendwann singt die Welt ihr letztes Lied. In einer Zeit, in der Krieg wieder nach Europa zurückgekehrt ist, in der alte Feindbilder neu belebt werden und die Spirale der Gewalt sich unaufhaltsam weiterdreht, gewinnen diese Worte eine Dringlichkeit, die über jede theatrale Wirkung hinausgeht.

Shakespeare schrieb über die Fehde zweier Familien in Verona; wir erleben die globale Dimension dieser ewig wiederkehrenden Selbstzerstörung. Der finale Kunstgriff der Inszenierung ist von radikaler Klugheit: Die Darsteller legen ihre Kostüme ab, stehen in ihrer Alltagskleidung vor uns, durchbrechen die vierte Wand und konfrontieren das Publikum direkt. Plötzlich sind sie nicht mehr Capulets und Montagues, sondern Menschen unserer Zeit, die uns die Frage stellen: Wann hören wir auf? Dieser Moment der Entblößung, der Verwandlung von Figur zurück zu Mensch, ist von erschütternder Kraft. Er macht klar, dass diese Geschichte nicht im Gestern verharrt, sondern im Hier und Jetzt ihre eigentliche Sprengkraft entfaltet.

Im Theater des Westens wird Shakespeare zum Pop-Phänomen gemacht – zugänglicher und aktueller denn je, ohne dass ihm die Seele geraubt würde. Was könnte es Besseres geben, um neue Generationen für das Theater zu begeistern, als ihnen zu zeigen, dass die großen Fragen der Menschheit zeitlos sind und dass ihre Beantwortung heute dringlicher ist als je zuvor Dies ist Musical als gesellschaftlicher Diskurs, als Spiegel unserer Zeit, als Warnung und Hoffnung zugleich. Ein Theaterabend, der nachhallt.

Review: DIE AMME

Theater des Westens Berlin

von Marcel Eckerlein-Konrath

Schon der Titel verrät die Perspektivverschiebung: Die Amme ist kein weiteres Romeo-und-Julia-Remake, sondern eine kluge, emotionale und zugleich höchst unterhaltsame Neuvermessung der berühmtesten Liebestragödie der Weltliteratur – erzählt aus dem Blickwinkel jener Frau, die bei Shakespeare oft als komische Nebenfigur erscheint, in Wahrheit aber das emotionale Rückgrat der Geschichte bildet. Steffi Irmen haucht ihrer Protagonistin neues Leben ein und macht die Amme aus Shakespeares Romeo und Julia zur strahlenden Heldin ihres eigenen Abends. Peter Plate und Ulf Leo Sommer, das erfolgreiche Komponistenduo hinter Rosenstolz und zahlreichen Hits für Sarah Connor, haben mit Die Amme ein Musical geschaffen, das weit mehr ist als eine bloße Neuerzählung: es ist eine feministische Neuinterpretation, eine liebevolle Hommage und mitreißendes Pop-Konzert zugleich.

Um die Bedeutung dieses Abends zu erfassen, muss man zunächst die Ursprungsfigur verstehen. In Shakespeares Romeo and Juliet ist die Amme weit mehr als bloßes Dienstpersonal. Sie ist Julias Vertraute, Kupplerin, Mentorin und Mutterersatz: eine Figur von erstaunlicher Vielschichtigkeit. Shakespeare zeichnet sie als warmherzige, geschwätzige, oft derb-komische Frau, die Julia bedingungslos liebt, nachdem sie ihr eigenes Kind verloren hat. Sie ist die Stimme der Erdverbundenheit in einer Tragödie voller hochfliegender Leidenschaft, die Vermittlerin zwischen den Welten, die Komplizin der verbotenen Liebe.

Doch bei aller Bedeutung für die Handlung bleibt sie bei Shakespeare letztlich eine dienende Figur ohne eigene Geschichte. Genau hier setzt Die Amme – Das Musical an: Es gibt dieser Frau, die immer nur für andere da war, endlich eine eigene Stimme, eine eigene Vergangenheit, ein eigenes Recht auf Sichtbarkeit.

Die Inszenierung von Franziska Kuropka und Lukas Nimscheck nutzt die gleiche Bühne wie das Musical Romeo und Julia – Liebe ist alles, flankiert von fünf exzellenten Musikern, die den Abend mit kraftvoller Live-Musik tragen. Doch während dort das große Ensemble die Bühne füllt, steht hier eine einzelne Frau im Zentrum – und das genügt vollkommen.

Steffi Irmen, bereits als Amme in Romeo und Julia zum Publikumsliebling avanciert, entfaltet in dieser One-Woman-Show ihr gesamtes künstlerisches Potential. Sie jongliert virtuos zwischen Slapstick-Comedy und tief berührendem Drama, zwischen selbstironischer Distanz und erschütternder Verletzlichkeit. Die Stimmung im Saal ist außergewöhnlich: Es herrscht eine Atmosphäre, die man eher von Popkonzerten kennt: das Publikum klatscht, singt enthusiastisch mit, eine Flut an Zuneigung ergießt sich über die Künstlerin. Diese Amme wird nicht nur respektiert, sie wird geliebt!

Musikalisch ist der Abend ein buntes Kaleidoskop aus bekannten Rosenstolz-Hits und Songs, die Plate und Sommer für Sarah Connor schrieben. Die Setlist liest sich wie ein Best-of deutscher Popgeschichte, neu kontextualisiert durch die Perspektive der Amme:

Guten Tag liebes Glück eröffnet den Reigen beschwingt Rabenschwarze Nacht – ein besonders starker, intensiver Moment – führt in die dunkelsten Ecken der Seele. Ich halte meinen Mund offenbart die Zerrissenheit einer Frau, die ihr Leben lang funktionieren musste. Mit Hallo Julia und Ich bin ich wird die komplexe Beziehung zwischen Amme und Ziehtochter greifbar.

Vincent und Ich will nur sie vertiefen die emotionale Bandbreite, bevor mit Hormone und Jung sein – zwei Hits aus dem Romeo-Musical – die Sehnsucht nach verlorener Jugend aufbricht. Irmen zelebriert diese Songs mit einer Intensität, die das Publikum mitnimmt. Wie schön du bist ist die umjubelte Zugabe während Mädchen auf dem Pferd witzige und Lass sie reden selbstbewusste Akzente setzen.

Was Steffi Irmen auf dieser Bühne leistet, ist bemerkenswert. Sie ist jederzeit präsent, stimmstark über den gesamten Abend, physisch wie emotional vollkommen engagiert. Ihr Spiel changiert mühelos zwischen überdrehter Komik und stiller Verzweiflung, ihre Stimme trägt sowohl die großen Belting-Nummern als auch die leisen, fragilen Momente. Sie lässt das Publikum lachen, mitsingen, mitfiebern.

Die Inszenierung nutzt geschickt die Möglichkeiten des Formats: Als One-Woman-Show kann sie intimer, direkter, persönlicher sein als jedes Ensemble-Musical. Die Amme erzählt ihre Version der Geschichte, kommentiert, zweifelt, klagt an – und das Publikum ist nicht nur Zeuge, sondern wird zum Vertrauten, zum Komplizen.

Bei aller Begeisterung stellt sich die Frage, ob das Theater des Westens, so prachtvoll es ist, der ideale Rahmen für diese intime Geschichte ist. Ein Crowdpleaser dieser Art würde auf einer kleineren Bühne, in einem intimeren Setting, vermutlich noch intensiver wirken. Die große Opulenz des Hauses schluckt manchmal die feinen Zwischentöne, die gerade in den leiseren Momenten wichtig wären.

Die Inszenierung bewegt sich nicht immer eindeutig auf einer Linie. Mal fühlt sich der Abend wie ein poppiges Konzert mit Showcharakter an, mal wie ein konzentriertes, erzählerisch dichtes Monodrama. Dieser ständige Wechsel zwischen Revue und innerem Bekenntnis, zwischen Entertainment und existenzieller Selbstbefragung ist durchaus reizvoll, wirkt aber nicht durchgehend ausbalanciert. An manchen Stellen wünscht man sich eine klarere Entscheidung: entweder die volle Wucht des großen musikalischen Spektakels – oder den radikalen Rückzug in die leise, intime Seelenbeichte.

Dennoch: Die Amme ist ein sehr unterhaltsamer und lohender Abend. Er gibt einer Frau eine Stimme, die jahrhundertelang nur dazu da war, anderen zu dienen. Er erzählt von Verlust, von unerfüllten Träumen, von der Lebens- und Leidensgeschichte einer Frau, die ihre eigenen Bedürfnisse hinter die anderer stellte – und die am Ende doch nicht verhindern konnte, dass die Geschichte tragisch endet.

Steffi Irmen macht aus dieser Figur keine Heldin im klassischen Sinne, sondern etwas viel Wertvolleres: einen Menschen. Einen Menschen mit Fehlern, mit Schmerz, mit Sehnsucht; und mit einer unbändigen Lebenskraft, die sich selbst durch die dunkelsten Momente nicht brechen lässt.

Die Amme beinhaltet ein zeitgemäßes Statement: Jede Geschichte verdient es, erzählt zu werden. Jede Frau verdient es, gesehen zu werden. Und manchmal sind die interessantesten Protagonisten nicht die jungen Liebenden, sondern die, die im Schatten stehen und alles am Laufen halten.

Die Liebe des Publikums, die Steffi Irmen an diesem Abend entgegengebracht wird, ist der beste Beweis dafür, dass diese Botschaft ankommt. Die Amme hat ihre Bühne gefunden – und sie wird sie so schnell nicht wieder hergeben.

Review: DIE CHER SHOW

Tournee von ShowSlot

von Marcel Eckerlein-Konrath

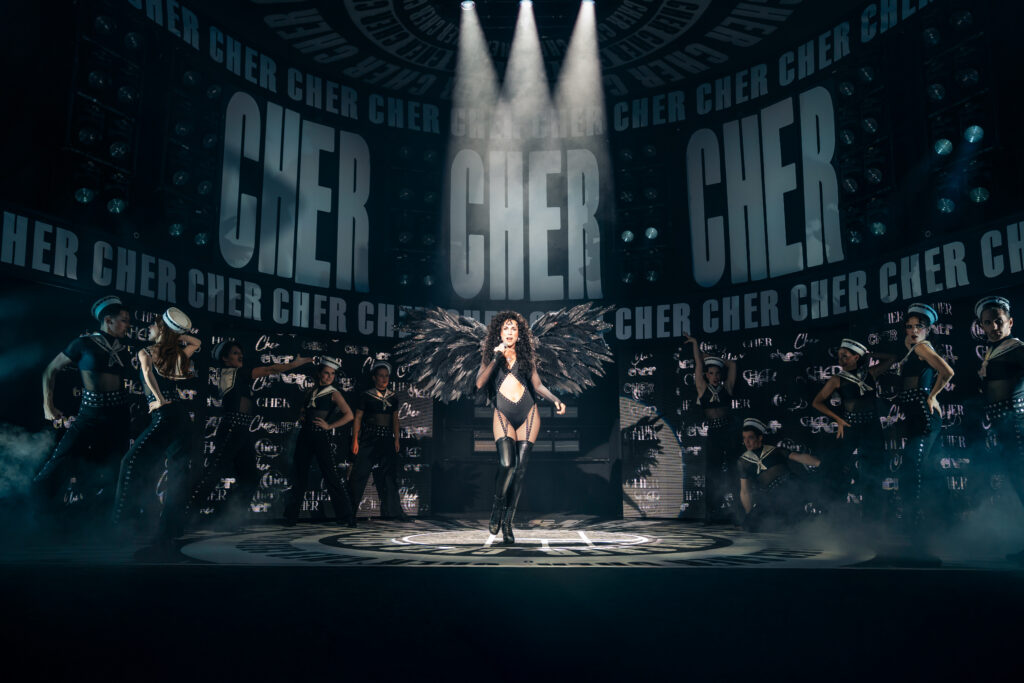

Wer sich als Besucher für den unwahrscheinlichen Fall fragt, in welcher Show er sich gerade befindet, dem hilft das Bühnenbild auf die Sprünge: CHER. Überall CHER. Der Name prangt in monumentalen Lettern auf LED-Wänden, wölbt sich tunnelförmig in die Tiefe. Ein zentrales Rahmenelement aus weißem Licht fasst die Bühne wie ein gigantisches Proszenium: ein Portal in die Welt der Ikone. Ach ja, es geht übrigens um Cheryl Sarkisian, besser bekannt als C-H-E-R.

Dieses biografische Jukebox-Musical in der Regie von Christopher Tölle über (richtig geraten!) Cher hat in erster Instanz ein strukturelles Problem, das sich nicht weginszenieren lässt: Wie erzählt man ein Leben, das sich über sechs Jahrzehnte erstreckt, ohne in eine bloße Anekdotensammlung zu verfallen?

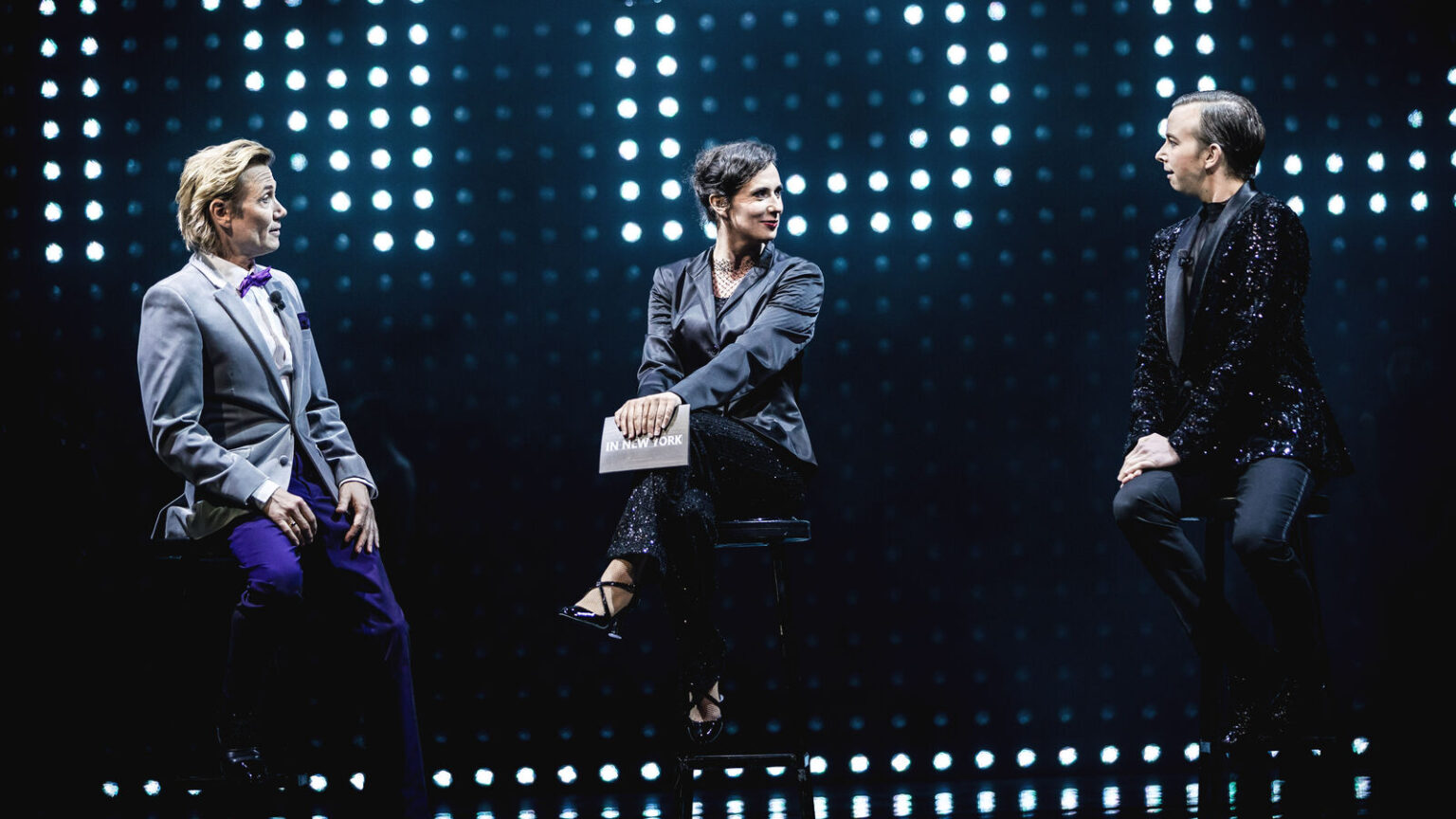

Die dramaturgische Kernidee von Rick Elice, Autor von Jersey Boys : Chers Lebensgeschichte wird durch drei Alteregos erzählt. Babe verkörpert die junge, unbedarfte Phase, Lady die mittleren Jahre des Aufbegehrens, Star die abgeklärte, gereifte Ikone. Was zunächst wie ein kluger Kunstgriff wirkt, erweist sich bei näherem Hinsehen leider als Fehlkalkulation.

Pamina Lenn als Babe dreht den Camp-Regler bis zum Anschlag auf. Lenn bringt als Babe zwar eine bemerkenswerte Stimme mit, liefert aber genau das ab, was Tölle eigentlich vermeiden wollte: eine überstilisierte Imitation. Ihre Darstellung ist so stark auf äußerliche Nachahmung fokussiert, übertriebene Gestik, karikierte Sprechmuster, Manierismen, dass der Kern der Person, den der Regisseur zu finden vorgibt, vollständig verschwindet. In I Got You, Babe an der Seite von Jan Rogler zeigt sie zwar vokales Können, doch ihre Performance wirkt wie eine Parodie der Parodie, nicht wie eine Interpretation. Wenn sie in Da Doo Ron Ron gemeinsam mit ihren Alter Egos die Bühne erobert, ist ihre Cher eine Karikatur und widerspricht damit fundamental Tölles eigenem Ansatz, den er im Gespräch mit mir betonte.

Hannah Leser als Lady bringt eine kraftvolle Stimme und bühnenpräsente Ausstrahlung mit. In All I Ever Need Is You mit Rogler zeigt sie Momente von Verletzlichkeit, die das Potential ihrer Interpretation andeuten. Doch Regie und Buch geben ihr zu wenig Material, um wirklich zu leuchten. Sie bleibt in einem dramaturgischen Niemandsland gefangen wie eine Mittelfigur ohne echten dramatischen Bogen.

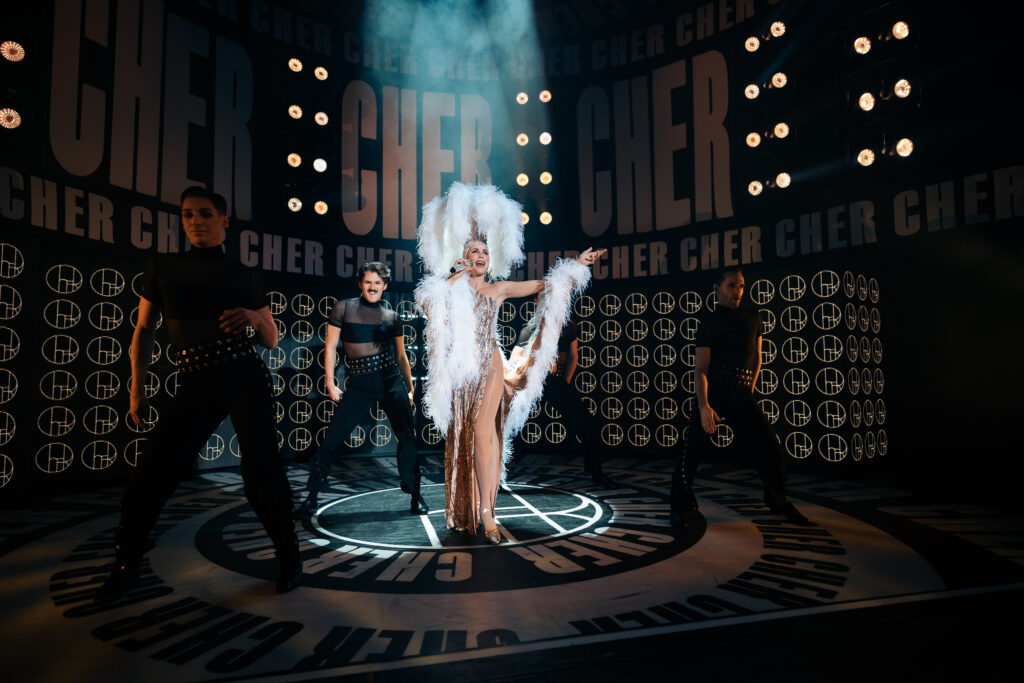

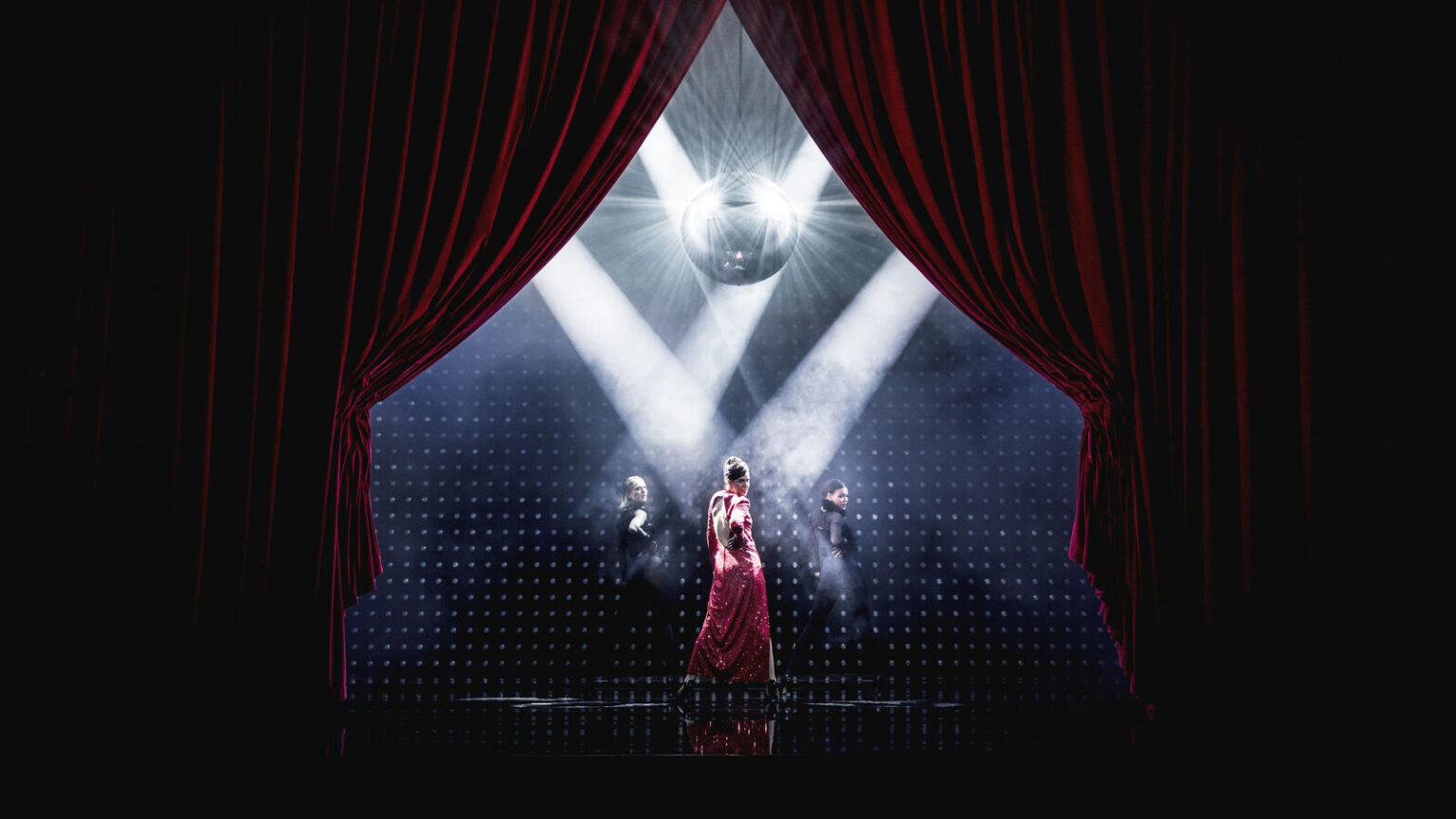

Sophie Berner liefert als Star Cher eine außerordentliche Leistung ab und ist diejenige des Trios, die Tölles programmatischen Anspruch tatsächlich einlöst. Sie erfasst nicht nur die äußeren Manierismen der Künstlerin, sondern findet zu einer differenzierten Darstellung, die zwischen Verletzlichkeit und Stärke changiert. Besonders in The Way Of Love zeigt sie, was diese Produktion sein könnte: ein berührendes Porträt einer Frau, die sich gegen alle Widerstände behauptet hat. Berners Interpretation verleiht dem Abend jene Tiefe, die dem Buch fehlt. Wenn Berner in Vamp die Bühne dominiert, spürt man die Macht und die Einsamkeit gleichermaßen. Ihre Interpretation von I Found Someone mit Simon Rusch als Rob Camiletti trägt eine zerbrechliche Hoffnung in sich, die umso berührender wirkt, weil Berner sie nie sentimentalisiert. Hier steht nicht eine Schauspielerin, die eine Rolle spielt, sondern eine Künstlerin, die versteht, was es bedeutet, zwischen öffentlicher Persona und privatem Selbst zu existieren.

Die Songauswahl aus Chers umfangreichem Songkatalog ist natürlich eine Herausforderung. Mit 35 Nummern versucht die Show, verschiedene Karrierephasen abzubilden, wobei nicht alle Entscheidungen gleichermaßen überzeugen. Einige der ikonischsten Hits fehlen –Walking in Memphis, Love and Understanding, Heart of Stone – während andere Songs eher illustrativ denn narrativ eingesetzt werden. Schlimmer noch: Die Songs erzählen die Geschichte kaum. Meist werden sie als emotionale Satzzeichen eingesetzt, oft wirken sie nicht mehr als Fanservice. If I Could Turn Back Time wird allein wegen seines Titels als Eröffnungsnummer herangezogen: eine naheliegende Wahl, die jedoch rein konzeptionell motiviert ist. Der Song funktioniert als Meta-Kommentar zum Rückblick-Format, erzählt aber nichts über die Figur selbst. Diese Eröffnung etabliert einen Modus, der sich durch den ganzen Abend zieht: Songs werden aneinandergereiht, ohne dass sie wirklich eine Geschichte erzählen.

Bang Bang (My Baby Shot Me Down) als Ensemble-Stück soll das Ende der Beziehung zu Sonny markieren. Die metaphorische Ebene – Liebe als tödliche Wunde – bietet sich an, doch die Inszenierung bleibt seltsam distanziert. Statt die emotionale Sprengkraft auszuloten, wird die Nummer zu einer choreografisch aufwendigen Revue-Einlage.Christopher Tölle und Nigel Watson liefern hier durchaus präzise Arbeit – die Bewegungen sind sauber, das Ensemble synchron, die Formationen visuell ansprechend (hervorzuheben auch bei der Nummer Dark Lady). Doch Präzision ersetzt keine Emotion.

Besonders problematisch ist The Beat Goes On mit umgetexteten Zeilen über Chers Filmkarriere (Da steht Mike Nichols vor der Tür!). Ihr Durchbruch als Schauspielerin – Silkwood neben Meryl Streep, die Oscar-Nominierung, der spätere Triumph und Oscar mit Moonstruck, die Jahre des Kampfes um Anerkennung – wird in wenigen Minuten abgehandelt, als wäre Hollywood eine Fußnote. Obwohl ich immer dafür bin Texte im Original zu belassen, rächt sich die Entscheidung, genau diesen Songtext nicht zu übersetzen. Wichtige biografisch relevante Textpassagen und wesentliche Informationen gehen leider verloren. Eine Übersetzung hätte hier viel mehr Klarheit verschaffen können (Deutsche Übersetzung der Dialoge: Katharina Carl und Dominik Hafner).

Gypsies, Tramps and Thieves wird zum Ensemble-Spektakel ausgebaut und hier zeigt sich die Stärke der Choreografie. Tölle und Watson schaffen präzise, energetische Bewegungsbilder, die visuell fesseln. Das Ensemble arbeitet mit erkennbarer Professionalität. Doch auch hier die Frage: Was erzählt dieser Song über Chers Leben? Die thematische Verbindung – Outsider-Status, soziale Ausgrenzung – wird angedeutet, aber nicht vertieft. Es ist eine gut getanzte Nummer, die inhaltlich ins Leere läuft.

Believe – Chers Comeback-Triumph von 1998, ihr erfolgreichster Song – erscheint als gemeinsamer Moment aller drei Chers. Die Inszenierung bleibt leider verhalten, als traue sie ihrer eigenen Wirkung nicht. Tölle spricht von hochemotionalen Momenten, doch hier wird ein potentieller emotionaler Höhepunkt verschenkt.

Strong Enough funktioniert als Selbstbefragung, in der alle drei Inkarnationen ihre Zweifel artikulieren – hier gelingt eine der seltenen Szenen, wo das Drei-Cher-Konzept dramaturgisch aufgeht. Doch der Moment wird nicht ausgekostet, sondern rasch zugunsten weiterer biografischer Stationen aufgegeben. Song For the Lonely als Ensemble-Nummer soll Chers Verbindung zu ihren Fans thematisieren. Doch die Umsetzung bleibt generisch: man könnte diesen Song in jedes Star-Musical einbauen, ohne dass sich etwas ändern würde.

Das Finale kombiniert You Haven’t Seen The Last Of Me mit einer Reprise von A Dream Is A Wish Your Heart Makes – ein konventioneller Abschluss für eine konventionelle Show, wenngleich Sophie Berner auch hier zeigt, wie man aus standardisiertem Material etwas Besonderes machen kann.

Dennis Heises Sounddesign kämpft mit grundlegenden Balance-Problemen. Die Band klingt häufig dumpf und übersteuert, während die Stimmen – besonders in Ensemble-Passagen – im Mix untergehen. Der entscheidende zündende Funke will so musikalisch nicht richtig überspringen.

Andrew Exeters Lichtdesign widerspricht dem Qualitätsanspruch deutlich. Immer wieder stehen Darsteller außerhalb der Lichtkegel oder werden von Schatten überlagert – ein gravierender Mangel in einer visuell orientierten Produktion.

Positiv hervorzuheben ist die Choreografie von Christopher Tölle und Nigel Watson, die der Produktion Schwung und visuelle Dynamik verleiht. Die Tanznummern sind präzise, erinnern immer wieder an Bob Fosse und schaffen es, auch schwächere Passagen der Handlung zu überbrücken. Besonders in den Ensemble-Nummern zeigt sich handwerkliches Können, das dem Abend Energie gibt.

Das Buch von Rick Elice ist schwach, die Gags zünden kaum. Chers schwierige Ehe mit dem aus Nashville stammenden Rockmusiker Gregg Allman wird in einer Nummer (Just Like Jesse James) abgehandelt und mit platten, peinlichen Wortspielen garniert: Du kommst aus Nashville? Dann will ich dich ver-nash-en, die jede emotionale Ernsthaftigkeit im Keim ersticken. Später fragt Cher den Geist des verstorbenen Sonny: Bist du wirklich tot? Man wartet förmlich augenrollend auf die Sitcom-Lacher aus der Konserve.

Dabei liegt das Material für ein packendes Drama doch so greifbar nahe: Wie Männer, Ehemänner, Manager und Studiochefs systematisch versuchten, Cher kleinzuhalten und auszubeuten. Wie sie sich wehrte, scheiterte, neu erfand. Ihre Legasthenie, die ihr das Vorsprechen für Rollen zur Qual machte. All das wird entweder nur kurz erwähnt, übersprungen oder so glattgebügelt, dass keine Konfrontation entsteht. Eine Show über Empowerment, die Angst vor echten Konflikten hat. Am auffälligsten ist die Auslassung von Chers anfänglichen Schwierigkeiten mit Chaz’ Coming-out als trans. Dies war ein realer, dokumentierter Konflikt, denn Cher brauchte Zeit, um Chaz’ Identität zu akzeptieren. Diese Geschichte hätte den Star-Jahren dramatische Substanz geben können, hätte zeigen können, dass auch Ikonen lernen und wachsen müssen. Die Show schweigt vollständig dazu: vermutlich, um Cher als perfekte LGBTQ+-Ally zu präsentieren. Das mag politisch opportun sein, ist aber dramaturgisch feige.

Die Figur der Mutter Georgia Holt (Hanna Kastner) ist ein besonders ärgerliches Beispiel für dramaturgische Faulheit. Ihre Funktion erschöpft sich in gelegentlichen Auftritten, in denen sie mahnende oder ermutigende Sätze, wie von einem Apotheken-Werbekalender von sich gibt (Der Song wird dich stark machen!). Sie ist ein wandelndes Narrativ-Gerüst ohne eigenes Leben. Man hätte Chers Kindheitsprägung durch innere Monologe, der drei Chers im Dialog oder auch durch symbolische Szenen lösen können, doch stattdessen steht Kastner herum wie eine Requisite mit Text.

Jan Rogler als Sonny Bono sollte der zentrale Antagonist sein – der Mann, der Cher entdeckte, förderte, kontrollierte und enteignete. Doch Rogler bleibt farblos, ein Platzhalter in schlechtsitzenden 60er-Jahre-Anzügen. Simon Rusch hat mehr Glück: Als Gregg Allman und Rob Camiletti darf er wenigstens ein bisschen Rockstar-Charme versprühen. Maximilian Vogel als Bob Mackie hat nicht mehr als einen Cameo Auftritt: er lässt ein paar Bonmots fallen und verschwindet wieder – ein bedauernswerter dramaturgischer Fehlgriff, wenn man bedenkt, wie zentral Mackie für Chers visuelles Imperium war.

Mackie, der Sultan der Pailletten, schuf nicht nur Kostüme, er baute Chers Image aus Perlen und Federn. Seine Entwürfe waren Manifeste: bauchfreie Glitzerkonstruktionen, bodenlange Federroben, durchsichtige Perlenvorhänge, die mehr andeuteten als verhüllten. Heike Seidlers Kostüme für diese Produktion orientieren sich klar an Mackies DNA und sind handwerklich einwandfrei. Ihre Arbeit steht erkennbar in der Tradition von Mackies Ästhetik: bauchfreie Glitzer-Outfits, federbesetzte Roben, paillettenbesetzte, Regenbogen-Bodysuits, ohne sie sklavisch zu reproduzieren. Doch das legendärste aller Mackie-Kostüme fehlt: das schwarze, transparent-perlenverzierte Ensemble von der Oscar-Verleihung 1988. Dieses Kostüm – eine spektakuläre Kopfbedeckung kombiniert mit einem fast nackten, von Perlen umhängten Körper – war Provokation und Triumph zugleich.

Elices Buch von Die CHER Show verlässt sich auf Metakommentare und Selbstreflexion, um Struktur vorzutäuschen. Star tritt aus der Handlung heraus, kommentiert, ruft ihre Alter Egos zur Konferenz zusammen. Es ist so viel leichter, mit mir selbst zu reden!, sagt sie an einer Stelle – ein Moment selbstironischer Klarheit in einer Show, die sonst auf Autopilot läuft. Obwohl das Stück weibliche Selbstbestimmung verhandeln will, stammt es aus einem rein männlichen Kreativteam. Entsprechend bleibt die Darstellung leider viel zu glatt: Statt biografischer Ecken und Kanten gibt es vertraute Empowerment-Formeln. Cher wird idealisiert, nicht hinterfragt.

Die CHER Show ist solides Unterhaltungstheater mit einzelnen herausragenden Momenten. Sophie Berners Leistung allein rechtfertigt den Besuch, die Choreografie überzeugt, und das Ensemble arbeitet mit erkennbarem Engagement und Drive. Alle aber können nicht retten, was strukturell nicht funktioniert.

Was fehlt, ist der Mut zur dramaturgischen Konsequenz – der Wille, tiefer zu graben, unbequemer zu werden, die Ikone nicht nur zu feiern, sondern zu verstehen. Diese Widersprüche sind nicht einfach Umsetzungsprobleme: sie deuten auf eine grundlegende Unsicherheit darüber hin, was diese Produktion eigentlich sein will. Ein kritisches Porträt einer komplexen Künstlerin? Eine Hommage an eine Ikone? Eine Reflexion über die Konstruktion von Star-Personas? Ein unterhaltsamer Abend mit vertrauten Hits? Die Show versucht, all das gleichzeitig zu sein, und wird dadurch keinem dieser Ansprüche wirklich gerecht.

Am Ende steht eine Show, die ihre Stärken hat, aber unter ihren Möglichkeiten bleibt. Für Cher-Fans ist sie ein unterhaltsamer Abend mit vertrauten Melodien. Für alle anderen eine solide, wenn auch nicht außergewöhnliche Musicalproduktion, die beweist, dass Starqualität auf der Bühne vieles ausgleichen kann – aber nicht alles.

And the beat goes on…

Review: MRS DOUBTFIRE

Capitol Theater Düsseldorf

von Marcel Eckerlein-Konrath

Die Musicaladaption von Mrs. Doubtfire steht vor einer nahezu unmöglichen Aufgabe: Robin Williams’ legendäre Performance aus dem Film von 1993 auf die Bühne zu bringen, ohne in bloße Imitation zu verfallen. Der Film, der weltweit über 440 Millionen Dollar einspielte und Williams für einen Golden Globe nominierte, ist tief im kollektiven Gedächtnis verankert. Die Broadway-Produktion, die im Dezember 2021 ihre Premiere feierte, wagte sich dennoch an dieses Erbe heran – mit gemischten kritischen Reaktionen, aber solidem Publikumserfolg. Nach über 600 Vorstellungen am Broadway folgte 2023 die West End-Produktion im Shaftesbury Theatre, die das Material mit britischem Humor anreicherte und ebenfalls ein dankbares Publikum fand.

Die Geschichte von Daniel Hillard, dem geschiedenen Vater, der sich als schottische Haushälterin verkleidet, um mehr Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, birgt eine zeitlose Prämisse über Elternschaft, Identität und Familie. Das Genre der Cross-Dressing-Komödie hat eine lange Theatertradition – von Shakespeares Twelfth Night über Brandon Thomas’ Charley’s Aunt bis zu moderneren Beispielen wie La Cage aux Folles, Tootsie oder Kinky Boots. Die Gratwanderung zwischen respektvoller Darstellung und platter Klamotte bleibt jedoch stets eine Herausforderung.

Die Produktion im Capitol Theater steht und fällt mit ihrer Hauptbesetzung – und hier liefert in der besuchten Vorstellung Dani Spampinato als Daniel Hillard eine bemerkenswerte Leistung ab. In einer Rolle, die kontinuierliche Bühnenpräsenz, rasante Kostümwechsel, Gesangs- und Tanzeinlagen sowie körperliche Komik auf höchstem Niveau verlangt, demonstriert Spampinato echtes Können. Seine Performance ist keine bloße Robin-Williams-Kopie, sondern findet einen eigenen Zugang zu dieser vielschichtigen Figur. Die Stimmenimitationen – von Kermit bis Donald Trump, von SpongeBob bis Dieter Bohlen – zeugen von technischer Virtuosität, doch wichtiger noch: Spampinato bewahrt die emotionale Authentizität der Rolle. Wenn die Gags zünden, und das tun sie durchaus in den besten Momenten des Abends, dann ist es seinem Timing und seiner Hingabe zu verdanken.

Die Rolle des Daniel Hillard/Mrs. Doubtfire gehört zweifellos zu den anspruchsvollsten männlichen Musicalhauptrollen der Gegenwart. Spampinato ist praktisch durchgängig auf der Bühne, trägt die Show auf seinen Schultern und meistert diese Mammutaufgabe mit bewundernswerter Energie. Das Tür-auf-Tür-zu-Prinzip der Inszenierung von Jerry Zaks, diese mechanische Choreografie des Chaos, wirkt allerdings wie altmodisches Boulevard-Theater: unterhaltsam für Momente, aber schnell ermüdend in seiner Vorhersehbarkeit.

Jessica Kessler findet als Miranda Hillard nicht durchgehend zu einer überzeugenden Balance zwischen Gesang und Spiel; ihre Darstellung fügt sich damit weniger harmonisch in das Gesamtbild des Abends ein. In einer Rolle, die mehr als nur die “böse Ehefrau” sein sollte, fehlt es an Nuancierung und stimmlicher Durchschlagskraft. Die emotionale Tiefe, die nötig wäre, um Mirandas Perspektive nachvollziehbar zu machen, bleibt auf der Strecke.

Bei den Kinderrollen fällt weniger individuelles Unvermögen als vielmehr eine stark gelenkte Regieführung auf: Laya Höflings engagierte Lydia wirkt stellenweise unnatürlich überzeichnet, Karl und Luisa erscheinen als Christopher und Natalie auffallend formatiert. Sie stehen oft wie im Spalier arrangiert, funktionieren gehorsam, aber es fehlt ihnen die kindliche Spontaneität und Lebendigkeit, die diese Familiengeschichte glaubwürdig machen würde. Gerade in einem Stück, das vorgeblich die Beziehung zwischen Vater und Kindern feiert, ist dies ein spürbarer Mangel.

Nicolas Tenerani als Frank, Daniels Bruder hat durchaus witzige Momente, leidet aber unter erheblichen Textverständlichkeitsproblemen. Ähnlich ergeht es Malick Afocozi als Andre Mayem – beide Darsteller kämpfen gegen eine akustische Mischung, die häufig die Musik viel zu laut über die Stimmen legt. Dies ist eines der gravierendsten technischen Probleme der Produktion: Wenn das Publikum die Texte nicht verstehen kann, gehen sowohl Witze als auch emotionale Momente verloren.

Als Wanda Seliner bleibt Tamara Wörners Darstellung insgesamt ordentlich, setzt jedoch weder stimmlich noch darstellerisch nachhaltige Akzente. Christian Funk ist als Stuart Dunmire austauschbar, langweilig und wenig charismatisch: eine Rolle, die mehr Profil vertragen könnte, um als echte Bedrohung für Daniel wahrgenommen zu werden.

Die Inszenierung setzt stark auf die bekannten Szenen aus dem Film – die chaotische Restaurant-Sequenz, angereichert mit einer Flamenco-Einlage, die punktuell funktioniert, wirkt dennoch oft wie pflichtschuldig abgearbeitet und schnell ermüdend. Die Gags sind häufig bemüht und zünden nur auf Sparflamme. Cross-Dressing lebt von Timing, Überraschung und der richtigen Balance zwischen Absurdität und Glaubwürdigkeit: Elemente, die hier zu oft fehlen. Wenn die Komik tatsächlich funktioniert, liegt es an Spampinatos Können, nicht an der Regie oder dem Material selbst.

Die Musik von Wayne und Karey Kirkpatrick bleibt gefällig, aber selten wirklich originell. Sie erfüllt ihre Funktion, bietet einprägsame Melodien und unterstützt die emotionalen Höhepunkte, doch eigenständige Ohrwürmer bleiben Mangelware. Die Songs verlassen sich zu sehr auf bekannte Stilmittel ohne eine eigene musikalische Identität zu entwickeln.

Das musikalische Highlight des Abends ist zweifelsohne Ich muss ’ne Frau sein (im Original Make Me a Woman), die Transformationsszene, in der Daniel zu Mrs. Doubtfire wird. Hier erreicht die Produktion ihr Potential: Die Nummer verbindet Comedy, Charakterentwicklung und musikalische Dramatik in einer Weise, die an die großen komischen Showstopper des Genres erinnert: die Musik unterstützt statt zu dominieren, und für etwa acht Minuten funktioniert alles perfekt. Es ist ein Moment, der zeigt, was diese Produktion hätte sein können.

Als buntes Komforttheater erzählt Mrs. Doubtfire im Capitol Theater eine Geschichte über Familie und bedingungslose Liebe, ohne große Risiken einzugehen. Dani Spampinato überzeugt mit einer herausragenden Leistung, die den Abend klar aufwertet. Gleichwohl ist die Inszenierung vor allem auf ein Familienpublikum zugeschnitten, verläuft stellenweise etwas behäbig und neigt dazu, ihre emotionale Botschaft zu deutlich und schwülstig auszuspielen.

Für Fans des Films und des Genres bietet der Abend durchaus Vergnügen, Lacher in den besten Momenten und die emotionale Wärme, die das Material verspricht. Doch das Potential der Geschichte, wirklich zu berühren und gleichzeitig durchgehend zu unterhalten, wird nur in Ansätzen ausgeschöpft.

Review: CHARLIE UND DIE SCHOKOLADENFABRIK

Theater Regensburg

von Marcel Eckerlein-Konrath

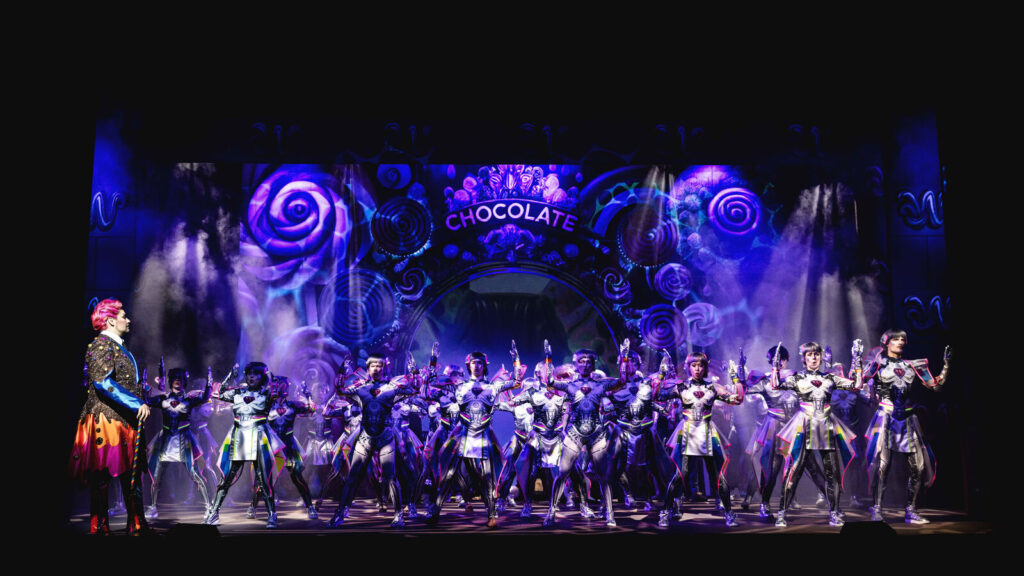

Das Theater Regensburg festigt mit der deutschen Erstaufführung von Charlie und die Schokoladenfabrik seinen Ruf als aufstrebende Musical-Hochburg. Dass Intendant Sebastian Ritschel erneut die Rechte für eine hochkarätige Premiere nach Regensburg holen konnte, ist bemerkenswert und zeugt von strategischer Weitsicht. Diese Produktion beweist eindrucksvoll: Ein Stadttheater kann mit großen Musical-Bühnen mithalten: vorausgesetzt, das künstlerische Team schöpft aus einer klaren Vision und exzellenter Umsetzung das Maximum aus dem Material heraus. Dass dies hier gelingt, ist umso bemerkenswerter, als Marc Shaimans Partitur nicht zu seinen überzeugendsten Arbeiten zählt.

Regisseur Ulrich Wiggers, der gemeinsam mit Maximilian Spielvogel auch für das Lichtdesign verantwortlich zeichnet, hat eine fantasievolle Inszenierung geschaffen, die die Schwächen der Komposition durch visuellen Einfallsreichtum und präzise Charakterarbeit kompensiert. Wiggers versteht Charlie und die Schokoladenfabrik als Einladung zum Träumen – eine Welt voller Magie, Mystik und Fantasie, die bewusst aus dem Alltag herausführt. Diese Vision trägt die Produktion auch dort, wo Shaimans Musik es nicht tut.

Die Ausstattung von Kristopher Kempf ist fantasievoll. Die Kostüme sind nicht nur ästhetisch überzeugend, sondern charakterisieren die Figuren mit feinem Gespür für Nuancen und Überzeichnung. Für eine Stadttheater-Produktion ist die Gesamtausstattung außerordentlich hochwertig. Besonders profitiert die Inszenierung vom absenkbaren Bühnenboden, der spektakuläre Momente ermöglicht: Wenn sich die Bühne öffnet und die magische Welt der Schokoladenfabrik sichtbar wird, entsteht jener Moment des Staunens, den das Musical verspricht.

Marc Shaimans Komposition für Charlie und die Schokoladenfabrik gehört nicht zu seinen stärksten Arbeiten – und das ist das offene Geheimnis dieser Produktion. Während Shaiman bemüht ist, eine stilistische Vielfalt zu schaffen und jeder Figur eine eigene musikalische Sprache zu verleihen, bleiben viele seiner Original-Songs blass und wenig einprägsam. Sie erfüllen ihre dramaturgische Funktion, ohne jedoch nachzuhallen.

Bezeichnend ist, dass die beiden Lieder, die tatsächlich im Ohr bleiben – The Candy Man Can und Im Land der Träume und Illusionen (Pure Imagination) –, ausgerechnet jene sind, die nicht von Shaiman stammen, sondern aus der Filmversion von 1971 übernommen wurden. Leslie Bricusse und Anthony Newleys zeitlose Melodien aus dem Original-Film besitzen eine melodische Kraft und emotionale Tiefe, die Shaimans Neukompositionen weitgehend vermissen lassen. Diese beiden Songs tragen die emotionalen Höhepunkte der Produktion: was weniger ein Kompliment an Shaiman als vielmehr ein Eingeständnis der kompositorischen Hierarchie ist.

Umso bemerkenswerter ist die Leistung von Lucia Birzer als musikalische Leiterin. Birzer gelingt es, aus Shaimans teils sprödem Material das Beste herauszuholen. Ihre Interpretation betont die stilistische Bandbreite – von opernhaften Passagen über jazzige Elemente bis zu modernen Pop-Anleihen – und schafft damit eine klangliche Dichte, die über die Schwächen der Komposition hinweghilft. Das Philharmonische Orchester Regensburg spielt mit Präzision und Spielfreude, unterstützt vom Opernchor und dem Cantemus Chor, die in den großen Ensemble-Nummern ihre Stärken ausspielen.

Birzers Choreinstudierung sorgt dafür, dass die Umpa-Lumpa-Auftritte – die im Musical eine zentrale Rolle spielen – sowohl musikalisch als auch szenisch überzeugen. Yvonne Braschkes Choreografie ergänzt dies mit spielerischer Leichtigkeit und setzt auch humorvolle Akzente, die zeigen: Mit intelligentem Handwerk lässt sich auch aus mittelmäßigem Material Theater von Format schaffen.

Alejandro Nicolás Firlei Fernández als Willy Wonka ist die tragende Säule dieser Produktion. Seine warme, ausdrucksstarke Stimme verleiht dem exzentrischen Chocolatier eine emotionale Tiefe, die weit über die bloße Exzentrik hinausgeht. Sein Wonka ist verletzlich und verspielt zugleich, ein gebrochener Mensch, der seinen Glauben an die Menschheit verloren hat und in Charlie die Möglichkeit einer Wiedergutmachung sieht.

Felix Rabas als Charlie Bucket ist herzerwärmend und authentisch. Er verkörpert die kindliche Reinheit und unerschütterliche Fantasie mit einer Subtilität, die berührt. Rabas’ Charlie ist kein passives Wunschkind, sondern ein intelligenter, empathischer Junge, der Wonka auf Augenhöhe begegnet. Wiggers’ Inszenierungskonzept – die beiden Hauptfiguren als Außenseiter, die einander spiegeln und durch Vertrauen zueinanderfinden – wird durch Rabas’ und Fernández’ Spiel vollständig realisiert. Die Szenen zwischen beiden entwickeln eine emotionale Sogkraft, die über die musikalischen Mittel hinausgeht.

Tom Zahner als Grandpa Joe ergänzt dieses Duo mit warmherzigem Charme. Seine Darstellung ist unprätentiös und ehrlich – ein liebevoller Großvater, der Charlie die Fantasie als Überlebensstrategie vermittelt hat.

Eine gelungene Entscheidung dieser Produktion ist die Besetzung erwachsener Darsteller in den Kinderrollen – und sie geht überraschend gut auf. Vincent Treftz (Augustus Gier), Monika Schweighofer (Veruca Snob), Friederike Bauer (Violet Beauregarde) und Christian Rosprim (Mike Glotzer) liefern bewusst überzeichnete, teils groteske Darstellungen ihrer verwöhnten Charaktere. Diese Entscheidung ist mehr als ein Besetzungstrick: Die Kinder werden zu grotesken Karikaturen ihrer selbst, zu Produkten einer fehlgeleiteten Erziehung.

Wiggers und Dramaturgin Marie Julius legen nahe, dass diese Kinder für den Wunsch nach Liebe und Aufmerksamkeit stehen. Während die vier gescheiterten Kinder ihre Bedürfnisse ins Extreme treiben, erfährt Charlie bedingungslose Zuwendung durch seine Familie – trotz Armut. Dieser Kontrast ist bewusst überzeichnet, fast comichaft angelegt. Die musikalische Vielfalt, die Shaiman diesen Figuren zuweist, macht sie sinnlich erfahrbar – auch wenn die einzelnen Songs nicht so recht überzeugen, funktioniert das Prinzip der charakteristischen Musik.

Besonders gelungen sind die Elternteile: Esther Baar (Frau Gier), Konstantin Igl (Herr Snob), Jakob Hoffmann (Herr Beauregarde) und Fabiana Locke (Frau Glotzer) überbieten ihre Sprösslinge noch an Lächerlichkeit und entlarven sich als die eigentlichen Urheber der kindlichen Fehlentwicklungen. Maria Mucha als Frau Bucket, Andrea Dohnicht-Pruditsch (Grandma Josephine), Christiana Wimber (Grandma Georgina) und David Holz (Grandpa George) bilden den liebevollen Gegenpol – eine Familie, die trotz materieller Not emotionalen Reichtum lebt.

Die Integration moderner Elemente – etwa die Erwähnung von Instagram-Follower oder zeitgenössische Medienreferenzen – erfolgt behutsam und organisch. Diese Aktualisierungen wirken nie aufgesetzt, sondern machen die Geschichte für ein heutiges Publikum zugänglicher. Besonders clever ist die Interpretation der Umpa-Lumpas: Das Team entschied sich gegen eine realistische Darstellung und für eine fantasievolle Lösung, die aus Wonkas Charakter heraus entwickelt wurde. Als Erfinder erschafft Wonka sie selbst – als Roboter. Diese Entscheidung ist nicht nur visuell überzeugend (dargestellt von Opernchor, Cantemus Chor, Malte Flierenbaum, Maria Mucha und Vincent Treftz), sondern löst auch elegant die problematischen kolonialen Untertöne des Originals.

Bei aller künstlerischen Begeisterung darf die kritische Auseinandersetzung mit Roald Dahl nicht fehlen. Der 1964 mit Charlie und die Schokoladenfabrik weltberühmt gewordene Autor (1916–1990) war ein Meister der Erzählkunst – doch sein Werk und sein Leben sind durchzogen von Antisemitismus, Rassismus und Frauenfeindlichkeit.

Seine 1983 getätigten antisemitischen Aussagen There is a trait in the Jewish character that does provoke animosity… Even a stinker like Hitler didn’t just pick on them for no reason – sind keine bedauerlichen Einzelfälle, sondern Ausdruck einer tief verwurzelten Weltanschauung. Dahl äußerte sich wiederholt abwertend über Juden, und diese Haltung findet sich unterschwellig auch in seinen Werken.

Die ursprüngliche Darstellung der Oompa-Loompas als afrikanische Pygmäen, die Wonka aus dem Dschungel “rettet” und die für Kakaobohnen arbeiten, war eine kaum verhüllte koloniale Ausbeutungsfantasie. Auch nach der Überarbeitung (sie stammen nun aus dem fiktiven Loompaland) bleibt die Struktur problematisch: eine ethnisch homogene, abhängige Gruppe ohne eigene Stimme, die einem weißen “Retter” zu Diensten steht.

Die Regensburger Inszenierung geht mit diesem Erbe verantwortungsvoll um. Die Roboter-Lösung entschärft die kolonialen Untertöne, ohne die Geschichte zu entstellen. Dennoch bleibt die Grundstruktur der Erzählung ambivalent: Kinder werden für ihre Schwächen mit drastischen, teils traumatischen Konsequenzen bestraft, während ein exzentrischer Tyrann dies als moralisches Experiment inszeniert und beobachtet. Wonka ist kein harmloser Wohltäter, sondern ein narzisstischer Puppenspieler, dessen “Großzügigkeit” immer auch Kontrolle und Machtausübung bedeutet.

Wiggers verschweigt diese Ambivalenzen nicht, sondern arbeitet sie subtil heraus – was der Produktion zusätzliche Tiefe verleiht. Strukturell unterscheidet sich der zweite Teil des Musicals deutlich vom ersten, wie Wiggers und Birzer im Interview betonen. Während der erste Teil episodisch angelegt ist – jedes Kind scheitert in seiner eigenen Szene –, wird der zweite Teil geschlossener und filmischer, mit großen Ensemble-Nummern und musikalisch untermalten Dialogen. Hier zeigen sich Shaimans Schwächen besonders deutlich: Der dramaturgische Aufbau funktioniert, die musikalische Substanz bleibt aber dünn.

Mit Charlie und die Schokoladenfabrik legt das Theater Regensburg eine bemerkenswerte Leistung vor – insbesondere deshalb, weil die Produktion über die Schwächen von Marc Shaimans Komposition hinauswächst. Was hier gelingt, ist primär der Inszenierung, den Darstellern, der musikalischen Leitung und der Ausstattung zu verdanken: Sie schaffen aus mittelmäßigem musikalischen Material eine fantasievolle, emotional berührende und visuell überwältigende Musical-Produktion.

Dass ein Stadttheater eine solche Premiere realisiert und dabei künstlerische Risiken eingeht – von der Besetzung über die kritische Haltung zum Material bis zur bewussten Auseinandersetzung mit den kompositorischen Schwächen –, verdient höchste Anerkennung. Regensburg beweist: Musical-Theater kann mehr sein als die Summe seiner Songs. Es kann Kunst sein, die zum Träumen einlädt und gleichzeitig zum Nachdenken anregt.

Review: THE BODYGUARD

Deutsches Theater München

von Marcel Eckerlein-Konrath

Der Abend beginnt sprichwörtlich mit einem Knall – und dieser Knalleffekt setzt den Ton für diese UK Tour von The Bodyguard, die unter anderem im Deutschen Theater München gastiert.

Die Geschichte des Musicals ist untrennbar mit dem Film von 1992 verbunden. Mick Jacksons romantischer Thriller mit Kevin Costner als stoischem Personenschützer Frank Farmer und Whitney Houston in ihrer Paraderolle als Superstar Rachel Marron wurde zum weltweiten Phänomen. Der Soundtrack, maßgeblich getragen von Houstons ikonischer Interpretation von Dolly Partons I Will Always Love You, verkaufte sich über 45 Millionen Mal und avancierte zu einem der erfolgreichsten Film-Soundtracks aller Zeiten.

2012, nur wenige Monate nach Houstons tragischem Tod, feierte die Musicalbühnenadaption im Londoner Adelphi Theatre Premiere. Unter der Regie von Thea Sharrock und mit einem Buch von Alexander Dinelaris wurde der Stoff für die Bühne adaptiert: die Handlung in die Gegenwart verlegt, die Bedrohungsszenarien aktualisiert. Die Produktion entwickelte sich zum kommerziellen Erfolg im West End und tourte durch zahlreiche Länder. Nun macht die UK-Tour auch in Deutschland Station, und das Deutsche Theater München bietet den passenden Rahmen.

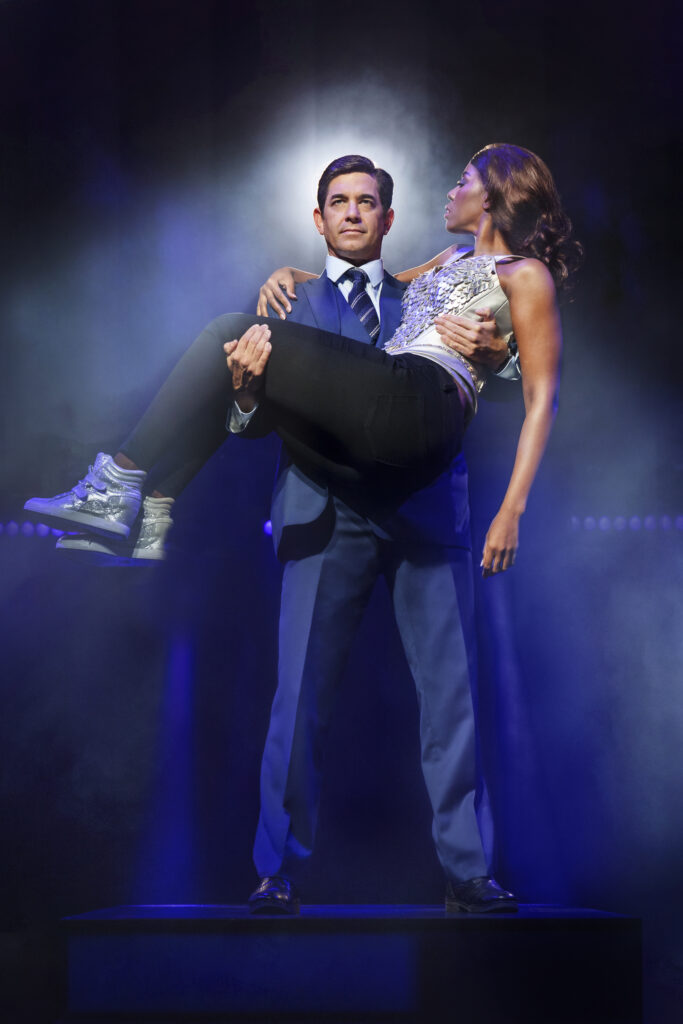

Mireia Mambo als Rachel Marron setzt schon mit ihrer ersten Nummer einen hohen Standard. Die Sängerin, die zuletzt u.a. bei der preisgekrönten Inszenierung von Sunset Boulevard mit Nicole Scherzinger unter der Regie von Jamie Lloyd arbeitete, verfügt über eine kraftvolle, technisch versierte Stimme, die den Vergleich mit Houstons Songs nicht scheuen muss.

Whitney Houston gilt vielen als unantastbar, ihre Songs als große Herausforderungen, doch Mambo wagt nicht nur den Vergleich, sie besteht ihn mit Bravour. Ihre Interpretation ist keine bloße Kopie, sondern eine Hommage mit eigenem Temperament. Stimmlich brillant und mit einer Bühnenpräsenz ausgestattet, die jeden Auftritt zum Event macht, ist sie in jeder Szene der unumstrittene Mittelpunkt. Schauspielerisch überzeugt sie mit starker Präsenz, auch wenn manche Szenen etwas zu sehr auf äußere Effekte setzen statt auf subtile Charakterzeichnung.

Adam Garcia als Frank Farmer hat es ungleich schwerer. Nicht etwa, weil es ihm an Können mangeln würde: der erste UK-Fiyero in Wicked und hervorragende Tänzer verfügt über ein beeindruckendes Portfolio. Das Problem liegt in der Natur der Rolle: Frank Farmer ist der starke, schweigsame Beschützer, ein Mann der Tat, nicht der Worte.

Die Rolle ist solide, aber eindimensional, denn eine wirkliche Charakterentwicklung ist kaum spürbar. Garcia spielt den Bodyguard mit professioneller Routine und der nötigen Präsenz, doch die Rolle fordert ihn weder tänzerisch noch darstellerisch wirklich heraus. Das liegt nicht an ihm, sondern an der dramaturgischen Anlage der Figur, die im Schatten von Mireia Mambos schillernder Rachel Marron notgedrungen verblasst. Man ahnt, dass Garcia weitaus mehr könnte, als diese Rolle von ihm verlangt.

Ohaana Greaves als Nicki Marron, Rachels eifersüchtige Schwester, liefert einige der bewegendsten Momente des Abends. Besonders das Duett Run to You und ihre Solonummer Saving All My Love berühren und lassen sie glänzen wie einen Diamanten. Greaves haucht dieser komplexen Figur Leben ein und changiert überzeugend zwischen Verletzlichkeit und Bitterkeit. Hier zeigt sich eine Künstlerin mit emotionaler Tiefe und stimmlicher Qualität. Ihre Performance gehört zu den echten Höhepunkten des Abends.

John Macaulay als Bill Devaney, Rachels Manager, Jonathan Alden als Tony Scibelli, James-Lee Harris als Stalker und Matt Milburn als Sy Spector erfüllen ihre Rollen unterstützend, ohne jedoch besonders in Erinnerung zu bleiben. Harris gelingt es immerhin, die Bedrohung spürbar zu machen, die von seiner Rolle ausgeht.

Die Produktion orientiert sich eng an der Londoner Original-Inszenierung, was einerseits für Kontinuität sorgt, andererseits aber auch bedeutet, dass keine neuen Impulse gesetzt werden. Für eine Tournee-Produktion ist die Ausstattung von Tim Hatley durchaus hochwertig: vom glamourösen Showbusiness-Ambiente bis zur rustikalen Berghütte: jedes Setting funktioniert. Das Lichtdesign von Mark Henderson ist stimmungsvoll, die Videoeinspielungen von Duncan McLean zeitgemäß, und Karen Bruces Choreografien verleihen der Inszenierung spürbare Energie und halten die Szenen durch präzise Bewegung in ständigem Fluss.

Dennoch bleibt die Inszenierung konventionell. Sie folgt der bewährten Formel des Jukebox-Musicals: bekannte Songs werden in eine dramatische Handlung eingebettet, ohne dass wirklich nach innovativen Lösungen gesucht würde. Das ist nicht zwingend ein Manko, denn schließlich weiß das Publikum, worauf es sich einlässt , aber es fehlt jene kreative Überraschung, die einen Abend von gut zu herausragend macht.

Natürlich ist es der Soundtrack, der den Abend trägt. Von Queen of the Night, I’m Every Woman, über So Emotional, One Moment in Time, All the Man That I Need bis zum finalen I Will Always Love You: die Hits reihen sich gut aneinander. Die Songs werden mit Engagement interpretiert, und Mireia Mambo gibt ihnen neue Energie, ohne Houstons Erbe zu verraten.

Allerdings zeigt sich hier auch das grundsätzliche Dilemma des Formats: Die Songs sind so ikonisch mit Whitney Houston verbunden, dass jede Interpretation unweigerlich am Original gemessen wird. Mambo besteht diesen Vergleich respektabel, doch die Magie des Unerwarteten stellt sich nur selten ein.

The Bodyguard im Deutschen Theater München ist solides, professionelles Musical-Entertainment. Mireia Mambo liefert eine beeindruckende Gesangsleistung ab, Ohaana Greaves bereichert den Abend mit emotionalen Momenten, und auch wenn Adam Garcia in seiner Rolle nicht vollends zur Entfaltung kommt, funktioniert die Produktion als Ganzes.

Die Inszenierung bietet keine Überraschungen, aber auch keine gravierenden Schwächen. Sie tut genau das, was sie soll: ein breites Publikum mit bekannten Songs und einer bewährten Geschichte unterhalten. Wer einen vergnüglichen Abend mit großen Stimmen und Ohrwurm-Garantie sucht, wird hier fündig. Wer jedoch auf innovative Theateransätze oder dramaturgische Tiefe hofft, könnte etwas enttäuscht werden.

Review: CABARET

Residenztheater München

von Marcel Eckerlein-Konrath

Es ist ein paradoxes Unterfangen: München soll Berlin spielen, die Schickeria den Abgrund beschwören. Wenn sich der Vorhang im Residenztheater öffnet, befinden wir uns jedoch zunächst nicht im verruchten Kit Kat Club der frühen Dreißigerjahre, sondern in einem amerikanischen Hotelzimmer : einem Raum der Erinnerung, aus dem heraus der gealterte Clifford Bradshaw (Michael Goldberg) seine Berliner Jahre Revue passieren lässt. Claus Guth, der renommierte Opernregisseur, wagt mit dieser Produktion den Sprung ins Musical und bringt dabei sowohl die Stärken als auch die Unmöglichkeiten seines künstlerischen Denkens zum Vorschein.

Guths Biografie ist der Schlüssel zum Verständnis dieser eigenwilligen Inszenierung. Jahrzehntelang hat er sich im dichten, langfristig geplanten Opernbetrieb bewegt, getrieben von einer tiefen Bindung an Musik. Seine Arbeiten, ob an der Salzburger Oper, der Mailänder Scala oder der Bayerischen Staatsoper, zeichnen sich durch psychologische Tiefe, überraschende Perspektivwechsel und eine Vorliebe für das Unberechenbare aus. Guth interessiert der entscheidende Augenblick: Warum beginnt Musik? Warum verstummt sie? Was geschieht im Bruch zwischen Realismus und musikalischer Überhöhung?

Genau diese Fragen treiben auch seine Auseinandersetzung mit Cabaret an. Das Programmheft zitiert ihn mit der Feststellung, dass dieses Musical ein Idealstoff sei, weil hier Sprache, Gesang, Tanz, Licht, Stille und theatrale Formen gleichberechtigt nebeneinander existieren und sich gegenseitig infrage stellen. Doch diese theoretische Überzeugung kollidiert in der Praxis mit der spezifischen Dramaturgie des Musicals, das anders als die Oper, nicht primär aus der Musik heraus denkt, sondern aus dem amerikanischen Showbusiness.

Das Bühnenbild von Etienne Pluss ist zweifellos eins der stärksten Elemente dieser Produktion. Zu Beginn sehen wir ein Zimmer wie aus einem Edward Hopper-Gemälde entsprungen: klare Linien, gedämpftes Licht (Gerrit Jurda), eine Atmosphäre der Melancholie und Isolation. Der alte Cliff ist ein Mann außerhalb der Zeit, gefangen in der Vergangenheit. Diese ästhetische Entscheidung ist mutig und visuell beeindruckend, doch sie erweist sich zugleich als dramaturgische Bremse.

Denn Guth bleibt diesem Erinnerungsraum treu: Zunächst spielen Szenen in diesem mondänen Hotelzimmer, auch jene, die eigentlich im schäbigen Berliner Zimmer am Nollendorfplatz stattfinden sollten. Wenn Fräulein Schneider (Cathrin Störmer, in einer der stärksten Leistungen des Abends) ihre karge Bleibe präsentiert, erscheinen das enge Bett und die rudimentären Möbel nur als Fragmente, als Requisiten einer inneren Projektion des Betrachters. Der Zuschauer muss ergänzen, was die Inszenierung andeutet.

Diese Strategie erinnert an Tennessee Williams’ Glasmenagerie, in der der Erzähler Tom ebenfalls aus der Distanz auf seine Vergangenheit zurückblickt. Auch dort verschmelzen Erinnerung und Gegenwart, auch dort wird die Bühne zum subjektiven Bewusstseinsraum. Ähnliche Verfahren finden sich in Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden, wo Willy Lomans Erinnerungen unvermittelt in die Gegenwart einbrechen, oder in Harold Pinters Old Times, wo vergangene und gegenwärtige Zeitebenen ineinander verschwimmen. Guth wählt also eine erprobte dramaturgische Form, doch sie funktioniert hier nur bedingt, weil Cabaret als Musical eine andere Energie, eine andere Unmittelbarkeit verlangt.

Wenn es einen uneingeschränkten Triumph dieses Abends gibt, dann ist es Vincent Glanders Conférencier. Ein sprachentalentierter Clown, ein Provokateur und Charmeur, changierend zwischen Verletzlichkeit und Zynismus: Glander gelingt es, diese Schlüsselfigur als das zu zeigen, was sie ist: ein Seismograph der Zeit, ein Spiegel gesellschaftlicher Abgründe. Er ist weniger Figur als Projektion, weniger Mensch als Prinzip. In seinem Spiel verdichtet sich alles: Lust und Ekel, Rausch und Grauen, die Gleichzeitigkeit von Lebenshunger und Todesahnung.

Hier zahlt sich Guths Opernhintergrund aus. Der Conférencier wird behandelt wie eine Tenor-Partie in einer zeitgenössischen Oper: fragmentiert, vieldeutig, nie ganz greifbar. Glander nutzt diese Freiheit virtuos und schafft Momente von verstörender Intensität: etwa wenn er zwischen Englisch und Deutsch wechselt, Charaktere des Stücks widerspiegelt oder gar imitiert, wenn er das Publikum direkt adressiert, wenn er plötzlich verstummt und die Stille wirken lässt.

Doch genau hier zeigt sich die zentrale Schwäche der Inszenierung: das auffällige Desinteresse an der musikalischen Ausarbeitung. Es irritiert, dass ein Regisseur mit Guths operatischer Erfahrung dem Gesang seiner Darsteller offenbar keine größere Priorität eingeräumt hat. Die Folgen sind unüberhörbar. Vassilissa Reznikoff überzeugt als Sally Bowles schauspielerisch mit starker Präsenz und Ausdruck, stimmlich jedoch bleibt ihre Leistung deutlich hinter dem zurück, was man in einem Musical erwarten darf.

Im 1972er Film von Bob Fosse zögerten die Macher zunächst, Liza Minnelli zu besetzen, weil sie, so die Befürchtung, zu gut sei für ein drittklassiges Cabaret. Minnellis Sally sollte eine mittelmäßige Sängerin sein, keine Ausnahmeerscheinung. Doch zwischen Mittelmaß und wirklichem Hörgenuss liegt ein weiter Abstand. Reznikoff entwickelt in ihrer Sprechstimme eine Mischung aus Betty Boop, Marilyn Monroe und Blanche DuBois – letztere besonders in den Momenten verzweifelter Selbsttäuschung, wenn Sally ihre Realitätsflucht als Lebenskunst verkauft. Man denkt unwillkürlich an Blanches berühmten Satz: I have always depended on the kindness of strangers, denn auch Sally ist eine Frau, die von der Gunst anderer lebt, die ihre Verletzlichkeit hinter Glamour verbirgt, die letztlich scheitern muss.

Guths Umgang mit den Songs ist symptomatisch: Sie werden lieblos behandelt, einige komplett gestrichen. Don’t Tell Mama – ein Lied, das Sally Bowles traditionell einführt und ihre Figur etabliert – fällt dem Rotstift zum Opfer. Andere werden als Rezitative gesprochen, was zu seltsam unentschiedenen Momenten führt. Der Wechsel zwischen Englisch und Deutsch in den Liedern wirkt unmotiviert und irritierend. Man gewinnt den Eindruck, Guth wolle den Songs ausweichen, als wären sie lästige Pflichtübungen.

Stattdessen legt er den Fokus eindeutig auf den Text. Passagen aus Christopher Isherwoods I Am a Camera – der literarischen Vorlage, lange bevor John Kander und Fred Ebb daraus ein Musical machten – finden den Weg in die Inszenierung. Das ist interessant, wirft aber die Frage auf: Wäre das Theaterstück nicht die konsequentere Wahl gewesen? Warum überhaupt Cabaret, wenn die musikalische Dimension derart vernachlässigt wird?

Die Antwort liegt vermutlich in Guths Faszination für jenen Moment, in dem Realität in Musik kippt. Doch dieser Moment will nicht recht gelingen, weil die musikalische Ausführung dem konzeptionellen Anspruch nicht standhält.

Der Beginn der Inszenierung ist zögerlich, fast langsam und elegisch erzählt. Goldbergs alter Cliff braucht viel Zeit für seine Erinnerungsarbeit: zu viel Zeit. Wenn dann Thomas Hauser als junger Cliff erscheint, bleibt er merkwürdig blass und konturlos. Es ist, als wisse die Regie nicht recht, wohin mit dieser Figur. Cliff ist bei Isherwood und in den verschiedenen Adaptionen immer eine problematische Rolle: der passive Beobachter, der Chronist ohne Handlungsmacht, der letztlich flieht, statt sich zu stellen.

Guth versucht, aus dieser Passivität eine Qualität zu machen, indem er sie als Struktur der gesamten Inszenierung etabliert: Alles ist Erinnerung, alles bereits geschehen, unabänderlich. Doch das nimmt der Geschichte ihre Dringlichkeit. Wenn wir von Anfang an wissen, dass dies die Perspektive eines alten Mannes auf seine Vergangenheit ist, fehlt die Spannung, fehlt die Möglichkeit der Veränderung, fehlt paradoxerweise die Gegenwart.

Die stärksten Momente des Abends gehören Cathrin Störmer und Robert Dölle als Fräulein Schneider und Herr Schultz. Hier gelingt Guth, was er für Sally und Cliff nicht schafft: ein echtes Kammerspiel, eine intime Begegnung zweier Menschen, die zwischen Hoffnung und Resignation oszillieren. Dölle spielt Schultz mit der Zartheit eines Magiers: etwa in den Szenen, in der er Obst hervorzaubert, eine Geste der Hoffnung in dunkler Zeit. Störmer gibt Fräulein Schneider nicht als moralisches Versagen, sondern als das, was sie ist: ein Mensch, der überleben will, der Angst hat, der sich anpasst, nicht aus Überzeugung, sondern aus existenzieller Not.

Intensiv ist jener Augenblick, in dem das Saallicht angeht während What Would You Do? und Störmer das Publikum direkt anspricht: Sie sitzen da alle so bequem! Es ist ein Moment der Konfrontation, der Unbequemlichkeit, der das Theater als moralische Anstalt im Sinne Brechts wiederaufleben lässt. Plötzlich geht es nicht mehr um historische Reflexion, sondern um uns, hier, heute. Was würden wir tun? Wann beginnt Komplizenschaft? Wo verläuft die Grenze zwischen Selbsterhaltung und Kollaboration?

Dieses Kammerspiel hätte man sich auch für Sally und Cliff gewünscht. Stattdessen scheint die Regie mit beiden nicht recht zu wissen, wohin sie gehören: im Raum der Erinnerung und auf der Bühne.

Im zweiten Akt ist das Bühnenbild komplett demontiert. Die Drehbühne kommt zum Einsatz und zeigt das Hotelzimmer nur noch in Fragmenten. Die Figuren geistern wie in einem Fiebertraum umher, die Strukturen lösen sich auf. Diese Dramaturgie der Auflösung erinnert an Strindbergs Traumspiele, an die expressionistische Stationendramatik, aber auch an zeitgenössische Arbeiten wie Katie Mitchells Fräulein Julie, wo die Bühne zum Bewusstseinsraum wird, oder an Simon Stones Adaptionen, die Realität und Erinnerung ineinander blenden lassen.

Guth versucht hier, die innere Zerrüttung der Figuren, den Zusammenbruch der Gesellschaft in eine formale Sprache zu übersetzen. Die Bilder folgen einer Traumlogik, die nicht immer nachvollziehbar ist. Manches wirkt wie der Versuch, dem Münchner Publikum zu erklären, wie brutal und vulgär die Berliner Zwanziger- und Dreißigerjahre tatsächlich waren – eine Geste, die etwas Belehrendes hat.

Vincent zur Linden als Ernst Ludwig ist diabolisch, eine Verkörperung des Bösen, das sich als Freund tarnt. Myriam Schröder als Fräulein Kost bringt eine derbe Erdung in diese zunehmend surreale Welt. Doch auch im zweiten Teil bleibt die zentrale Schwäche bestehen: die musikalische Unzulänglichkeit, die verhindert, dass die Songs ihre volle Wirkung entfalten können.

Es gibt etwas Rührendes in dem Versuch, die Münchner Schickeria in die Berliner Unterwelt zu versetzen. Die Vermessenheit dieses Unterfangens ist offensichtlich: München ist nicht Berlin, das Residenztheater nicht das Kit Kat Club, die gepflegte Theateratmosphäre nicht der Rausch und die Verrohung jener Jahre. Guth weiß das natürlich. Seine Inszenierung will die Wirklichkeit nicht nachahmen, sondern über sie nachdenken. Er zeigt nicht die Dreißigerjahre, sondern die Erinnerung an sie – aus der sicheren Distanz eines amerikanischen Hotelzimmers, aus der Perspektive eines Überlebenden.

Doch gerade diese Distanz ist problematisch. Cabaret lebt von der Verführungskraft der Gegenwart, vom Rausch, der das Denken aussetzt. Wenn alles bereits Vergangenheit ist, fehlt diese vitale Energie. Die Inszenierung bleibt daher stets kühl, ästhetisch kontrolliert: schön anzusehen, aber ohne den Schmerz, der unter der Oberfläche brennen müsste.

Claus Guths Cabaret ist eine Inszenierung voller starker Bilder, kluger Konzepte und einzelner herausragender Momente, doch sie scheitert als Ganzes. Das Bühnenbild ist grandios, Glanders Conférencier ein Triumph, das Spiel von Störmer und Dölle berührend. Doch die musikalische Dimension, die für ein Musical so elementar wichtig ist, wird sträflich vernachlässigt.

Man fragt sich, ob Guth – trotz aller Beteuerungen im Programmheft -nicht doch ein heimlicher Verächter des Musicals ist, ein Opernregisseur, der die Form nicht wirklich respektiert. Seine Stärke liegt im Psychologischen, im Subtilen, im Moment des Wendepunkts. Doch Cabaret verlangt mehr: Es verlangt Entertainment und Abgrund zugleich, Glamour und Grauen, Gesang, der trägt und berührt.

So bleibt eine noble Fehlkalkulation: eine Inszenierung, die in Teilen fasziniert und verstört, die aber letztlich nicht entscheiden kann, was sie sein will: Theater, Oper oder Musical. Oder vielleicht ist genau das Guths Absicht: das Genre selbst infrage zu stellen, seine Konventionen zu brechen. Doch der Preis dafür ist hoch. Am Ende sitzt man da – bequem, wie Fräulein Schneider sagt – und fragt sich: Was hätte sein können, wenn dieser Regisseur die Musik geliebt hätte wie den Text, die Songs wie die Bilder, die Performer wie die Konzepte?

Die Frage bleibt unbeantwortet. Wie so vieles in dieser Inszenierung.

Review:

EINE WEIHNACHTS-GESCHICHTE

Meistersingerhalle Nürnberg

von Marcel Eckerlein-Konrath

Charles Dickens veröffentlichte A Christmas Carol 1843 in einer Zeit großer sozialer Ungleichheit im viktorianischen England. Die Geschichte des geizigen Ebenezer Scrooge, der in einer einzigen Weihnachtsnacht durch die Begegnung mit drei Geistern eine radikale Wandlung durchlebt, wurde zu einem der meistadaptierten Werke der Weltliteratur. Dickens schuf nicht nur eine moralische Erzählung über Erlösung und Nächstenliebe, sondern prägte maßgeblich unser modernes Verständnis von Weihnachten als Fest der Familie und Mitmenschlichkeit. Die Geschichte lebt von der extremen Wandlung ihrer Hauptfigur; vom eiskalten Misanthropen zum warmherzigen Wohltäter. Gerade dieser Kontrast macht die Erzählung so wirkungsvoll.

Beginnen wir mit dem Positiven: Das Bühnenbild (Christoph Weyers) ist durchaus ansehnlich und liebevoll gestaltet. Die Projektionen von Michael Balgavy funktionieren sehr gut und schaffen viele schöne atmosphärische Momente, die der Geschichte visuell gerecht werden. Hier zeigt sich handwerkliches Können, das man sich auch für andere Aspekte der Produktion gewünscht hätte.

Michael Schanze und Christian Berg standen vor der Herausforderung, eine musikalische Sprache für diesen Klassiker zu finden. Ihre Lösung: Eine Mischung aus bekannten Weihnachtsmelodien mit neuen Texten, kombiniert mit Originalkompositionen. Die Idee, an Vertrautes anzuknüpfen, ist nachvollziehbar. Doch die Ausführung bleibt viel zu blass und schwammig. Die Musik plätschert ereignisarm dahin, ohne prägnante Melodien zu entwickeln, die im Gedächtnis bleiben. Es ist Musik, die weder berührt, noch mitreißt. Es stellt sich die Frage, ob die Furcht vor markanten Momenten das Werk zu harmlos gemacht hat, sodass es weder für Kinder noch für Erwachsene wirklich greifbar ist.

Uwe Kröger steht vor der schwierigen Aufgabe, eine der ikonischsten Figuren der Weltliteratur zu verkörpern. Sein Scrooge wirft Fragen auf. Regisseur Christoph Weyers hat sich offenbar für eine versöhnlichere, weniger garstige Version der Figur entschieden. Man kann darüber diskutieren, ob dies der Geschichte guttut, denn schließlich lebt Dickens’ Erzählung gerade von der dramatischen Wandlung eines wirklich abscheulichen Menschen. Ein bereits zu Beginn halbwegs sympathischer Scrooge nimmt der Geschichte ihre Wucht. Hinzu kommt, dass Krögers stimmliche Gestaltung, weder gesanglich noch mit der aufgesetzten tiefen Sprechstimme, nicht recht überzeugen mag. Sein geröcheltes Humbug will nicht bedrohlich klingen, sondern wirkt eher kraftlos. Man hätte sich gewünscht, dass hier entweder eine klarere Regieentscheidung getroffen oder dem Darsteller mehr Freiheit gelassen worden wäre, die Figur facettenreicher zu gestalten.

Besonders rätselhaft erscheint der zweite Akt. Die Grundgeschichte von Dickens wurde erkennbar familienfreundlicher aufbereitet, was eine nachvollziehbare Entscheidung ist, wenn man ein breites Publikum erreichen möchte. Doch dann führt das Buch von Christian Berg tanzende Schneemänner, eine sprechende Tür mit bayrischem Dialekt und eine Lampe in schwarzem Domina-Look ein, der eher irritiert als inspiriert (Costume Supervisor: Pia Knöll & Harald Krestel). Man möchte den Verantwortlichen zurufen: Warum? Diese Figuren wirken wie Lückenfüller, die das Stück künstlich strecken sollen, ohne dramaturgisch zu funktionieren. Sie sind weder komisch noch spannend, sondern einfach nur da. Es bleibt unklar, welche Gedanken dahinterstanden und warum in den Proben niemand kritisch nachfragte.

Hier offenbart sich ein grundsätzliches Problem der Inszenierung: Sie scheint nicht zu wissen, für wen sie eigentlich gedacht ist. Momente wie Scrooges Konfrontation mit dem eigenen Grab samt Totenkopf sind für jüngere Kinder zu gruselig und beängstigend. Gleichzeitig fehlt der Inszenierung die psychologische Tiefe und dramatische Kraft, um erwachsene Zuschauer wirklich zu fesseln. Krögers zahmes Humbug Geröchel ist dafür symptomatisch. Das Ergebnis ist eine Produktion, die zwischen allen Stühlen sitzt: zu düster für die ganz Kleinen, zu harmlos für Erwachsene, und für Kinder im mittleren Alter fehlt es an Schwung und Energie.

Es wäre unfair, die Leistungen des Ensembles nicht zu würdigen. Gerald Michel überzeugt als Jacob Marley, und Paulina Wojtowicz zeigt als erster Geist stimmgewaltig, was möglich wäre, wenn das Gesamtkonzept stimmiger wäre. Man merkt den Darstellern an, dass sie sich redlich bemühen, aus dem vorliegenden Material das Beste herauszuholen. Das verdient Respekt, auch wenn die strukturellen Probleme der Inszenierung dadurch nicht zu beheben sind.