Review: GHOST

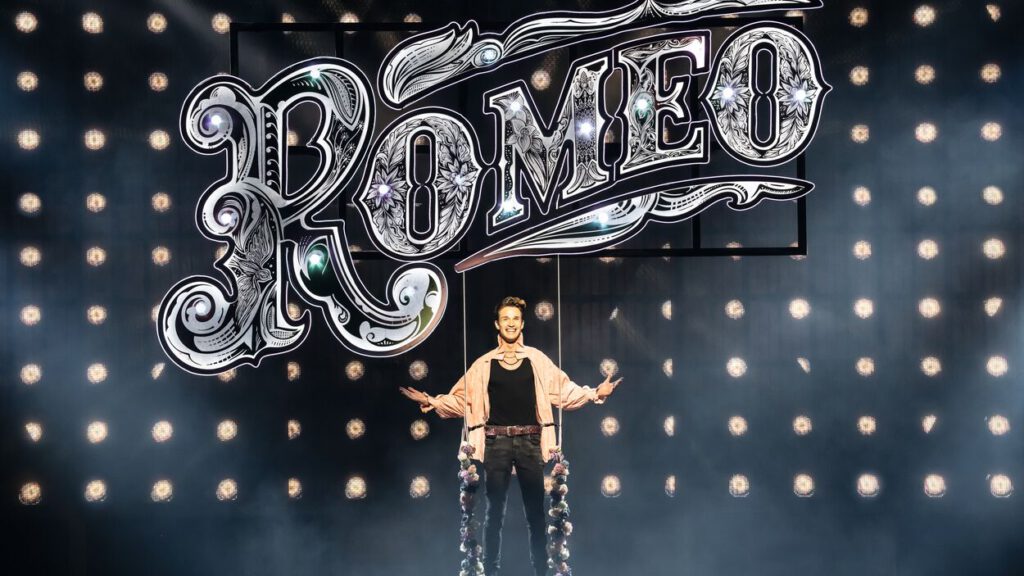

DAS MUSICAL

Tournee 2025 – Nürnberg

von Marcel Eckerlein-Konrath

Wenn die ersten Töne von Unchained Melody erklingen, ist sie sofort wieder da – die Erinnerung an jene legendäre Töpferszene aus dem Film von 1990, die sich ins kollektive Gedächtnis einer ganzen Generation eingebrannt hat. Patrick Swayze und Demi Moore schufen damals einen der ikonischsten Momente der Filmgeschichte, und es ist diese emotionale Fallhöhe, an der sich jede Bühnenumsetzung messen lassen muss.

Die Transformation von Ghost zum Musical war ein ambitionierter Schritt, der zunächst 2011 in Manchester seine Premiere feierte, bevor die Produktion nach London ins Piccadilly Theatre zog. Der Broadway folgte 2012, und auch im deutschsprachigen Raum etablierte sich das Stück: Linz bot eine eigenständige Inszenierung, während das Theater des Westens in Berlin mit Willemijn Verkaik und Alxander Klaws eine weitere hochkarätige Produktion auf die Beine stellte. Seitdem ist Ghost durch diverse Tourneen in Europa wahrhaft herumgekommen – ein Stück, das seine Fans gefunden hat und das Publikum immer wieder aufs Neue berühren möchte.

Die aktuelle Tourneeproduktion von ShowSlot, die unter anderem in der Nürnberger Kia Arena gastiert, steht vor einer besonderen Herausforderung: Die Arena ist mit ihrer Weitläufigkeit und funktionalen Architektur nicht für die intime Atmosphäre geschaffen, die ein Musical wie Ghost eigentlich verlangt. Die sterile Umgebung eines Veranstaltungsorts, der normalerweise für Sportevents und Großkonzerte konzipiert ist, kann jene theatrale Nähe nur bedingt herstellen, die für eine Liebesgeschichte zwischen Leben und Tod so essenziell wäre. Die Dimension des Raumes schluckt bisweilen die emotionale Unmittelbarkeit – hier fehlt schlicht die behagliche Wärme eines klassischen Theatersaals.

Was die Produktion an atmosphärischer Intimität einbüßt, versucht sie durch technische Raffinesse wettzumachen und das mit beachtlichem Erfolg. Die Projektionen (Video Design: Girgory Shkylar) sind intelligent konzipiert und ermöglichen fließende Übergänge zwischen den Welten der Lebenden und der Toten. Wände werden transparent, Räume transformieren sich nahtlos, und Sams Geisterhaftigkeit wird visuell überzeugend umgesetzt. Diese technische Cleverness ist das Rückgrat der Inszenierung und beweist, dass auch unter den erschwerten Bedingungen einer Arenabespielung visuell überzeugendes Theater möglich ist.

Besonders hervorzuheben ist das Engagement des Ensembles, das mit sichtbarer Spielfreude und Energie bei der Sache ist. Sandro Wenzing gibt als Willie Lopez eine physisch präsente Performance, während Ulrich Talle als Krankenhausgeist und Sophie Alter als U-Bahngeist atmosphärische Akzente setzen. Annika Böbel (Clara), Aminata Ndaw (Louise), Simon Tofft (Beidermann) und Silja Teerling (Mrs. Santiago) bevölkern glaubwürdig die New Yorker Szenerie und wechseln routiniert zwischen verschiedenen Rollen. Luisa Meloni, Melissa Laurenzia Peters, Nolle De Kock und Philip Rakoczy komplettieren das Ensemble und schaffen so ein lebendiges Tableau der pulsierenden Metropole.

Hier offenbart sich jedoch eine der größten Schwächen der Musicalisierung: Die von Dave Stewart und Glen Ballard komponierten Songs schaffen es leider nicht, sich nachhaltig einzuprägen. Anders als bei den großen Musical-Klassikern, bei denen man summend das Theater verlässt, bleibt hier wenig haften. Die Ausnahme bildet naturgemäß Unchained Melody, jener Song von The Righteous Brothers, der bereits den Film prägte und mehrfach zitiert wird. Doch gerade hier zeigt sich ein dramaturgisches Problem: Die berühmte Töpferszene, auf die das Publikum regelrecht wartet, wirkt überraschend knapp bemessen und endet fast abrupt, bevor sie ihre volle emotionale Wirkung entfalten kann. Man wünscht sich, die Inszenierung von Manuel Schmitt hätte diesem ikonischen Moment mehr Raum gegeben.

Lina Kropf überzeugt als Molly Jensen mit einer klaren, ausdrucksvollen Stimme, die den Gefühlslagen ihrer Figur gerecht wird – stimmlich eine sichere Bank. Im schauspielerischen Bereich besteht im gesamten Cast allerdings noch Entwicklungspotenzial, insbesondere was die feine Ausarbeitung emotionaler Momente betrifft.

Robin Reitsma zeigt als Sam Wheat eine differenzierte, wenn auch eher kühle, zurückhaltende Interpretation. Die emotionale Intensität bleibt an manchen Stellen verhalten, wodurch die Verbindung zur Figur etwas schwächer ausfällt. Möglicherweise spiegelt diese Distanz jedoch bewusst Sams Zustand zwischen Leben und Tod wider: eine interessante, aber nicht immer mitreißende Lesart der Rolle.

Als Carl Bruner verkörpert Lucas Baier einen Antagonisten, der durch seine Zwiespältigkeit zwischen Loyalität und Verrat überzeugt. Er transportiert diese Spannung durch feine, nuancierte Momente und beeindruckt sowohl stimmlich als auch darstellerisch.

UZOH als Oda Mae Brown steht vor einer besonderen Herausforderung: Whoopi Goldbergs oscarprämierte, perfekt getimte Performance aus dem Film hat diese Rolle für immer definiert. UZOH ist merklich jünger als Goldberg damals und bringt entsprechend eine andere Energie mit. Das Comic-Timing, das bei dieser Rolle so entscheidend ist, sitzt nicht immer punktgenau, aber mit mehr Gelegenheit, in die Rolle hineinzuwachsen, und der Entwicklung eines eigenen Zugangs jenseits des Filmschattens, dürfte sich hier noch einiges entwickeln.

Ghost – Das Musical auf Tournee ist eine technisch versierte Produktion mit einem engagierten Ensemble, das unter den speziellen Bedingungen einer Arena-Tournee Beachtliches leistet. Die visuellen Lösungen sind clever (Licht Design: Michael Grundner), die Projektionen ermöglichen eine flüssige Erzählweise. Was der Inszenierung fehlt, ist einerseits der intime Rahmen eines echten Theaters und andererseits eine Partitur, die sich tiefer einprägt. Wer den Film liebt und die Geschichte von Sam und Molly auf der Bühne erleben möchte, wird dennoch unterhalten – sollte aber vielleicht nicht mit allzu großen Erwartungen an die musikalische Memorabilität herangehen. Es ist solides Musical-Handwerk, das seine Geschichte erzählt, ohne jedoch zu den Sternstunden des Genres zu gehören.

Review: GYPSY

Oper Halle

von Marcel Eckerlein Konrath

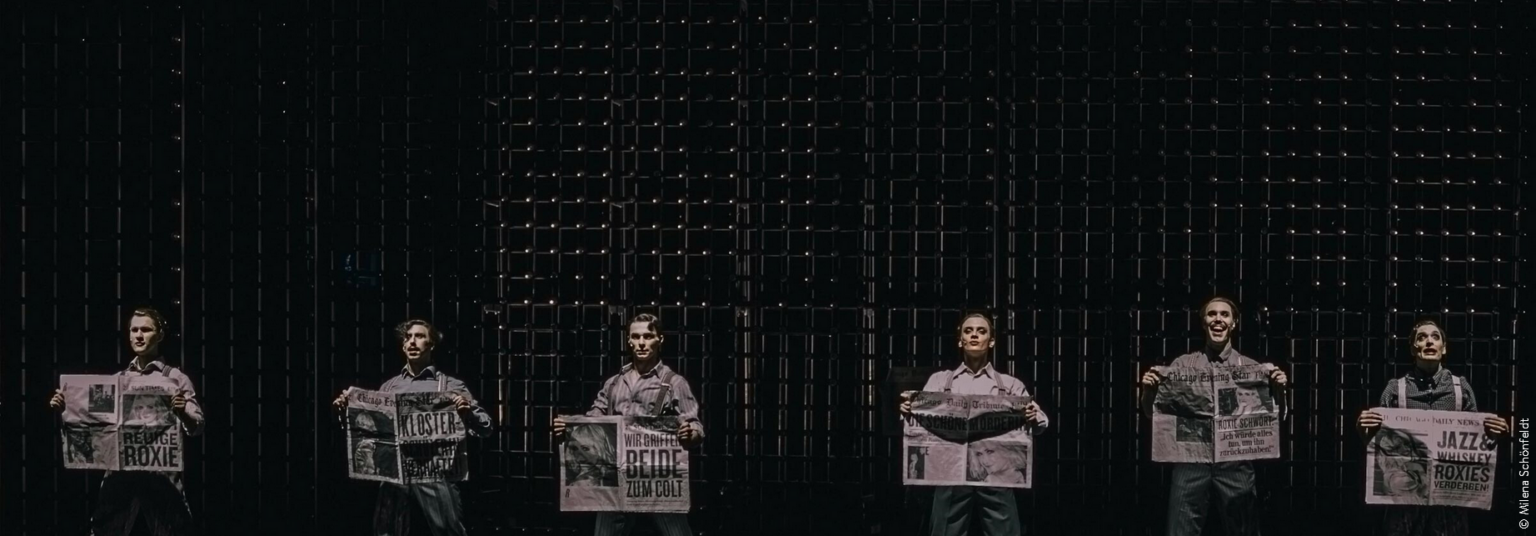

Es ist ein mutiger und lobenswerter Schritt der Oper Halle, Arthur Laurents und Jules Stynes Gypsy aus der – zumindest hierzulande – unverdient tiefen Versenkung zu holen. Dieses Musical über die ultimative Stage Mother Rose mit den Original Texten von Stephen Sondheim, die ihre Töchter June und Louise gnadenlos ins Rampenlicht prügelt, gehört zum Kanon des amerikanischen Musiktheaters. Dass es in Deutschland so selten zu sehen ist, mag auch daran liegen, dass die Titelrolle eine Herausforderung darstellt, die nur wenige zu meistern vermögen.

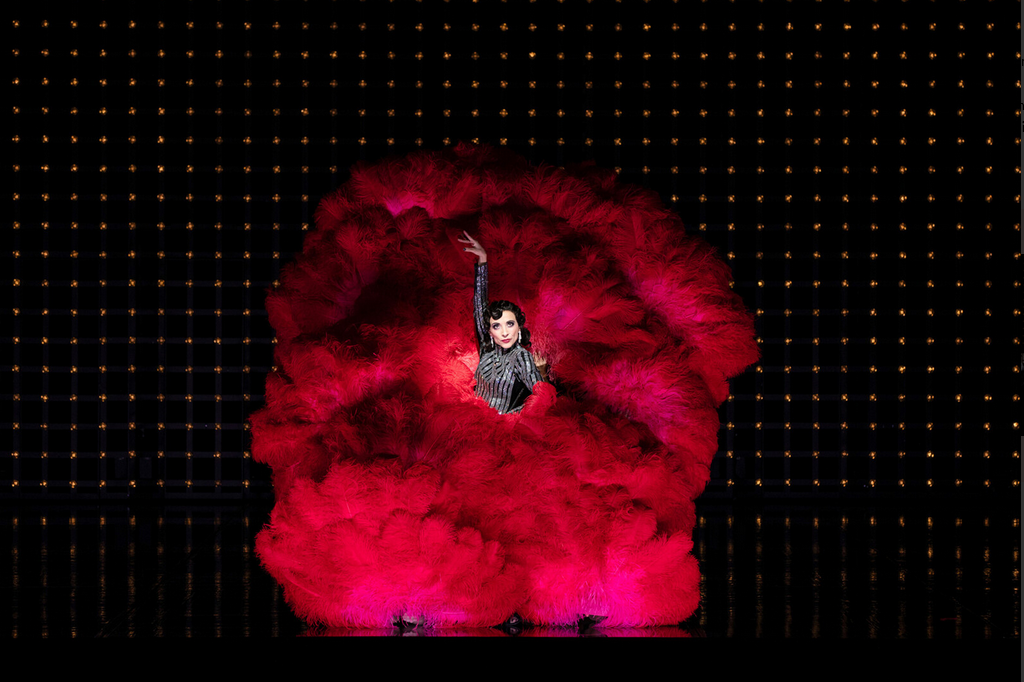

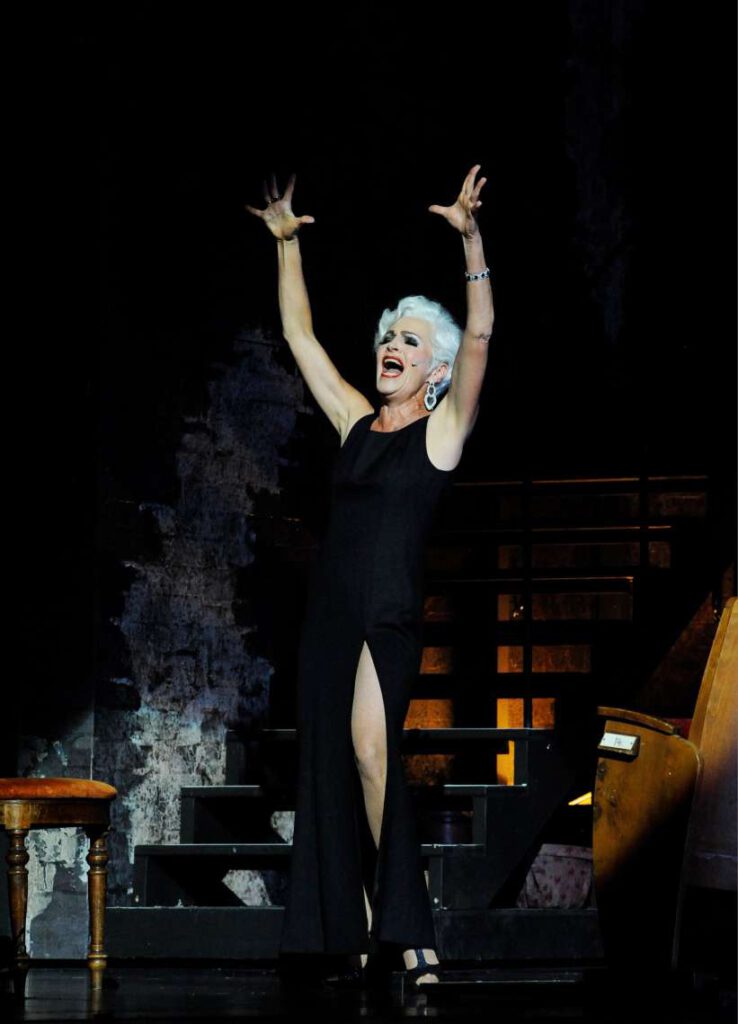

Brigitte Oelke wagt sich an diese Mammutaufgabe – und muss sich dabei am Vermächtnis von Legenden wie Ethel Merman, Angela Lansbury, Bernadette Peters und Patti LuPone messen lassen. Keine leichte Bürde. Schon in der legendären Ouvertüre setzt Regisseurin Louisa Proske ein kluges Signal: Der Vorhang öffnet sich kurz, und dort steht Oelke als Rose gefangen in bewegenden Lichtbahnen, eine Vorschau auf den finalen Nervenzusammenbruch in Rose’s Turn. Diese eine, erschütternde Nummer, in der Rose ihr ganzes verfehltes Leben in acht Minuten dekonstruiert, gehört zu den schwierigsten Partien des weiblichen Musical-Repertoires.

Rose ist keine eindimensionale Monster-Mutter. Sie ist getrieben von unerfüllten Träumen (Du wirst gebettet auf Rosen), von narzisstischer Liebe zu ihren Kindern und zugleich völliger Blindheit für deren eigene Bedürfnisse (Du kommst ja doch nicht los von mir). Sie ist manipulativ und verletzlich, rücksichtslos und verzweifelt, eine Frau, die in ihrer Obsession tragisch-grandios scheitert. Es ist diese Vielschichtigkeit, die die Rolle so außergewöhnlich macht: Rose muss Vitalität, Härte, Charme und am Ende zerreißende Verletzlichkeit verkörpern – und das fast ohne Pause, denn sie ist praktisch durchgehend auf der Bühne.

Brigitte Oelke gibt ihr Bestes und tut das mit erkennbarem Engagement und Eifer.. Sie singt gut, spielt mit Verve und schenkt der Produktion ihre ganze Energie. Und doch fehlt jener letzte Funke, der aus einer guten Leistung eine unvergessliche macht. Es sind Nuancen: ein gewisses Mehr an innerer Zerrissenheit, an dunkler Obsession, an gefährlichem Charisma hätte Oelkes Rose noch dreidimensionaler, noch beunruhigender werden lassen. Die Rolle verlangt nicht nur technisches Können, sondern eine fast selbstzerstörerische Hingabe – und genau hier bleibt man als Zuschauer ein wenig auf Distanz.

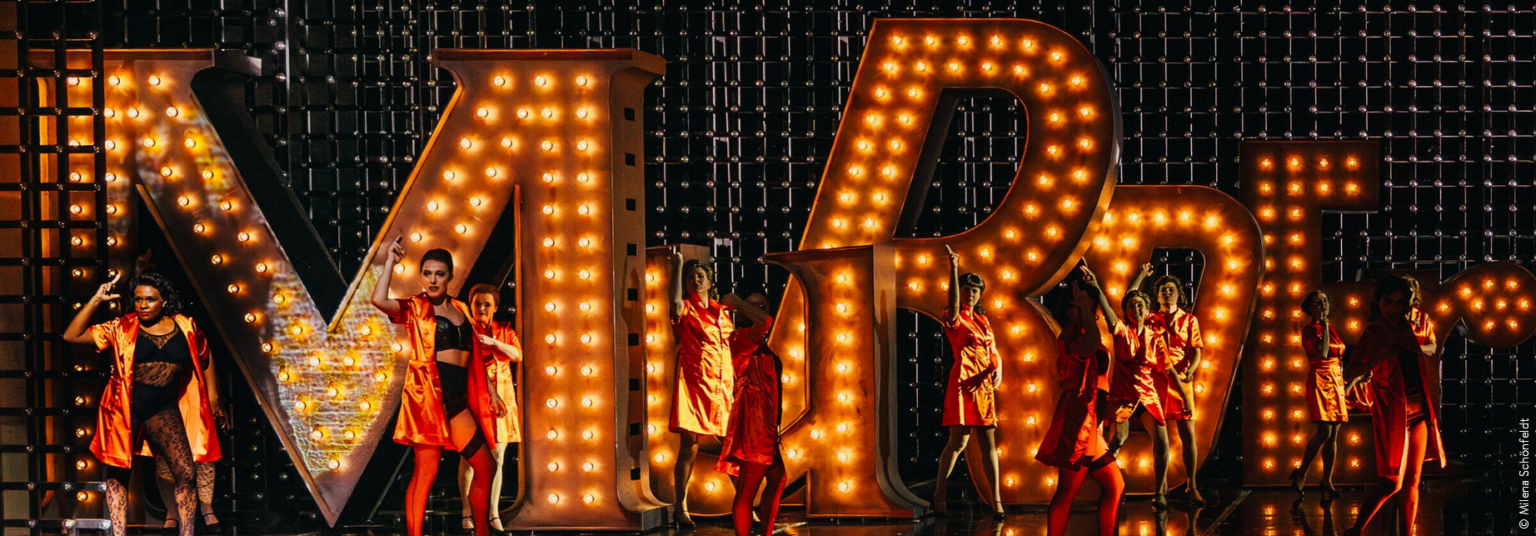

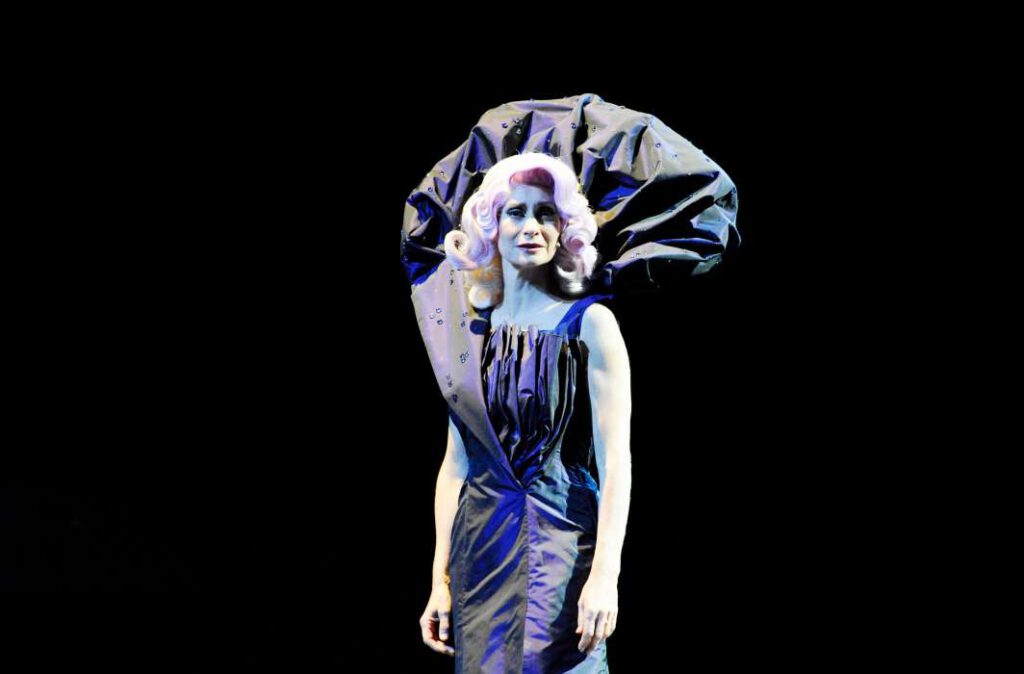

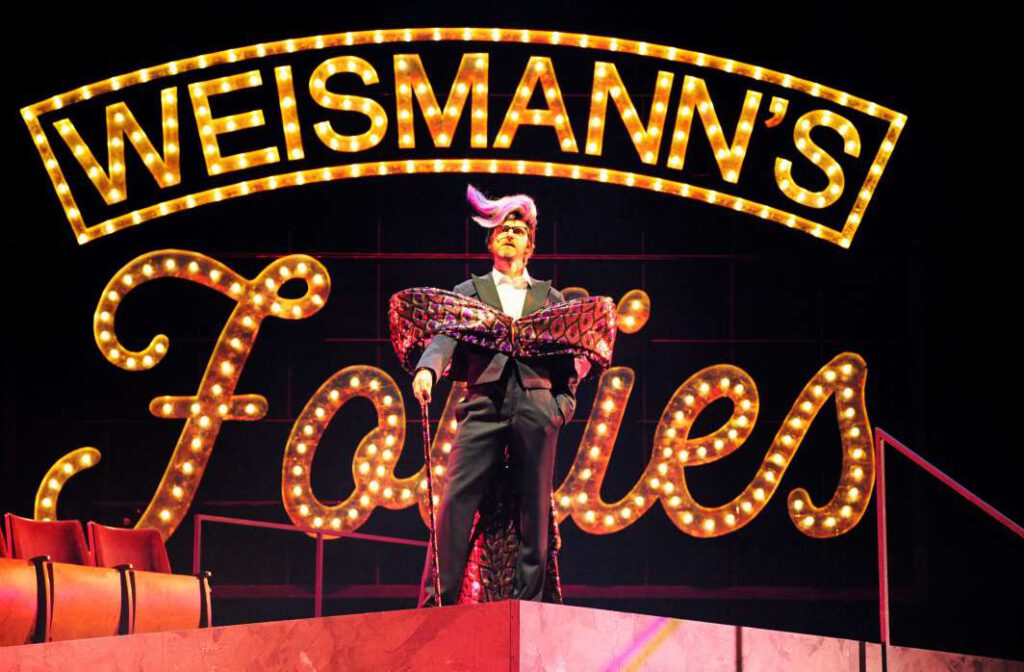

Umso erfreulicher, dass die Produktion insgesamt überzeugt. Was das Ensemble der Oper Halle unter der Regie von Louisa Proske hier auf die Bühne bringt, verdient Respekt – zumal Stadttheater heute mit knappen Mitteln wirtschaften müssen. Dies hier ist keine Sparversion, sondern eine ambitionierte, liebevoll ausgestattete Inszenierung. Darko Petrovic hat Bühne und Kostüme geschaffen, die den Glamour und die Tristesse der Vaudeville-Welt gleichermaßen einfangen. Marie-Christin Zeissets Choreografie verleiht den Show-Nummern den nötigen Schwung.

Eine echte Entdeckung ist Laura Magdalena Goblirsch als Louise, die sich zur legendären Stripperin Gypsy Rose Lee entwickelt. Goblirsch verkörpert die anfangs schüchterne, übersehene Tochter mit berührender Authentizität und wächst im zweiten Akt über sich hinaus (Lasst euch unterhalten). Charlotte Vogel gibt eine solide June, während Fabio Kopf als Tulsa tänzerisch glänzt – seine Nummer Nur das Mädchen fehlt dazu überzeugt auf ganzer Linie.

Gerd Vogel als Herbie, Roses langjähriger Verlobter und Agent, verkörpert den gutmütigen Verlierer mit sympathischer Präsenz und starkem Bariton, und auch die Nebenrollen sind durchweg gut besetzt: Tessie Tura/ Miss Cratchitt wird von Susanne Jansen gewitzt interpretiert. Das Ensemble, darunter Patric Seibert, Jonas Schütte, Robert Sellier und Julia Preußler liefert insgesamt ein starkes, lebendiges Bild des Showgeschäfts.

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt – und das ist kein spezifisches Hallenser Phänomen: In Deutschland gibt es noch vergleichsweise wenige Kinder, die gleichzeitig singen, tanzen und schauspielern können. Isabella Mojzis und Aurelia Bucher in den Rollen von Baby June und Baby Louise zeigen jedoch viel Engagement. Der Unterschied zu den Profis auf dem Broadway ist spürbar, mindert aber keineswegs den Charme und die Energie, die sie auf die Bühne bringen.

Yonatan Cohen führt die Staatskapelle Halle mit großer Präzision und Einfühlungsvermögen durch Jules Stynes’ mitreißende Partitur. Unter seiner Leitung gelingt es dem Orchester, die rhythmischen Feinheiten, dynamischen Kontraste und die farbenreiche Instrumentation klar herauszuarbeiten, sodass die Spannung und Lebendigkeit der Musik vom ersten bis zum letzten Ton spürbar wird. Cohens Verständnis für den Charakter jeder Passage sorgt dafür, dass sowohl die melodischen Linien als auch die orchestralen Details in perfekter Balance zur Geltung kommen.

Gypsy in Halle ist vielleicht nicht makellos, aber eine wichtige und aausgesprochen sehenswerte Produktion. Sie erinnert daran, dass dieses Musical mehr ist als ein nostalgischer Blick auf die Vaudeville-Ära – es ist eine zeitlose Geschichte über Ehrgeiz, Scheitern und die Frage, wem die Träume gehören, die wir leben. Dass Brigitte Oelke sich diesem Monster von einer Rolle stellt, verdient Hochachtung. Dass die Oper Halle das Stück überhaupt zeigt, verdient Applaus.

Review: WICKED

Theater Baden bei Wien

von Marcel Eckerlein-Konrath

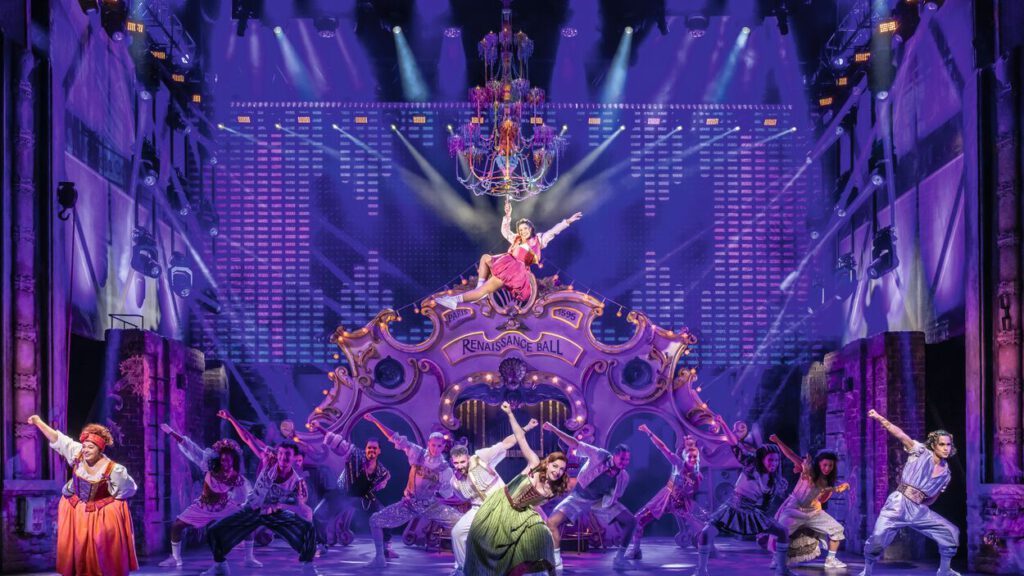

Es ist ein gewagtes Unterfangen: Das populärste Musical des 21. Jahrhunderts, Stephen Schwartz’ Wicked, in die Theatersprache Bertolt Brechts zu übersetzen. Regisseur Andreas Gergen, dessen enge künstlerische Verbindung zum Komponisten längst über eine bloße Werkstreue hinausgeht, hat sich am Theater Baden bei Wien dieser Herkulesaufgabe gestellt – mit einem Ergebnis, das so faszinierend wie widersprüchlich ausfällt.

Die Erfolgsgeschichte von Wicked beginnt 1995 mit Gregory Maguires Roman Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, einer radikalen Neuinterpretation von L. Frank Baums Oz-Universum. Stephen Schwartz, der Komponist von Godspell und Pippin, erkannte sofort das musikalische Potenzial dieser Geschichte zweier ungleicher Freundinnen, die zu Erzfeindinnen werden. 2003 feierte das Musical am Gershwin Theatre am Broadway Premiere und entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Bühnenwerke aller Zeiten. Die Vorgeschichte zum „Zauberer von Oz” entpuppt sich dabei als weit mehr als nur ein Prequel: Es ist eine vielschichtige politische Parabel über Machtverhältnisse, moralische Entscheidungen und die Frage, wie leicht sich Wahrheit manipulieren lässt. Im Zentrum stehen zwei junge Frauen mit entgegengesetzten gesellschaftlichen Startpunkten: die idealistische, unangepasste Elphaba mit ihrer grünen Haut, und die beliebte, ehrgeizige Glinda.

Das Theater Baden bei Wien, ehrwürdiges Stadttheater mit einer Geschichte, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, bietet eine überraschende Heimat für dieses Broadway-Spektakel. Hier, wo einst Mozart und Beethoven ein und aus gingen, schlägt Andreas Gergen eine Brücke zwischen kommerziellem Musiktheater und intellektuellem Regietheater – ein Spagat, der symptomatisch für die gesamte Inszenierung werden sollte.

Um Gergens Inszenierungsansatz zu verstehen, lohnt ein Blick auf die Grundlagen des epischen Theaters. Bertolt Brecht entwickelte in den 1920er und 1930er Jahren ein radikal neues Theaterkonzept. Statt Katharsis durch emotionale Identifikation suchte Brecht die kritische Distanz. Der berühmte Verfremdungseffekt (V-Effekt) sollte verhindern, dass das Publikum in der Illusion versinkt – durch Songs, die die Handlung unterbrechen, durch sichtbare Bühnentechnik, durch direkte Publikumsansprache, durch die Offenlegung der theatralen Mittel.

Das epische Theater ist im Kern politisches Theater: Es will nicht unterhalten, sondern aufklären; nicht berühren, sondern zum Denken anregen. Die Welt erscheint nicht als unveränderliches Schicksal, sondern als gestaltbar, veränderbar. Der Zuschauer soll nicht fragen „Was fühlt diese Figur?”, sondern „Warum handelt sie so? Könnte sie anders handeln?”

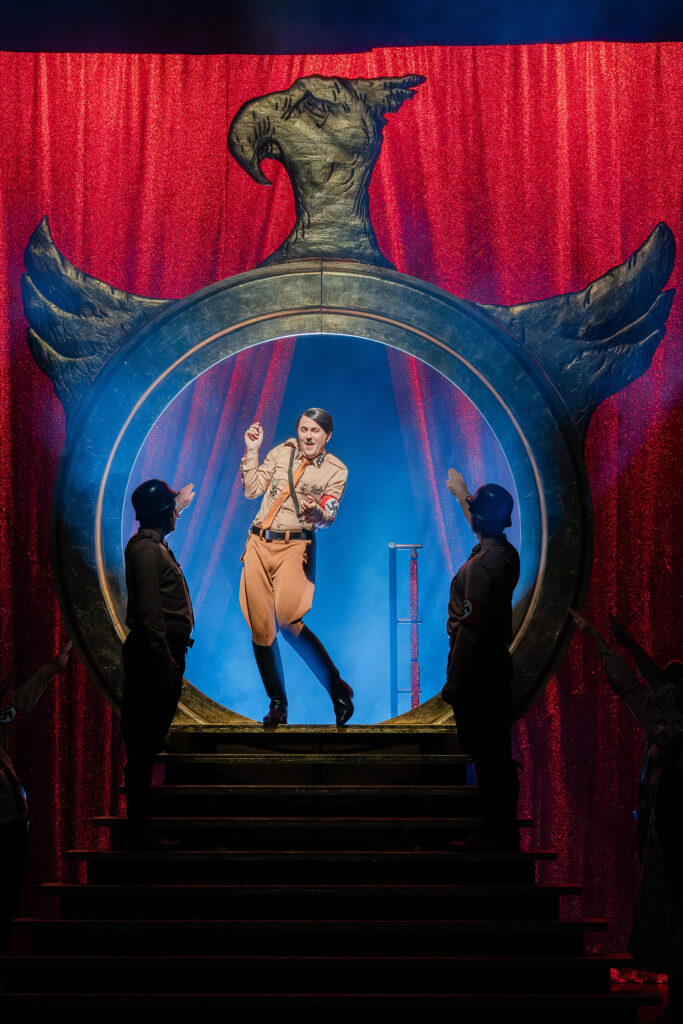

Gergen liest Wicked als deutlichen Kommentar auf politische Entwicklungen – sowohl vergangene als auch aktuelle. Der Zauberer von Oz ist in dieser Deutung kein skurriler Märchenherrscher, sondern ein Sinnbild autoritärer Führungsfiguren, wie sie im Europa der 1930er Jahre aufstiegen. Mit Propaganda, Angst und der Suche nach Sündenböcken gelingt es ihm, Kontrolle auszuüben und eine Gesellschaft gezielt zu spalten.

Mark Seibert verleiht dem Zauberer eine interessante, jüngere Note. Er spielt ihn nicht als alten Scharlatan, sondern als berechnenden Populisten – charmant genug, um seine Verführungskraft nachvollziehbar zu machen. Elphaba steht in diesem Gefüge für all jene, die nicht ins System passen: die Außenseiter, die Fremden, die Nonkonformen. Sie wird zum Opfer einer politisch wie medial gelenkten „Hexenjagd“, mit der das System seine Macht sichert. Ihr Rückzug in den Untergrund ist in Gergens Lesart kein Scheitern, sondern ein Akt von Freiheit und Integrität.

Diese Perspektive verleiht Wicked eine beklemmende Aktualität. Die Mechanismen, die das Stück offenlegt – das Schaffen von Feindbildern, die Erosion demokratischer Werte, die Sehnsucht nach einfachen Wahrheiten – sind keineswegs nur historische Phänomene. In Zeiten zunehmender Polarisierung, globaler Krisen und erstarkender populistischer Bewegungen gewinnt das Musical neue Brisanz. Glinda und Elphaba verkörpern zwei entgegengesetzte Strategien im Umgang mit einem Unrechtssystem: Anpassung oder Widerstand. Glinda arrangiert sich mit der Macht – aus Ehrgeiz, Angst oder Überforderung –, während Elphaba sich verweigert und den hohen Preis dafür zahlt.

Gergen bedient sich dabei der Mittel des epischen Theaters. Seine Inszenierung setzt auf eine offene, poetische und fragmentarische Form. Statt glitzernder Oz-Kulisse entsteht ein Raum, der zum Denken einlädt: Bewegungen erzählen, Choreografie wird zur Sprache. Musik und Tanz folgen diesem Ansatz – das große Spektakel bleibt zwar bestehen, wird aber stets durch einen reflektierten Unterbau gebrochen, der den Effekt nicht zum Selbstzweck werden lässt.

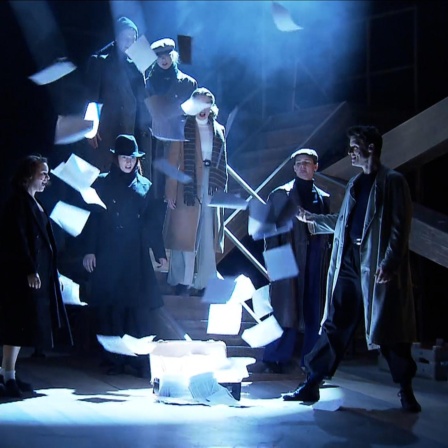

Ein nüchternes Baugerüst (Bühnenbild: Momme Hinrichs) statt Oz-Kitsch, Schauspieler, die Masken tragen, Glinda die nicht per Blase hereinschwebt, sondern auf eine Leiter klettert, Projektionen, die den konstruierten Charakter der Märchenwelt bloßlegen. Die Bühnentechnik bleibt größtenteils sichtbar, Kostümwechsel geschehen vor den Augen des Publikums. Gergen scheint entschlossen, das Musical gegen den Strich zu bürsten, seine politische Dimension schonungslos freizulegen.

Doch hier beginnt das Problem: Gergen folgt dieser Linie nicht konsequent. Immer wieder bricht er seine eigenen Regeln, lässt sich und das Publikum doch in die emotionale Sogwirkung von Schwartz’ Musik hineinfallen. „Frei und schwerelos” wird nicht verfremdet, sondern zelebriert – als die Broadway-Hymne, die sie nun einmal ist. Die Liebesgeschichten zwischen den Figuren werden nicht kritisch dekonstruiert, sondern sentimentalistisch ausgekostet. Die Inszenierung o(s)zilliert zwischen intellektuellem Anspruch und emotionalem Entertainment, ohne sich für eine Seite zu entscheiden.

Hier offenbart sich der fundamentale Unterschied zu den großen Regisseuren des politischen Theaters. Frank Castorf, der legendäre Volksbühnen-Intendant, hätte Wicked wahrscheinlich in einem vierstündigen Exzess völlig dekonstruiert, mit Live-Video, Indiesongs und einer radikalen Gesellschaftskritik, die das Musical als kapitalistisches Produkt selbst zum Thema gemacht hätte. Claus Peymann, der Brecht-Schüler und Handke-Freund, hätte vermutlich auf jegliche Inszenierung verzichtet und das Stück als konzertante Aufführung mit Leseprobe-Charakter präsentiert, um die Worte und die Musik sprechen zu lassen. Thomas Ostermeier, der gegenwärtig präsenteste Vertreter des politischen Regietheaters, hätte die Verfremdung wahrscheinlich subtiler eingesetzt – durch eine radikale Aktualisierung der politischen Bezüge, durch die Einbindung von Videomaterial oder durch eine naturalistische Spielweise, die den Pomp des Musicals ironisch und stilistisch bricht.

Gergen aber will beides: das Musical bewahren und es zugleich kritisch hinterfragen. Das Ergebnis ist eine Hybridinszenierung, die in den besten Momenten faszinierend schillert, in den schwächeren jedoch orientierungslos wirkt. Die Brecht’sche Verfremdung wird zum Stilmittel unter vielen, nicht zum durchgehenden Prinzip. Man könnte von „Verfremdung light” sprechen – genug, um sich als intellektuell zu profilieren, nicht genug, um wirklich zu stören.

Was diese Inszenierung über alle konzeptionellen Ungereimtheiten hinweg rettet, sind zwei herausragende Darstellerinnen. Laura Panzeri als Elphaba ist nichts weniger als eine Offenbarung. Mit einer Stimme, die an Kraft und Ausdrucksvermögen ihresgleichen sucht, macht sie aus der grünen Hexe eine tragische Heldin von shakespeareschem Format. Ihr Frei und schwerelos am Ende des ersten Aktes ist ein Moment reiner theatraler Magie – hier vergisst man alle Theorie und lässt sich einfach mitreißen. Panzeri gelingt das Kunststück, Elphabas Radikalisierung nachvollziehbar zu machen, ohne sie zu rechtfertigen oder zu verklären.

Vanessa Heinz als Glinda steht ihr in nichts nach. Ihre Glinda ist nicht die oberflächliche Blondine des Broadway-Klischees, sondern eine komplexe Figur, die zwischen Selbstinszenierung und Selbstzweifel changiert. Heinz verfügt über eine kristallklare Sopranstimme, die sowohl die komödiantischen als auch die dramatischen Momente der Partie mit scheinbarer Mühelosigkeit bewältigt. Ihr Heißgeliebt ist ein Kabinettstück physischer Komödie, komödiantisch timing-sicher und mit einer stimmlichen Präzision, die Respekt abnötigt.

Die Chemie zwischen den beiden Darstellerinnen ist spürbar und authentisch. Man nimmt ihnen die Freundschaft ab, und gerade deshalb schmerzt der Bruch. In einer Inszenierung, die oft auf Distanz setzt, schaffen Heinz und Panzeri Momente echter emotionaler Verbindung – und erinnern daran, warum dieses Musical Millionen Menschen berührt hat.

Anna Rosa Döller als Nessarose entwickelt eine bemerkenswerte Präsenz, die sich vor allem im zweiten Akt entfaltet. Mit einer schönen, ausdrucksstarken Stimme gibt sie der oft unterschätzten Rolle der Schwester Elphabas überraschende Tiefe und zeigt die tragische Dimension einer Figur, die zwischen Abhängigkeit und Machthunger zerrieben wird.

Beppo Binder liefert als Dr. Dillamond eine solide, einfühlsame Darstellung der Ziegen-Figur, die exemplarisch für die Unterdrückten steht. Jens Emmert als Boq fügt sich unaufdringlich ins Ensemble ein und erfüllt seine Aufgabe mit professioneller Zuverlässigkeit.

Problematisch wird es vor allem bei Timotheus Hollweg als Fiyero. Weder sängerisch noch darstellerisch gelingt es ihm, die Figur mit Leben zu füllen. Der charmante Rebell, der eigentlich Leichtigkeit, Verführungskraft und innere Zerrissenheit zugleich verkörpern sollte, bleibt erschreckend farblos. Hollweg wirkt unsicher in der Darstellung, seine Stimme fehlt es an Strahlkraft und Charakter. Wo Funken überspringen sollten, bleibt Leerlauf. Selbst seine solide tänzerische Leistung kann die Leere dieser Interpretation nicht kaschieren. Für eine so zentrale Rolle ist das schlicht zu wenig.

Maya Hakvoort als Madame Morrible, eigentlich eine Paraderolle für eine erfahrene Darstellerin, bleibt weit unter ihren Möglichkeiten. Vor allem schauspielerisch wirkt die Figur zu glatt, zu eindimensional. Der dämonische Bruch, den die Figur im zweiten Akt vollziehen sollte – von der scheinbar mütterlichen Mentorin zur skrupellosen Handlangerin der Macht –, wird nicht sichtbar. Hier fehlt die Abgründigkeit, die die Rolle dringend bräuchte.

Andreas Gergens Wicked am Theater Baden ist ein ambitioniertes Experiment, das wichtige Fragen aufwirft: Wer entscheidet, was gut und was böse ist? Welche Verantwortung trägt der Einzelne in einem kollektiven Machtgefüge? Und was bedeutet Zivilcourage in einer Welt, die lieber verurteilt als hinterfragt? Die Idee, ein kommerzielles Musical mit den Mitteln des epischen Theaters zu hinterfragen, ist reizvoll und angesichts der politischen Brisanz des Stoffes durchaus legitim. Doch Gergen scheut die letzte Konsequenz. Seine Inszenierung will das Musical nicht wirklich zerstören oder grundlegend neu denken – sie will es nur ein bisschen aufrauen, ihm einen intellektuellen Anstrich geben, dabei aber die Mittel des Musiktheaters nutzen, um zu berühren, zu unterhalten und zum Denken anzuregen. Das Ergebnis ist etwas widersprüchlich: Für Puristen des Musiktheaters zu kopflastig und sperrig, für Anhänger des Regietheaters zu zahm und kompromissbereit. Es ist eine Inszenierung, die mehr verspricht, als sie einlöst – aber gerade in diesem Spannungsfeld auch faszinierende Momente schafft. Dass der Abend dennoch auf beeindruckende Weise funktioniert, liegt am exzellenten Kern des Ensembles, allen voran Laura Panzeri und Vanessa Heinz, die beweisen, dass großes Musiktheater auch in konzeptionell gewagten Inszenierungen möglich ist. Sie sind es, die dem Publikum einen Grund geben, wiederzukommen – und sie erheben diesen Abend trotz aller Ungereimtheiten zu einem denkwürdigen Theatererlebnis.

Am Ende bleibt die Frage: Braucht Wicked eine Brecht’sche Verfremdung? Ist das Musical nicht bereits subversiv genug in seiner Infragestellung von Gut und Böse, in seiner Kritik an Propaganda und Autoritätshörigkeit? Vielleicht ist die ehrlichste Form der Inszenierung diejenige, die sich dem emotionalen Sog des Werkes hingibt, statt ihn intellektuell einzuhegen. Oder vielleicht hätte Gergen noch radikaler sein müssen – ganz Brecht oder gar nicht. So bleibt diese Produktion ein Hybrid, ein Kompromiss: interessant, diskussionswürdig, getragen von zwei außergewöhnlichen Darstellerinnen, aber nicht restlos überzeugend. Ein Theater-Experiment, das zeigt, dass gute Absichten und interessante Ideen nicht automatisch zu großem Theater führen. Aber vielleicht ist auch das eine wichtige Erkenntnis – und im Sinne Brechts durchaus produktiv. Gerade im Märchenhaften liegt die Möglichkeit, komplexe gesellschaftliche Fragen in greifbarer Form zu erzählen und diese Produktion beweist: Das Gespräch darüber hat gerade erst begonnen.

Review: COME FROM AWAY

Deutsches Theater München

von Marcel Eckerlein-Konrath

Was für ein Abend. Was für ein Ensemble. Was für ein Geschenk von einem Musical.

Mit Come From Away ist dem Theater Regensburg unter der kongenialen Regie von Sebastian Ritschel ein bewegendes, zutiefst menschliches Bühnenerlebnis gelungen, das nicht nur berührt sondern mitten ins Herz mit voller Wucht trifft: nicht durch Spektakel, sondern durch Wärme, Tiefe und eine ungewöhnlich große Menschlichkeit. Nun ist die Erfolgsproduktion zu Gast im Deutschen Theater München, und das Publikum dankt es mit stehenden Ovationen und ehrlichen Tränen. Völlig zu Recht.

Das Stück von Irene Sankoff und David Hein basiert auf wahren Ereignissen. Nach den Anschlägen des 11. September 2001 mussten 38 Flugzeuge auf dem kleinen Flughafen von Gander, Neufundland, notlanden. Über 6.500 Menschen aus aller Welt strandeten dort und wurden von den 10.000 Einwohnern mit offenen Armen aufgenommen. Innerhalb von fünf Tagen entstanden Freundschaften, tiefe Verbindungen – und Erfahrungen, die niemand je vergessen sollte.

Ritschel gelingt das Kunststück, diese große, globale Geschichte ganz leise zu erzählen. Ohne Melodramatik, ohne Pathos, dafür aber mit großer Klarheit, Struktur und einem bemerkenswerten Gespür für emotionale Wahrhaftigkeit. Es gibt keine Hauptfiguren, keine Helden im klassischen Sinn. Und doch steht am Ende eine ganze Gemeinschaft im Mittelpunkt – auf der Bühne und im Zuschauerraum.

Das Herzstück dieser Inszenierung ist das Ensemble, das mit überwältigender Geschlossenheit und Präsenz agiert. Es gibt keine schwachen Momente, kein Nebeneinander; alle arbeiten sichtbar füreinander, miteinander. Jede und jeder wechselt mehrfach die Rolle, springt zwischen Einwohnern und „Plane People“, wechselt Haltungen, Temperamente und bleibt dabei stets glaubwürdig. Diese Wandelbarkeit ist nicht nur technisch beeindruckend, sondern in ihrer Leichtigkeit schlicht berührend.

Wietske van Tongeren als Beverley Bass, die erste Kapitänin von American Airlines, verleiht ihrem großen Solo “Me and the Sky“ eine schmerzhafte Aufrichtigkeit – eine Karrierefrau, die sich plötzlich selbst neu verorten muss.

Masengu Kanyinda berührt als Hannah mit einer stillen, tief empfundenen Präsenz. Ihre Verzweiflung um den Sohn, von dem es kein Lebenszeichen gibt, trifft mitten ins Herz.

Andreas Bieber und Alejandro Nicolás Firlei Fernández geben als das schwule Paar Kevin T. und Kevin J. eine fein gezeichnete Darstellung zweier Männer, deren Beziehung in der Ausnahmesituation zu bröckeln beginnt. Ihre Szenen sind leise, voller Zwischentöne und genau deshalb so stark.

Patricia Hodell als Beulah ist eine Offenbarung an Herzenswärme, Pragmatismus und trockenem Humor. Jogi Kaiser und Maria Mucha lassen als das frisch verliebte Paar Nick und Diane spürbar werden, wie sich zwischen zwei Fremden in kürzester Zeit echte Nähe entwickeln kann.

Hinzu kommen Lionel von Lawrence, Felix Rabas, Scarlett Pulwey, Fabiana Locke und Benedikt Eder – allesamt mit mitreißender Bühnenenergie, stets präsent, ob als Busfahrer, Reporterin, Tierärztin oder jüdischer Passagier.

Jeder einzelne Moment ist fein gearbeitet und voller Wahrhaftigkeit. Gemeinsam bilden sie ein Geflecht aus Stimmen, Körpern, Persönlichkeiten – ein Ensemble, das sich wie ein einziger, vielstimmiger Atem anfühlt. Sie alle tragen das Stück gemeinsam, erzählen große Geschichten mit kleinen Gesten. In dieser Produktion gibt es keine Hauptrollen im klassischen Sinne und gerade das macht ihren Zauber aus. Ein durch und durch gleichwertiges Ensemble, das in jeder Konstellation überzeugt und mit bewegenden, ehrlichen Momenten eine Sternstunde nach der anderen schafft.

Die Bühne von Kristopher Kempf ist reduziert, fast karg – Holzstühle, Tische. Doch aus dieser Reduktion entsteht eine Dichte, die fast körperlich spürbar ist. Jede Szene geht nahtlos in die nächste über. Mit minimalem Aufwand entstehen Busfahrten, Flugzeuggänge, Warteräume und provisorische Notunterkünfte. Es ist faszinierend, wie ein kurzer Lichtwechsel (gestaltet von Maximilian Rudolph) plötzlich ganze Räume und Welten öffnet.

Die Choreografie von Gabriel Pitoni bleibt bewusst zurückgenommen – sie lebt von kleinen Gesten, beiläufigen rhythmischen Bewegungen, einem Luftholen. Nichts wirkt künstlich oder plakativ, alles ergibt sich ganz organisch aus dem Spiel.

Musikalisch führt Ben Weishaupt die exzellent aufspielende Band mit sicherer Hand durch das abwechslungsreiche Spektrum der Partitur. Von gälischen Folkmotiven über erdige Poprhythmen bis zu stillen, fast meditativen Momenten: die Musik ist hier nicht nur Begleitung, sondern treibende Kraft der Erzählung.

Was diesen Abend so besonders macht, ist die emotionale Aufrichtigkeit, mit der hier gespielt, erzählt und gesungen wird. Man lacht, man schluckt, man hat Tränen in den Augen – und am Ende steht man, überwältigt und tief bewegt. Come From Away ist kein Musical über eine Katastrophe. Es ist ein Musical über das, was danach möglich ist. Über Begegnung. Freundschaft. Hoffnung. Und über die unerschütterliche Kraft von Mitgefühl.

Dass das Theater Regensburg diese Produktion mit solch einem Niveau und solcher Liebe auf die Bühne bringt, ist ein großes Geschenk.

Gerade in einer Welt, die oft von Unsicherheit und Abgrenzung geprägt ist, zeigt Come From Away eindrucksvoll, dass Mitgefühl im Kleinen beginnt. Es braucht kein großes Heldentum: manchmal reicht es, einfach da zu sein und die Tür zu öffnen.

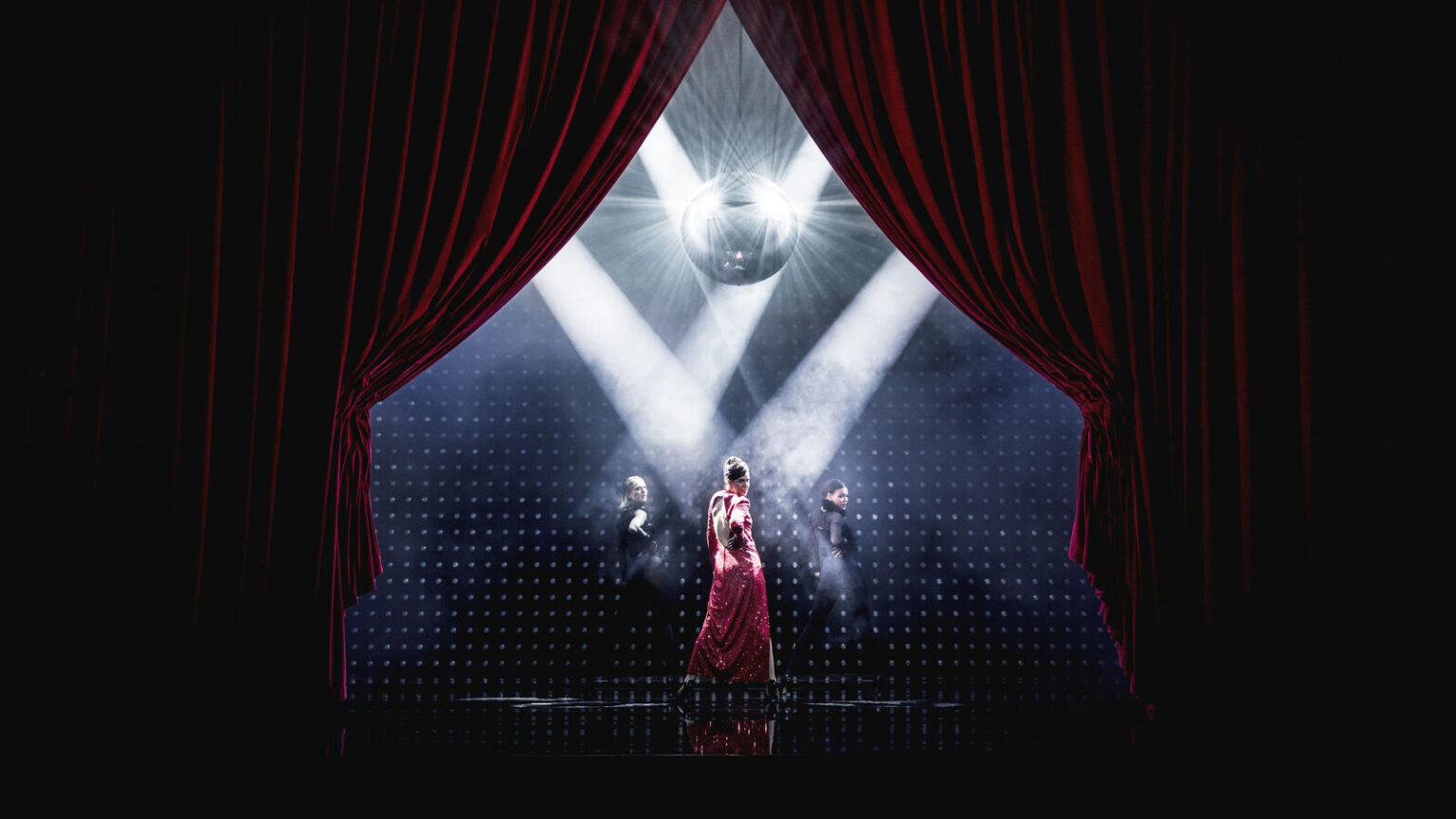

Review: LA CAGE AUX FOLLES

Staatstheater Nürnberg

von Marcel Eckerlein-Konrath

In einer Zeit, in der Bundestagsabgeordnete wie Julia Klöckner im Brustton der Überzeugung fordern, die Regenbogenflagge nicht mehr vor Bundesministerien wehen zu lassen, setzt das Staatstheater Nürnberg mit La Cage aux Folles ein leuchtendes Zeichen für Liebe, Freiheit und Sichtbarkeit – mit Glitzer, Humor, sehr viel Herz und allen leuchtenden Farben des Regenbogens.

Regisseurin und Choreografin Melissa King gehört längst zu den innovativsten Stimmen auf deutschen Bühnen. In ihrer Inszenierung wird schnell klar: Sie will nicht nur unterhalten, sondern Haltung zeigen, einen queeren Raum schaffen, der warm, lebendig und politisch ist. „Ich wollte diese Tatsachen nicht einfach beiseiteschieben und das Stück in den achtziger Jahren belassen, als wenn wir heute mit dieser Problematik nichts mehr zu tun hätten. Es hat mit uns zu tun, und deswegen habe ich es in die Gegenwart geholt.“ Und die Gegenwart, das zeigt King ganz bewusst, ist ambivalent. Zwar ist Drag durch Formate wie RuPaul’s Drag Race, Serien wie Pose oder Transparent im Mainstream angekommen, doch die politische Realität sieht oft anders aus. Hate Speech, Übergriffe, gesetzliche Rückschritte – nicht nur in Polen oder Italien, auch mitten in Deutschland. Der Streit um eine Prideflagge vor dem Bundesministerium, ist kein Randthema. Es ist symptomatisch für ein Klima, in dem queere Sichtbarkeit plötzlich wieder erklärungsbedürftig wird.

Gegen dieses Klima stemmt sich die Nürnberger Inszenierung mit aller Kraft, ohne zu moralisieren. King hat sorgfältig recherchiert, sich von Künstler*innen wie Billy Porter, Sasha Velour oder Taylor Mac inspirieren lassen. Für sie ist Drag ein „Mittel, dem Mainstream zu sagen: Wenn ihr uns nicht wahrnehmt, dann zwingen wir euch, hinzusehen.“ Ihre Cagelles sind nicht nur herrlich schrille Paradiesvögel, sondern individuell, genderfluid und somit ganz verschieden. Sie spielen dabei mit Klischees, ohne sich auf sie zu reduzieren. So wird aus Revue politische Performance, aus Glitzer eine Haltung. Das Bühnenbild von Stephan Prattes spiegelt diese Idee auf mehreren Ebenen wider. Herzen, Regenbogen, stilisierte Geschlechtsorgane als wiederkehrende Motive, charmant, witzig und subtil eingesetzt. Die Cagelles treten in Kostümen auf, die an die detailverliebte Verspieltheit einer Marina Hoermanseder erinnern – Prattes hat hier sichtlich mit viel Passion gearbeitet. Ebenso stark: Terry Alfaro als Zofe Jacob, der in diesen Kostümen ein komisches und visuelles Highlight nach dem anderen setzt.

Die Uniformen des stockkonservativen Ehepaars Dindon (sehr pointiert gespielt von Thorsten Tinney und Kira Primke) erinnern in Farbwahl und steifer Formensprache frappierend an das Auftreten jener politischen Kräfte, die in Talkshows gern von „Tradition“ sprechen und in Wirklichkeit ein Weltbild propagieren, das Vielfalt als Bedrohung sieht.

Im Zentrum aber stehen zwei Menschen, die sich lieben. Marin Berger als Georges und Gaines Hall als Albin: ein Paar, das getragen ist von Zärtlichkeit, Wärme, aber auch realer Reibung. Berger überzeugt mit stiller Fürsorge, man glaubt ihm jede Geste. Wenn er seinem Partner den Rücken stärkt oder für seinen Sohn kämpft, dann wirkt das wie echte gelebte Erfahrung. Hall hingegen gibt den großen Entertainer mit manchmal etwas zu sehr Boulevard, manchmal fehlt die Tiefe, aber wenn er Ich bin, was ich bin singt, dann gehört die Bühne ihm allein. Dieser Song ist kein Musicalmoment mehr , sondern eine Hymne. Eine Kampfansage. Eine Umarmung. Dieser Song, längst losgelöst von seinem Musicalkontext, entfaltet hier seine ganze Wucht. Hall macht aus dieser Nummer eine Selbstermächtigung, ein unmissverständliches „Hier bin ich“ – für Albin, für Drag-Künstler*innen, für queere Menschen, für alle, die sich erklären und rechtfertigen mussten, nur weil sie sie selbst sind. Seit über vier Jahrzehnten steht dieser Song für Stolz, Verletzlichkeit und Widerstand. Und in diesem Moment wird er zum emotionalen Höhepunkt des Abends und zum perfekten Ende des ersten Aktes.

Ein besonderer Lichtblick: Fabio Kopf als Jean-Michel. Die Rolle ist dramaturgisch oft undankbar, doch Kopf macht daraus etwas Eigenes: Mit klarer Stimme, aufrichtiger Emotion und natürlicher Präsenz wird seine Entwicklung vom fordernden zum dankbaren Sohn zu einem der berührendsten Bögen des Abends. Kopf spielt ihn mit aufrichtigem Ernst, sein Gesang ist kraftvoll, seine Präsenz unaufdringlich. Er ist ein starker junger Schauspieler, der aus einer eher unterentwickelten Nebenfigur einen Menschen macht.

Die Historie von La Cage aux Folles ist selbst ein kleines Wunder. Ursprünglich ein französisches Theaterstück, dann ein Überraschungshit im Programmkino und schließlich 1983 ein Broadway-Musical, das gegen alle Widerstände zum Erfolg wurde. In einer Zeit, als AIDS Panik und Homophobie schürte, erzählte es von einem homosexuellen Paar, das seit 20 Jahren zusammenlebt und ein Kind großgezogen hat – mit Liebe, Verantwortung, Humor.

King erinnert daran, dass die queere Community immer auch politisch war: „The personal is political – das gilt auch für Drag. Ich wollte zeigen, dass es nicht nur um Glitzer geht, sondern um Ausdruck, um Kampf, um ein Sich-Behaupten gegen das Unsichtbarmachen.“

Man kann der Inszenierung vorwerfen, sie sei stellenweise plakativ. Ja, manche Bilder sind überdeutlich, manches wirkt bewusst auf Provokation hin gebaut. Doch in der heutigen politischen Lage ist genau das vielleicht nötig. Es ist keine Zeit für Andeutungen.

Wir leben in einer Zeit, in der queeres Leben erneut in Frage gestellt, Sichtbarkeit wieder zur Provokation wird und das öffentliche Bekenntnis zur Vielfalt von bestimmten politischen Kräften systematisch diffamiert wird. In so einer Lage darf Theater nicht flüstern. Es muss laut sein dürfen und Haltung zeigen und dabei glitzern, tanzen, schreien, fordern.

Melissa Kings Inszenierung von La Cage aux Folles tut genau das. Sie ist bewusst überzeichnet, bewusst bunt, bewusst politisch. Sie macht keine Kompromisse, wenn es um Haltung geht. Und sie stellt sich ganz klar gegen ein Weltbild, das Menschen in enge Kategorien pressen und alles Abweichende unsichtbar machen will. Deshalb ist diese Produktion nicht nur ästhetisch reizvoll, sie ist auch gesellschaftlich relevant: ein notwendiges Statement in einer Zeit, in der Drag-Lesungen verboten, queere Flaggen abgehängt und Debatten über „natürliche Rollenbilder“ wieder salonfähig werden.

Diese Inszenierung ist kein nostalgischer Rückblick auf ein Musical aus den 80ern – sie ist ein Kommentar zum Jetzt. Und ein Plädoyer für eine Zukunft, in der Menschen lieben dürfen, wen sie wollen, und leben dürfen, wie sie sind. Sie fragt uns: Was bedeutet Familie wirklich? Wer hat das Recht, sichtbar zu sein? Und was tun wir, wenn die Räume enger werden?

La Cage aux Folles in Nürnberg ist nicht nur eine Hommage an ein Stück Theatergeschichte. Es ist eine Erinnerung daran, dass Bühne Widerstand leisten kann und muss. Und dass sie dabei das Wichtigste nicht aus den Augen verliert: die Liebe.

Gerade jetzt brauchen wir beides.

Review: Disneys DIE EISKÖNIGIN

Palladium Theater Stuttgart

von Marcel Eckerlein-Konrath

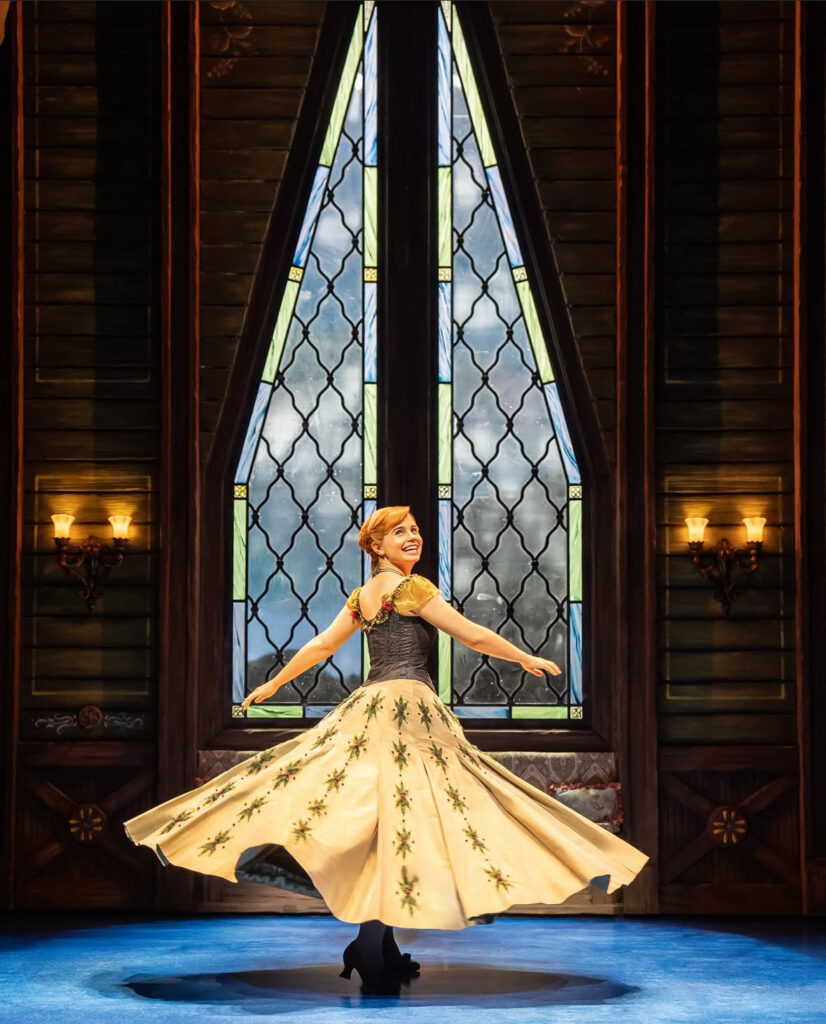

Wenn der Vorhang fällt und man für einen Moment vergisst, dass man im Theatersessel sitzt – dann hat ein Abend etwas richtig gemacht. Die Eiskönigin im Palladium Theater in Stuttgart schafft genau das: Es entführt in eine Welt aus Eis und Emotion, bleibt nah an der beliebten Filmvorlage und erzählt doch auf eigene, tiefere Weise weiter. Keine bloße Imitation, sondern ein Musical mit Haltung, Herz – und einer klaren Botschaft.

Es ist eine emotionale Reise, die ganz von der Beziehung zweier Schwestern lebt: so gegensätzlich sie auch sind, verbindet sie ein tiefes, unausgesprochenes Band. Ihre Verbindung steht unangefochten im Zentrum der Inszenierung und verleiht der Geschichte ihre emotionale Wucht. Elsa besitzt magische Kräfte, die sie nicht kontrollieren kann. Als sie versehentlich den ewigen Winter über ihr Königreich Arendelle bringt, flieht sie in die Einsamkeit. Ihre jüngere Schwester Anna macht sich auf eine abenteuerliche Reise, um Elsa zurückzuholen…

Regisseur Michael Grandage bringt die Essenz der Geschichte treffend auf den Punkt: „Das Bemerkenswerte am Genie [der Geschichte] ist, dass es zunächst wie ein klassisches Disney-Märchen daherkommt – und dann alle Erwartungen sprengt. Die Idee, dass am Ende die familiäre Liebe im Mittelpunkt steht, ist ein wunderbarer Ansatz, dem wir auf der Bühne nachgehen konnten.“

Und genau das tut er: Grandage inszeniert Die Eiskönigin nicht als glitzerndes Spektakel, sondern als modernes Märchen über Verantwortung, Angst, Selbstermächtigung – und vor allem über Liebe. Die Beziehung zwischen Anna und Elsa steht dabei klar im Zentrum und gewinnt in der Bühnenfassung noch mehr emotionale Tiefe als im Film.

Dabei fällt auf, wie viele der kleinen Logikbrüche aus dem Animationsfilm hier elegant ausgebessert wurden: Elsas innere Kämpfe sind greifbarer, Annas Motivation nachvollziehbarer. Die Handlung wirkt runder, die Figuren erhalten mehr Raum – ohne dass der märchenhafte Drive der Vorlage verloren ginge.

Kim Fölmli ist als Anna ein Ereignis und bringt eine ganz und gar unkonventionelle Note auf die Bühne. Sie ist alles andere als die typische Prinzessin: quirlig, impulsiv, voller Witz und dabei stets glaubwürdig. Ihre Anna denkt und handelt aus dem Bauch heraus, fällt hin, steht wieder auf – mit einem kindlichen Mut und einer Offenheit, die berührt. Förmli spielt diese Mischung aus jugendlichem Übermut und echter Verletzlichkeit mit beachtlicher Präzision. Sie findet genau den richtigen Ton zwischen komödiantischer Leichtigkeit und tiefer Emotionalität – etwa in Momenten, in denen Annas Einsamkeit durchbricht oder ihr kindlicher Glaube an das Gute wankt. Gesanglich überzeugt sie mit einer klaren, ausdrucksstarken Stimme, die selbst in den lauteren Nummern nie überzeichnet wirkt, sondern eine ehrliche Wärme behält.

Fölmli ist ein Geschenk an diese Inszenierung. Ihre Darstellung lebt von einem natürlichen, fast mühelosen Charme, der das Publikum sofort auf ihre Seite zieht. Sie spielt nicht „frech“, sie ist es – aber mit so viel Herz, Wärme und Witz, dass man ihr einfach alles abnimmt. Besonders spürbar wird ihr Talent für Timing und feine Komik im Song Zum ersten Mal seit Ewigkeiten, wenn sie mit kindlicher Aufregung durch das Schloss tanzt, bei dem jedes Stolpern, jede kleine Geste sitzt, ohne kalkuliert zu wirken. Das ist perfektes comic timing. Und wenn später das Duett Liebe, sie öffnet Tür’n mit dem zwielichtigen Hans erklingt, zeigt Fölmli eine wunderbar selbstironische Leichtigkeit. Sie spielt die überstürzte Verliebtheit mit so viel Spielfreude, dass man gleichzeitig lachen und ihr eine Umarmung anbieten möchte.

Doch sie kann auch anders. In Du bist alles, dem gefühlvollen Duett mit Elsa, offenbart sie eine tiefer liegende emotionale Seite. Hier blitzt zwischen aller Leichtigkeit plötzlich große Ernsthaftigkeit auf: die Sehnsucht nach Nähe, die Verzweiflung über die wachsende Distanz zur Schwester. Fölmli gelingt es, diese emotionale Öffnung mit genau der Aufrichtigkeit zu spielen, die der Moment braucht: berührend, ehrlich, ohne einen Hauch von Pathos.

Gerade in ihrer Vielstimmigkeit wirkt Fölmlis Anna so glaubwürdig. Sie wechselt mühelos zwischen Komik und Ernst, zwischen Übermut und echter Verletzlichkeit. Ihr Spiel ist facettenreich, aber nie ausgestellt, denn jede Reaktion, jede Pointe scheint aus dem Moment heraus zu entstehen. So entsteht eine Figur, die nicht gespielt wirkt, sondern gelebt. Man glaubt ihr jede Sekunde – weil sie gar nicht versucht, zu beeindrucken. Und genau darin liegt ihre große Stärke.

Ann-Sophie verleiht Elsa eine stille, majestätische Präsenz – eine Figur, die nicht laut werden muss, um Eindruck zu hinterlassen. Ihre Elsa ist beherrscht, zurückgenommen, von einer inneren Anspannung durchzogen, die man förmlich greifen kann. Unter der makellosen Fassade lodert ein Feuer aus Angst, Schuld und Sehnsucht – und gerade dieses kontrollierte Ringen macht sie so berührend.

Ann-Sophie spielt nicht, sie hält dagegen – mit aufrechter Haltung, klarer Mimik, jedem Zentimeter Körper Spannung. Und wenn sie singt, bricht diese Zurückhaltung wie unzählige Eisschichten. Lass jetzt los wird bei ihr nicht nur zur Befreiung, sondern zur existenziellen Selbstoffenbarung. Es ist der Moment, in dem Elsa sich zum ersten Mal erlaubt, ganz sie selbst zu sein. Ohne Rücksicht. Ohne Entschuldigung. Ein Aufschrei ins eigene Schweigen.

Stimmlich balanciert sie eindrucksvoll zwischen Zerbrechlichkeit und Kraft. Ihre Stimme erhebt sich und trägt durch ein Arrangement, das auf überflüssiges Pathos verzichtet und dem Lied die Würde und Weite gibt, die es braucht. Visuell präzise und klug inszeniert, entfaltet sich ein Gänsehautmoment, der über das bekannte Disney-Bild hinausweist.

Auch Monster, der für die Bühnenfassung neu geschriebene Song im zweiten Akt, wird bei Ann-Sophie zur dramatischen Klammer der Figur. Hier bekommt Elsas innere Zerrissenheit endlich Worte – ihre Angst, anderen zu schaden, ihre Verzweiflung, nicht dazugehören zu können. Es ist ein Moment der Selbstkonfrontation, ein Blick in den Abgrund, der weit über die Vorlage hinausgeht. Dass dieser Song nicht einfach ein Zusatz, sondern dramaturgisch klug gesetzt ist, verleiht Elsas Entwicklung eine neue Tiefe.

Gemeinsam bilden Anna und Elsa das emotionale Rückgrat des Abends – zwei Frauen, die auf völlig unterschiedliche Weise ihren Platz in der Welt suchen und erst über ihre Verbindung zueinander zu sich selbst finden. Es ist diese Schwesternliebe, die das Stück trägt – nicht als kitschige Botschaft, sondern als ehrlich erlebte Beziehung mit Höhen, Brüchen und einem zutiefst menschlichen Kern.

Auch das restliche Ensemble überzeugt. Jonathan Hamouda Kügler als Kristoff ist bodenständig charmant, Kaj-Louis Lucke als Olaf ein komödiantisches Geschenk, das mit perfektem Timing und viel Herz brilliert, ohne je ins Überdrehte abzurutschen. Und dann wäre da noch Paolo Ava, der als Rentier Sven nahezu unsichtbar sichtbar ist – eine physische Meisterleistung, die den tierischen Begleiter auf poetische Weise lebendig macht.

Einzige echte Schwachstelle: Simon Loughton als Hans. Während die Figur dramaturgisch ohnehin nie über die eindimensionale Disney-Schurkenrolle hinauswächst, bleibt hier auch darstellerisch vieles vage. Text, Haltung, Rhythmus wirken, als wäre er nicht ganz in seiner Rolle angekommen. Eine leider verschenkte Chance.

Die Eiskönigin am Palladium Theater ist weit mehr als ein effektvoll aufpolierter Disney-Export. Die Inszenierung trifft den emotionalen Kern der Geschichte und legt ihn frei. Im Mittelpunkt stehen nicht Magie oder märchenhafte Kulissen, sondern zwei Schwestern, deren Beziehung glaubhaft, vielschichtig und berührend erzählt wird. Kim Fölmli als Anna begeistert mit überschäumender Spielfreude und feinem komödiantischen Gespür, Ann-Sophie gibt Elsa Tiefe, Würde und eine Stimme, die unter die Haut geht und dem Stuttgarter Ensemble gelingt eine kraftvolle, mitreißende Umsetzung des Stoffes. Am Ende ist Die Eiskönigin ein Stück über Nähe und Distanz, über Angst und Mut – und über die Erkenntnis, dass wahre Liebe nicht gerettet werden muss, sondern rettet. Und wenn Anna Elsa mit offenem Herzen gegenübertritt, bricht nicht nur das Eis. Dann taut auch das Publikum.

alle Fotos von Johan Persson

Review: Disneys TARZAN

Apollo Theater Stuttgart

von Marcel Eckerlein-Konrath

Es ist eine der ältesten und emotionalsten Geschichten der Welt: Ein Kind verliert alles – und findet eine neue Familie dort, wo man sie nicht erwartet hätte. In Tarzan, aktuell auf der Bühne des Stage Apollo Theaters in Stuttgart, wird diese Geschichte zu einem bewegenden Abend über Zugehörigkeit, Liebe und die Frage, was uns zu dem macht, was wir sind. Ein Findelkind zwischen zwei Welten, aufgezogen von Gorillas, hin- und hergerissen zwischen Instinkt und Identität.

Schon der Beginn ist stark: Nach einem Schiffsunglück strandet ein junges Paar mit ihrem Baby im Dschungel – wenig später bleiben nur noch Spuren von ihnen zurück. Der kleine Tarzan wird von der Gorillamutter Kala gefunden und aufgenommen. Phil Collins hat diesem Stoff mit seinen Songs eine emotionale Tiefe verliehen, die sich seither unauslöschlich in viele Köpfe gebrannt hat. In Stuttgart versucht die aktuelle Musicalproduktion, diese Magie auf die Bühne zu bringen – mit viel Bewegung, Aufwand und durchaus gemischtem Ergebnis.

Der kleine Tarzan (in der besuchten Vorstellung von Jonas gespielt) prägt den ersten Akt mit erstaunlicher Präsenz. Wild, neugierig, verletzlich – er bringt all das mit, was diese Figur so besonders macht. Auch wenn gesanglich nicht jeder Ton sicher sitzt, trägt er die ersten Szenen mit einer bemerkenswerten Energie. Der Übergang zum erwachsenen Tarzan gelingt visuell mühelos, wirkt aber emotional etwas abrupt. Bob van de Weijdeven bringt viel Spielfreude und eine eindrucksvolle körperliche Präsenz mit, die seine Szenen glaubhaft tragen. Besonders in den Momenten der inneren Zerrissenheit zeigt er, wie nah Tarzans Herz an der Oberfläche schlägt. Seine Darstellung ist berührend, auch wenn gesanglich nicht durchgehend sicher.

Marle Martens als Kala liefert das emotionale Glanzlicht des Abends. Ihre Interpretation der Gorilla-Mutter Kala ist zart, kraftvoll und liebevoll. Wenn Martens dem verwaisten Tarzan vorsichtig gegenübertritt, ihn vorsichtig mustert und schließlich in dem Lied Dir gehört mein Herz ihre bedingungslose Liebe erklärt ist das ein einfacher, aber wunderschöner Moment, der vieles sagt: Familie ist nicht immer Blut. Familie ist das, was man füreinander empfindet.

Diese Szene ist kein Zufallstreffer, denn sie bildet den emotionalen Kern der Geschichte. Tarzan wächst in dieser Tierwelt auf, fühlt sich seiner Gorillafamilie verbunden, lebt nach ihren Regeln, lernt ihre Sprache. Die Inszenierung schafft es dabei, mit viel Bewegung, eindrucksvoller Luftakrobatik und immer wieder auch stillen Szenen diese Welt erfahrbar zu machen.

Matthias Otte verleiht Kerchak eine eindrucksvolle Gravitas. Mit ruhiger, körperlicher Präsenz und kontrollierter Strenge wirkt er wie ein Fels inmitten des aufgewühlten Dschungels. Seine Autorität ist spürbar – er ist ein Anführer, der sich Respekt nicht erkämpfen muss, sondern ihn durch Haltung allein einfordert. Gerade in den stilleren Momenten, in denen Kerchak zwischen Pflichtgefühl und unterdrückter Fürsorge schwankt, bekommt die Figur durch Otte Tiefe.

Judith Caspari als Jane ist fast eine 1:1-Übersetzung der Disney-Vorlage. Sie quirlig, klug, liebenswert. Ihr Duett Auf einmal mit van de Weijdeven im zweiten Akt gehört zu den ganz starken Momenten, in denen Musik, Spiel und Szene perfekt greifen.

Luciano Mercoli ist als Clayton der typische, eindimensionale Disney-Schurke, mit schleimiger Attitüde und klarer Agenda. Dass er als Einziger ausschließlich spricht, fällt positiv auf, denn er nutzt seine Möglichkeiten, um die Figur mit Nuancen zu füllen, wo eigentlich kaum Tiefe vorgesehen ist.

Weniger überzeugend: Elindo Avastia als Terk. Was beim Disney Original ein quirliger, frecher Sidekick ist, wirkt hier überdreht und – vor allem – kaum verständlich. Das sollte bei einer deutschsprachigen Produktion nicht passieren. Zumal es an ausgebildeten Musicaldarstellern im Land sicher nicht mangelt. Dass dann auch noch schwäbische Floskeln bemüht werden, macht es nicht besser. Humor, der aufgesetzt wirkt, zündet selten.

Ein spürbarer Verlust ist die komplett gestrichene Rolle von Janes Vater. In früheren Inszenierungen war dieser schrullige, liebenswert zerstreute Wissenschaftler weit mehr als nur Begleitfigur: Er brachte eine humorvolle Tiefe mit, sorgte für kleine, kluge Zwischentöne und war zugleich ein wichtiges Gegengewicht zur Dschungelhandlung. Seine neugierige, leicht versponnene Art verlieh der Geschichte eine menschliche Wärme und schuf auch für Jane eine greifbare Herkunft, ein Gegenüber, an dem sie sich reiben und wachsen konnte.

In der aktuellen Stuttgarter Fassung wurde diese Figur vollständig gestrichen. Statt lebendiger Vater-Tochter-Dynamik bleibt Jane nun allein auf der Bühne zurück und sinniert extrem oft über eine Vaterfigur, die das Publikum nie zu sehen bekommt. Es entsteht eine spürbare Lücke, denn einer der wenigen menschlichen Stimmen inmitten einer tierischen Welt fehlt, und damit auch ein Teil der Balance. Man merkt: Hier wurde leider an der falschen Stelle gekürzt.

Einige Dialoge wirken unnötig gestreckt, Pointen verpuffen, weil das Timing nicht immer sitzt. Gerade in ruhigeren Passagen schleichen sich Längen ein, die den Fluss der Inszenierung bremsen. Man merkt, dass das Stück nicht durchgängig die gleiche rhythmische Präzision hat wie in seinen starken Momenten.

Als in der Mitte des zweiten Aktes ein Junge in der Reihe vor mir seine Großmutter leise fragt: „Dauert es noch lange?“, war das zwar ein ehrlicher Kindermoment – aber eben auch ein Zeichen dafür, dass die Spannung in diesem Moment nicht mehr ganz trägt. Und er war mit dieser Frage vermutlich nicht allein im Saal. Solche Szenen zeigen, wie sensibel ein Musical ausbalanciert sein muss, damit der Zauber nicht verfliegt.

Ein echtes Highlight von Tarzan sind die Luftszenen: Immer wieder schwingen sich die Darsteller in atemberaubender Höhe über das Publikum hinweg – mal lautlos gleitend, mal mit vollem Körpereinsatz durch das Licht, das zwischen Lianen und Nebel fällt. Diese Momente verleihen der Show eine eigene Dynamik, die man in dieser Form selten erlebt. Wenn Tarzan in einem Bogen über die Köpfe der Zuschauer hinweg durch den Saal fliegt oder Kala in einer luftigen Szene schwebt, dann hält man kurz den Atem an. Es ist beeindruckend, was hier artistisch geleistet wird.

Gerade weil diese Szenen so eindrücklich sind, ist es umso bedauerlicher, dass nicht alle Plätze im Saal dieselben Voraussetzungen bieten, um dieses Erlebnis voll auszukosten. Wer ein sogenanntes Premium oder gar Premium+ Ticket bucht – und damit bereit ist, einen dreistelligen Betrag für einen Sitzplatz auszugeben – darf zu Recht erwarten, auch visuell das volle Programm zu bekommen. Doch genau hier liegt das Problem: Viele dieser hochpreisigen Plätze liegen seitlich am Rand des Saals. Und von dort sind nicht nur einzelne Details auf der Bühne schlecht einsehbar – es entgehen einem ganze szenische Abläufe, etwa wenn Figuren von der jeweils gegenüberliegenden Seite in die Luft starten oder zentrale Aktionen in den Seitenkulissen stattfinden.

Dass man für einen Sitzplatz mit eingeschränkter Sicht denselben Preis bezahlt wie für die besten Plätze im Zentrum, wirkt in diesem Kontext nicht nur unglücklich, sondern schlicht unangemessen. Bei einem Musical, das so stark über Bewegung, Bühne und Raumwirkung erzählt und sich definiert, wäre eine Preispolitik begrüßenswert, die diesem Umstand Rechnung trägt. Wer hier Premium zahlt, bekommt nicht automatisch auch ein Premium-Erlebnis. Und das sollte nicht der Fall sein.

Tarzan in Stuttgart ist technisch beeindruckend, voller Energie und mit einem spielfreudigen Ensemble besetzt. Die Musik von Phil Collins trägt nach wie vor, auch wenn Inszenierung und Besetzung nicht durchgängig mithalten können. Luftakrobatik und Showelemente bieten echten Schauwert, dramaturgisch bleiben zwar Lücken, dennoch ist Tarzan ein starkes Musicalerlebnis mit Gänsehautmomenten.

alle Fotos von Johan Persson

Review: MERRILY WE ROLL ALONG

Theater Regensburg

von Marcel Eckerlein-Konrath

Mit der deutschsprachigen Erstaufführung von Stephen Sondheims „Merrily We Roll Along“ hat sich das Theater Regensburg auf ein künstlerisches Wagnis eingelassen – und es mit beeindruckender Konsequenz und großer Hingabe umgesetzt. Regisseur und Ausstatter Sebastian Ritschel beweist mit dieser Produktion einmal mehr, dass er ein feines Gespür für ungewöhnliche Stoffe, komplexe Erzählformen und große musikalische Kunst besitzt. Sein Regiekonzept ist durchdacht bis ins Detail: visuell kraftvoll, atmosphärisch dicht und klar.

Ritschels Regiearbeit ist von einem tiefen Verständnis für Sondheims Werk geprägt. Er sieht „Merrily We Roll Along“ nicht nur als eine Coming-of-Age-Geschichte, sondern vor allem als eine schonungslose Betrachtung von Schein und Sein. Für Ritschel symbolisiert das Stück die „Oberflächlichkeiten der High Society“ und das Drama hinter dem Glamour, das oftmals verborgen bleibt. Diese Ambivalenz spiegelt sich in seiner Inszenierung wider, in der die Kostüme – elegante Abendgarderobe mit Glitzer und Glamour – als verkörperter Gegensatz zu den inneren Konflikten der Figuren fungieren, wie er im Programmheft glaubhaft darlegt.

Ritschel betont, wie besonders die Rückwärts-Erzählweise des Musicals ist. Für das heutige Publikum stellt sie zwar keine dramaturgische Herausforderung mehr dar, doch gerade sie macht das Stück inhaltlich so vielschichtig. Er sieht darin ein „theatrales Gespür“, das nur jemand wie Sondheim, mit seiner meisterhaften Verbindung von Musik und Sprache, so eindrucksvoll umsetzen konnte. Für Ritschel ist Sondheim der „anspruchsvollste und innovativste Komponist des Broadway“, dessen Werke im deutschsprachigen Raum leider noch immer nicht die Anerkennung genießen, die sie verdienen.

Sondheims Musical basiert auf einem Schauspiel von Kaufman und Hart aus den 1930er-Jahren. Es erzählt die Geschichte einer zerbrochenen Freundschaft zwischen drei Künstlern – rückwärts, vom desillusionierten Ende zurück zum hoffnungsvollen Anfang. Ritschel nutzt dieses Erzählprinzip nicht nur als formales Stilmittel, sondern baut seine gesamte Inszenierung darauf auf: Der Abend gleicht einer allmählichen Entblätterung. Was zuerst wie ein zynisches Porträt der Showbranche wirkt, verwandelt sich Schritt für Schritt in eine intime, wehmütige Reise zu verlorenen Träumen.

Die Ausstattung von Barbara B. Blaschke unterstreicht die Doppelbödigkeit der Geschichte perfekt. Die Drehbühne fungiert als Zeitmaschine, die das Publikum durch die 18 Jahre der Handlung trägt. Die Bühne ist bewusst minimalistisch, gleichzeitig aber sehr atmosphärisch in Szene gesetzt. Die vielen Glühbirnen im Bühnenhintergrund schaffen stimmungsvolle Lichtbilder, die den Szenen eine fast nostalgische Atmosphäre geben.

Die Kostüme sind stilvoll, kultiviert, mit viel Glanz und sind für Ritschel ein zentrales Element, um den Schein der High Society zu thematisieren. Die glitzernde Oberfläche steht dabei im bewussten Gegensatz zur inneren Leere und Entfremdung, die das Stück beschreibt. Die Kostüme zeigen eine Welt, die elegant und schön erscheint, in der aber viel zerbricht.

Das Orchester unter der Leitung von Andreas Kowalewitz bringt Sondheims vielschichtige Musik mit klarem Klangbild und feinem Gespür für Dynamik zur Geltung. Die musikalische Leitung findet eine gute Balance zwischen orchestraler Präsenz und Rücksicht auf die Sänger, sodass sowohl die strukturelle Komplexität als auch die emotionalen Zwischentöne der Partitur zur Wirkung kommen.

Die Übersetzung von Sabine Ruflair und Jana Mischke ist eine beachtliche Leistung. Ein absoluter, aber gelungener Kraftakt den Text ins Deutsche zu übertragen, ohne die musikalische Struktur zu zerstören. Klug gelöst ist etwa, dass die Jahreszahlen in den Songs englisch bleiben – ein kleines, aber wirksames Mittel, um das Tempo zu halten und Reimstruktur nicht zu gefährden. Gerade im Vergleich zum englischen Original, wo viele Worte kürzer und flexibler sind, war das eine immense Herausforderung. Die Lösung ist elegant und funktional.

Das Ensemble der Regensburger Produktion ist durchweg engagiert und spielfreudig. Besonders in den großen Gruppenszenen entsteht eine überzeugende Dynamik, die die gesellschaftliche Welt um Franklin Shepard glaubhaft zum Leben erweckt. Die kleineren Rollen sind sorgfältig besetzt, mit vielen präzise gezeichneten Figuren, die zur Atmosphäre beitragen und in einzelnen Momenten stark hervortreten – sei es mit stimmlicher Präsenz oder mit pointierter Darstellung. Masengu Kanyinda überzeugt als Meg, während Alejandro Nicolás Firlei Fernández als Joe punkten kann.

Fabiana Locke sticht dabei besonders hervor: Ihre Gussie Carnegie ist nicht nur schlagfertig und glamourös, sondern auch mit einer überzeugenden Mischung aus Härte und Verletzlichkeit gezeichnet. Ihr Solo zu Beginn des zweiten Aktes gerät zum musikalischen Showstopper (der einzige Song, der im englischen Original gesungen wird: Gussie’s Opening Number) Locke ist stimmlich souverän und mit starker Bühnenwirkung ausgestattet.

Friederike Bauer verleiht der Figur der Mary Flynn eine glaubwürdige Mischung aus Wärme, Intelligenz und einer feinen ironischen Abgeklärtheit, die der Figur gutsteht. Sie zeigt Mary als Frau, die viel beobachtet, oft schweigt, aber innerlich mit sich ringt, besonders im späteren Leben, wenn Zynismus und Alkohol ihren Idealismus getötet haben. Bauer findet eine klare Linie für die Figur und bleibt stets präsent. In manchen emotionalen Momenten, etwa in Marys stiller Verzweiflung über ihre unerwiderte Liebe zu Frank, hätte man sich allerdings noch mehr Tiefe und Verletzlichkeit gewünscht. Diese Facette bleibt eher angedeutet als ausgespielt – doch gerade durch ihre Zurückhaltung macht Bauer Mary glaubwürdig als Figur, die sich selbst schützt, indem sie Gefühle kontrolliert.

Musikalisch bleibt die Produktion anspruchsvoll, denn Sondheims Kompositionen sind rhythmisch wie harmonisch komplex, oft sperrig, nie gefällig. Die Songs ordnen sich stets der Handlung unter und nie umgekehrt. Umso erfreulicher, wenn einzelne Stimmen besonders hervorstechen, wie etwa Nina Weiß als Beth. Ihr großer Moment ist das Solo Jeder Tag tut weh (im Original: Not a Day Goes By) – ein emotionaler Höhepunkt des Abends. Hier gelingt Weiß eine berührende Balance zwischen Kontrolle und Verletzlichkeit. Der Schmerz ihrer Figur wird spürbar, weil sie ihn nicht nur singt, sondern durchlebt.

Felix Rabas als Charley Kringas braucht etwas Zeit, um in der Rolle anzukommen, findet aber vor allem in der zweiten Hälfte des Abends spürbar zu sich. Sobald die Handlung in die frühen Lebensjahre der Figuren zurückspringt – also Charley noch nicht desillusioniert, sondern voller Elan und kreativer Energie ist – wirkt Rabas präsenter, wacher und deutlich glaubhafter. Er bringt dann eine Leichtigkeit und Direktheit ins Spiel, die seiner Figur gutsteht. In diesen Momenten wird Charleys Idealismus spürbar, ebenso wie sein unterschwelliger Frust darüber, immer wieder hinter Frank zurückzustehen. Gesanglich bleibt Rabas allerdings nicht ohne Wackler. Besonders in den anspruchsvollen Passagen – etwa bei Gefunden (Good Thing Going) – kommt es zu Unsicherheiten in der Intonation, die sehr hörbar sind. Sondheims Musik stellt hohe rhythmische und melodische Anforderungen, und Rabas bewegt sich dabei mitunter am Rand der Stimmkontrolle.

Andreas Bieber bringt als Franklin Shepard viel Bühnenerfahrung und Souveränität in die Rolle ein. Er zeigt Frank als charismatischen, kontrollierten Macher, der zwischen Kreativität und Karriere hin- und hergerissen ist. Schauspielerisch agiert Bieber präzise, mit feinem Gespür für die Zerrissenheit der Figur. Beim Zusammenspiel mit Friederike Bauer (Mary) und Felix Rabas (Charley) geht in manchen Momenten die Chemie zwischen den dreien verloren und das schwächt ausgerechnet das Herzstück der Inszenierung: das freundschaftliche Dreieck, das die Geschichte trägt.

Ein zusätzlicher Faktor, der sich hier bemerkbar macht, ist der altersmäßige Unterschied zwischen Bieber und seinen beiden Bühnenpartnern. Während Bauer und Rabas spürbar jünger wirken (und sind), fällt Bieber vor allem in den späteren Szenen im zweiten Akt als deutlich älter auf. Das schmälert stellenweise die Glaubwürdigkeit, gerade in den Szenen, in denen die drei als Anfang-Zwanzigjährige ins Leben starten. Die emotionale Fallhöhe bleibt vorhanden, aber die Illusion der gemeinsamen Jugend und Entwicklung leidet ein wenig, zumal das Musical davon lebt, dass man die enge Verbindung dieser drei Figuren über Jahre hinweg nachvollziehen kann.

Insgesamt trägt das Ensemble den Abend mit spürbarem Einsatz und sichtlich großer Achtung vor Sondheims Werk. Auch wenn nicht jeder Ton sitzt und nicht jede Szene vollends überzeugt, wird doch klar: Hier steht ein Team auf der Bühne, das sich dieser herausfordernden Partitur und der vielschichtigen Geschichte mit Ernsthaftigkeit und Respekt stellt.

Merrily We Roll Along ist kein Musical, das sich einfach konsumieren lässt und gerade das macht seinen Reiz aus. Stephen Sondheims komplexe Partitur und George Furths Buch fordern das Publikum heraus, mitzudenken und mitzuleiden. Am Ende (also chronologisch am Anfang) steht nicht das Scheitern, sondern eine beinahe schmerzhafte Unschuld durch die hoffnungsvolle Jugend der drei Freunde. (Wir sind dran / Our Time)

Ritschels Inszenierung ist ein durchdachtes, vielschichtiges Theatererlebnis, das den Glanz und die Schattenseiten von Freundschaft, Erfolg und Selbstverlust eindrucksvoll beleuchtet. Das Konzept, das Schein und Sein in Kostümen, Bühnenbild und Spiel verbindet, macht das Stück für das Publikum nachvollziehbar und emotional zugänglich.

Trotz kleinerer Schwächen in der schauspielerischen Umsetzung gelingt dem Ensemble eine respektable Leistung, getragen von einem starken Orchester und einer sorgfältigen Übersetzung. Für alle, die sich für Sondheim und Musical abseits des Mainstreams interessieren, ist diese deutschsprachige Premiere ein echtes Highlight und ein überzeugender Beleg dafür, dass Merrily We Roll Along auch im deutschsprachigen Raum ein Publikum findet.

Ein Besuch in Regensburg lohnt sich definitiv – nicht nur wegen des außergewöhnlichen musikalischen Werks, sondern auch wegen der klugen, visionären Regiearbeit Sebastian Ritschels, die das Stück mit viel Herz und Verstand auf die Bühne bringt.

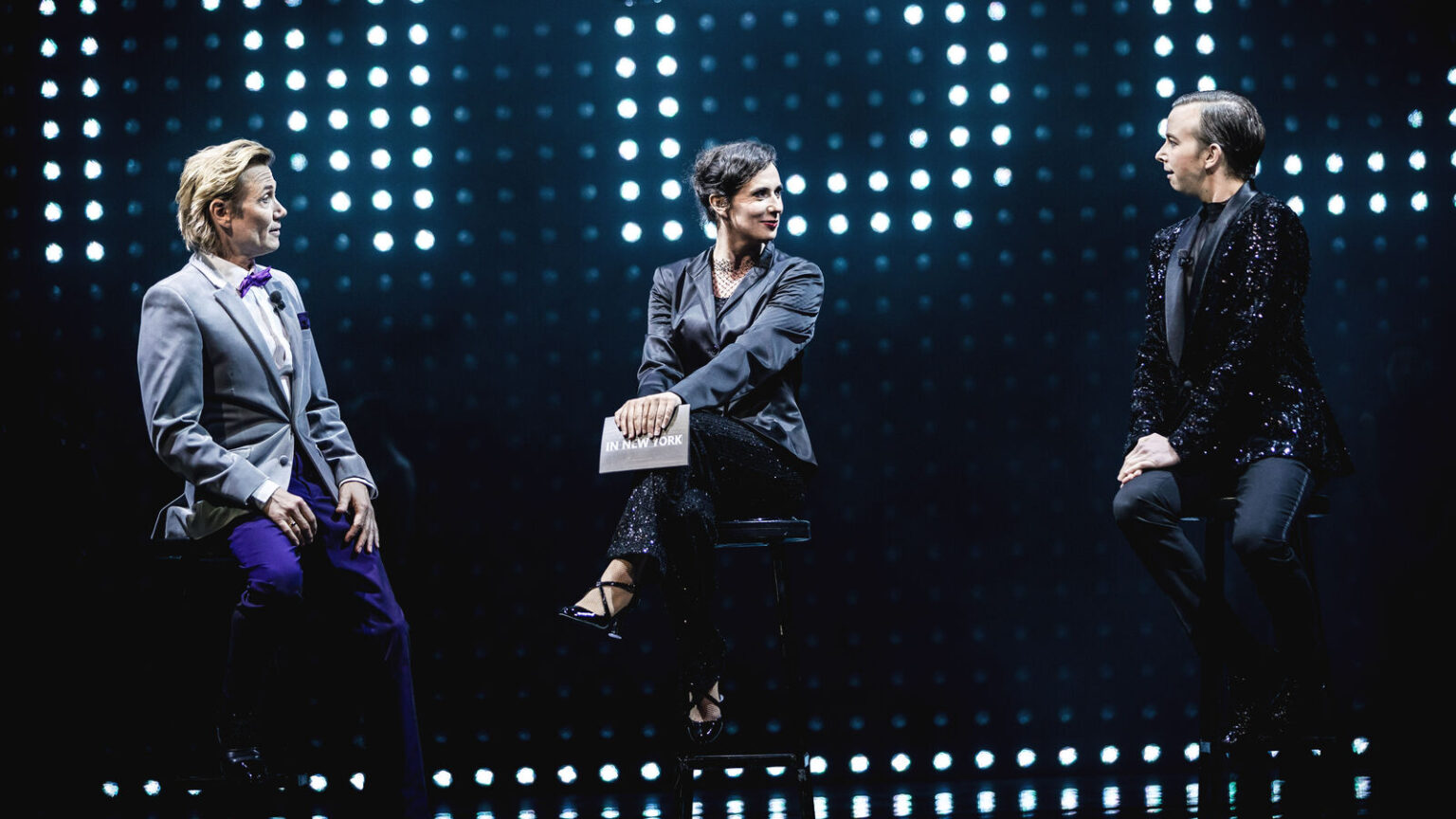

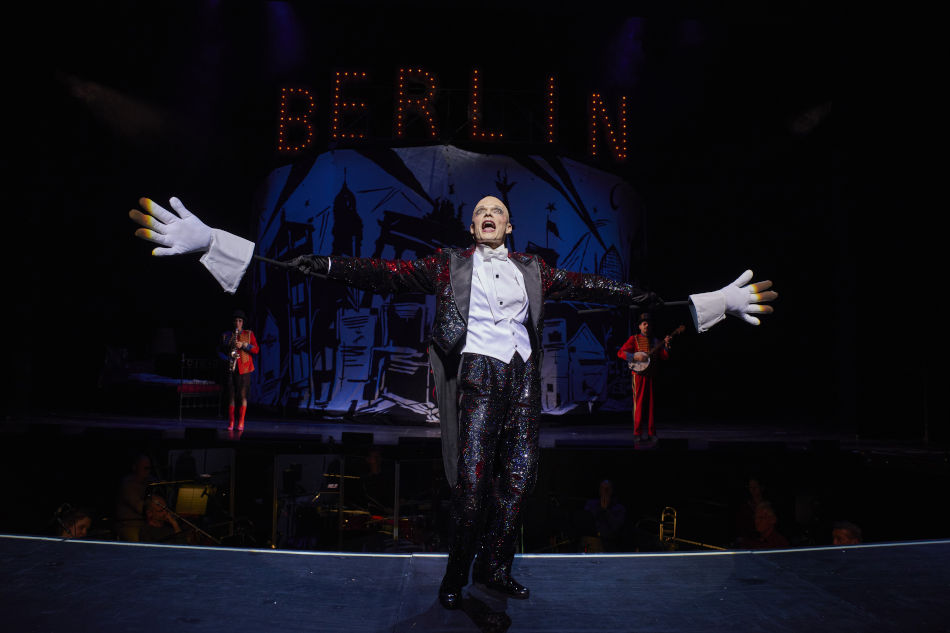

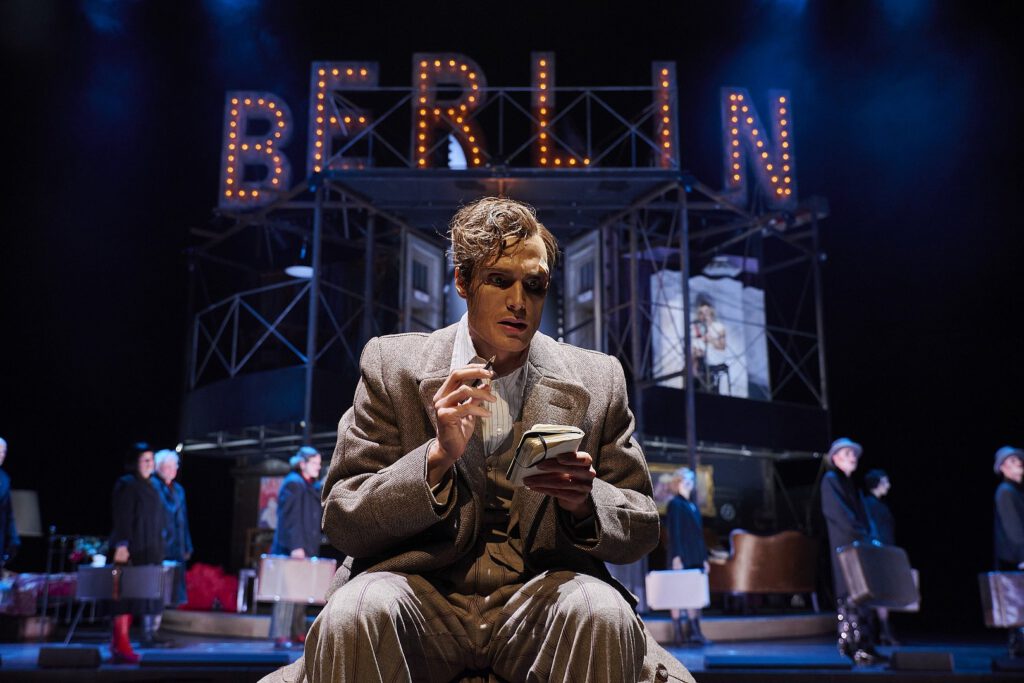

Review: CABARET

at the Kit Kat Club London

von Marcel Eckerlein-Konrath

Schon beim Betreten des Playhouse Theatres, das in den funkelnden, zwielichtigen KitKat Klub verwandelt wurde, spürt man: hier ist man augenblicklich in einer neuen Welt. Hier wird etwas erzählt, das tief ins Heute hineinreicht. Die Zuschauer*innen betreten den Raum nicht durch den gewohnten Eingang, sondern durch die Stage Door – sie treten ein in eine Welt zwischen Rausch und Abgrund.

Die Vorstellung beginnt mit einer elektrisierenden Pre-Show: Musik, Tanz, Verführung. Alles scheint möglich in dieser glitzernden Parallelwelt. Und doch schwingt von Anfang an eine dunkle Ahnung mit – eine Ahnung von etwas, das näher kommt, leiser, bedrohlicher.

Billy Porter als Emcee ist das pulsierende Herz dieser Inszenierung – charismatisch, unheimlich, verführerisch. Doch hinter dem Glanz, dem Spiel mit Gender und Identität, offenbart er auch eine tiefe Verletzlichkeit. Porter gelingt es, zwischen Zynismus und Zartheit zu changieren, zwischen flamboyanter Showfigur und stillem Beobachter des drohenden Zusammenbruchs. Seine Präsenz ist elektrisierend – nicht nur, weil er die Bühne beherrscht, sondern weil er immer wieder Momente der nackten, fast schmerzhaften Menschlichkeit zulässt.

Dabei erinnert seine Darstellung stellenweise an seine preisgekrönte Rolle als Pray Tell in der Serie Pose – auch dort spielte er eine queere Figur, die zwischen Glamour und persönlicher Tragödie existiert. Doch während Pray Tell im Kontext der AIDS-Krise kämpft, ist Porters Emcee der Chronist eines historischen Abgrunds – und zugleich dessen warnende Stimme für die Gegenwart. Besonders eindrucksvoll: sein „I Don’t Care Much“. Es ist kein beiläufiges Nummernrevue-Lied – es ist ein Schrei der Verzweiflung, bitter, leise, erschütternd. Dieser Moment trifft ins Mark.

Seine Figur des Emcee nimmt in Cabaret eine besondere Rolle ein. Er ist nicht Teil der eigentlichen Handlung, sondern bewegt sich zwischen den Ebenen – Kommentator, Erzähler, Verführer, Spiegel der Gesellschaft. Er beobachtet, kommentiert, warnt – und verführt das Publikum zugleich. Mal ist er Clown, mal Zyniker, mal Schattenwesen. In Frecknalls Inszenierung wird dieser Aspekt besonders klar herausgearbeitet: Der Emcee weiß, was kommt. Und er weiß, dass niemand hinhört – zumindest nicht rechtzeitig.

Porter spielt diese Ambivalenz mit großer schauspielerischer Tiefe. Jeder Blick, jede Pause, jedes ironisch gehauchte „Willkommen“ trägt Bedeutung.

Er ist das Gewissen der Show – und das Echo all jener Stimmen, die in Zeiten des Wandels zu leise waren.

Wenn Marisha Wallace als Sally Bowles die Bühne betritt, gehört der Raum sofort ihr – nicht nur wegen ihrer beeindruckenden Präsenz, sondern weil sie etwas mitbringt, das man auf einer Theaterbühne nur selten in solcher Reinheit erlebt: Echtheit. Ihre Sally ist keine glamouröse Diva, keine oberflächliche Revuepuppe, sondern eine Frau aus Fleisch und Blut. Eine, die kämpft, lacht, trinkt, liebt – und die immer wieder aufsteht, auch wenn es eigentlich fast nicht mehr möglich ist.

Sie ist eine Heldin des Alltags, ein Kumpel, den man beschützen möchte, obwohl man weiß, dass sie sich selbst retten muss. In Wallace‘ Spiel liegen Mut, Trotz, Witz – aber auch eine tiefe, ungeschönte Verletzlichkeit. Ihre Sally glaubt noch an das Gute, selbst wenn ihr die Welt längst das Gegenteil bewiesen hat. Und genau das macht ihre Figur so menschlich, so tragisch – und so stark.

Ihre Stimme ist schlicht atemberaubend. Kraftvoll, klar, emotional aufgeladen – jede Note sitzt, jede Silbe hat Gewicht. Und wenn sie „Maybe This Time“ singt, wird aus einem bekannten Showtune ein Akt des Überlebens. Noch nie – wirklich noch nie – war dieser Song auf einer Bühne so intensiv, so dringlich, so verletzlich. Kein Showstopper, sondern ein offenes Herz. Ein letzter Versuch, das Leben noch einmal zu spüren, bevor es entgleitet.

Dass Wallace als Amerikanerin mit einem British English aufwartet, das bis ins letzte Detail glaubhaft klingt, ist ein weiteres kleines Wunder. Ihr Akzent ist „spot on“, ihre Sprachführung makellos – sie spielt Sally nicht wie eine Britin, sie ist es. Dieses Maß an stimmlicher, sprachlicher und emotionaler Präzision ist schlicht außergewöhnlich.

Was Wallace leistet, ist nicht weniger als eine Neuerfindung der Rolle. Sie zeigt Sally als Frau, die sich weder romantisieren noch brechen lässt. Eine, die Fehler macht, ja – aber die nie aufhört zu hoffen. Sie ist der lebendige Beweis, dass selbst im Angesicht des Zusammenbruchs Würde, Mut und Menschlichkeit weiterbestehen können.

Die große Stärke der Inszenierung von Rebecca Frecknall: Sie verweigert sich dem sicheren Rückblick. Sie erzählt nicht nur vom Berlin der 1930er-Jahre – sie spricht direkt ins Hier und Jetzt. Und die Parallelen sind erschreckend deutlich.

Wenn wir heute auf das Erstarken rechtspopulistischer Parteien blicken – auf Ausgrenzung, Rassismus, Hass auf Minderheiten, Hetze gegen queere Menschen, auf das Gift der Fremdenfeindlichkeit, das sich in den Diskurs mischt – dann spüren wir, wie aktuell Cabaret ist. Das Musical zeigt eine Gesellschaft, die lieber wegsieht, lieber feiert, statt zu handeln. Und genau das erleben wir heute wieder: politische Normalisierung des Undenkbaren, die schleichende Verschiebung der Grenzen, die gefährliche Sehnsucht nach „einfachen Antworten“.

Rebecca Frecknalls Inszenierung macht klar: Das ist nicht Vergangenheit – das ist Gegenwart. Wenn Sally sagt, sie wolle sich nicht mit Politik befassen, weil das Leben zu schön ist – dann klingt das wie viele Stimmen heute, die meinen, es gehe sie nichts an. Und wenn am Ende die Musik verstummt und der Emcee sein Lächeln verliert, dann bleibt ein bitteres Gefühl: Es hätte nicht so weit kommen müssen.

Auch das intime Setting des Theaters verstärkt diese Botschaft. Man sitzt dicht an den Darsteller*innen, kann den Atem, den Schweiß, das Flackern in den Augen sehen. Es gibt kein Entkommen – und genau das braucht es: ein unmittelbares, schonungsloses Erleben.

Cabaret basiert auf den Berlin-Erzählungen von Christopher Isherwood, die das Lebensgefühl der späten Weimarer Republik einfangen – eine Zeit des künstlerischen Aufbruchs, aber auch der politischen Blindheit. Das Musical von Kander, Ebb und Prince wurde 1966 uraufgeführt, hat seitdem viele Gesichter gehabt – doch selten war es so dringlich wie heute.

Diese Produktion ist nicht nur künstlerisch herausragend, sie ist ein Weckruf. Sie erinnert uns daran, was auf dem Spiel steht, wenn wir Toleranz zur Meinungssache erklären und Menschenrechte verhandelbar machen.

Cabaret im Playhouse Theatre ist ein Erlebnis, das einen nicht loslässt. Brillant gespielt, atemberaubend gesungen, erschreckend aktuell. Es ist ein Appell an unsere Menschlichkeit – und eine Warnung davor, was geschieht, wenn wir sie verlieren.

Ein Musical? Ja. Aber vor allem: eine Mahnung.

Review: THE DEVIL WEARS PRADA

Dominon Theatre London

von Marcel Eckerlein-Konrath

Mit dem Einzug von The Devil Wears Prada (Regie: Jerry Mitchell) ins Londoner Dominion Theatre feiert eine der ikonischsten Modegeschichten der letzten Jahrzehnte ihre große Musical-Premiere im West End. Die Erwartungen sind entsprechend hoch – schließlich basiert das Stück nicht nur auf Lauren Weisbergers Bestseller, sondern vor allem auf dem überaus erfolgreichen Film mit Meryl Streep und Anne Hathaway, der weltweit Kultstatus genießt.

Der Weg dahin war allerdings nicht ganz reibungslos. Das Tryout der Show 2022 in Boston verlief verhalten. Elton John, verantwortlich für die Musik, zeigte sich selbstkritisch und kündigte an, das Material noch einmal „grundlegend zu überdenken“. Nun ist das Musical in London angekommen – überarbeitet, aufpoliert, neu gestylt. Aber reicht das für den großen Auftritt auf dem Laufsteg des West End? Was auf die Bühne gebracht wurde, ist eine weitgehend werkgetreue Umsetzung des Films, die viele bekannte Szenen und Dialoge übernimmt. Diese Nähe zur Vorlage funktioniert auf der einen Seite als emotionaler Anker für Fans des Originals, macht es der neuen Produktion auf der anderen Seite aber schwer, ein eigenes Profil zu entwickeln. Man hat streckenweise das Gefühl, einem gut gemachten Re-Enactment beizuwohnen, das sich eng an eine bekannte Ikone anlehnt, ohne diese ganz erreichen zu können. Die Songs von Elton John wirken, als hätte man ihm den Auftrag gegeben: „Mach’s ein bisschen wie Cyndi Lauper in ‚Kinky Boots‘ – aber bitte nicht zu offensichtlich.“ Das Ergebnis sind routiniert produzierte Musicalnummern, die eher standardmäßig geschneidert und selten mitreißend sind (House of Miranda). Die große Hymne fehlt, der musikalische Glamour bleibt hinter der Marke Elton John überraschend blass. Es klingt gefällig, aber nicht erinnerungswürdig – solide Konfektionsware, keine Haute Couture.

Vanessa Williams bringt als Miranda Priestly zweifellos Stil und Bühnenpräsenz mit – sie betritt die Szenerie mit geschmeidiger Eleganz, ordentlicher Stimme und jener Aura, die man von einer erfolgreichen Mode-Ikone erwartet. Ihre Interpretation ist kontrolliert und präzise, was ihrer Darstellung eine gewisse Noblesse verleiht. Doch genau in dieser Zurückhaltung liegt zugleich das Problem: Miranda bleibt unterkühlt – aber nicht im Sinne einer einschüchternden Grande Dame, sondern eher als distanzierte, fast abstrahierte Figur.

Was bei Meryl Streep im Film als eiskaltes Charisma mit minimalistischem Ausdruck wirkte – ein gehauchtes „That’s all“ konnte ganze Welten zum Einsturz bringen – verliert bei Williams spürbar an dramaturgischer Wirkung. Ihre Miranda scheint sich nie ganz von früheren Rollen zu lösen, insbesondere nicht von Wilhelmina Slater aus Ugly Betty. Die Verbindung ist unverkennbar: die scharfe Zunge, das überlegene Augenrollen, die leicht ironische Distanziertheit. Doch wo Wilhelmina eine überzeichnete Satirefigur war, verlangt Miranda Priestly eine differenzierte Mischung aus Macht, Intelligenz und Furcht einflößender Ruhe.

Es fehlt jene leise, souveräne Autorität, mit der Miranda allein durch Anwesenheit dominiert. Stattdessen wirkt Williams’ Spiel oft wie eine Hommage (Imitation?). Sie ist stets präsent, aber selten bedrohlich. Man beobachtet sie mit Interesse, doch das Gefühl ehrlicher Einschüchterung – so zentral für die Dynamik zwischen Miranda und Andy – stellt sich kaum ein. In den entscheidenden Momenten, etwa bei der berühmten „Cerulean-Blau“ Monolog bleibt ihre Wirkung eher mau und oberflächlich.

Ihre Miranda ist keine Tyrannin, eher eine versierte Strategin – und das kann durchaus als ein neuer Zugang zur Rolle verstanden werden. Doch im direkten Vergleich mit der ikonischen Vorlage fehlt es an Schärfe, an emotionalem Gewicht und jener feinen Mischung aus Faszination und Furcht, die die Figur zur Legende machte.

Georgie Buckland als Andy Sachs macht ihren Job respektabel – stimmlich und schauspielerisch erstklassig. Sie trägt die Show mit Energie, bleibt aber letztlich in einer Rolle gefangen, die zu eng an der Filmvorlage klebt, ohne ihr etwas Eigenständiges abzugewinnen.

Matt Henry als Nigel hat ein feines Gespür für Timing, vefügt über natürlichen Charme und einem warmen, humorvollen Charakter, der jene Leichtigkeit in die Inszenierung bringt, die an vielen Stellen schmerzlich vermisst wird. Er füllt die Rolle mit Leben, ohne sie zu überzeichnen, und balanciert gekonnt zwischen pointiertem Witz und echter Emotionalität.

Sein Nigel ist Mentor, Freund und Mode-Flüsterer in einem – stets auf den Punkt gespielt, mit klug dosierter Energie und einer großen Offenheit, die ihn sofort ins Herz des Publikums rückt. Gerade in den Szenen, in denen er Andy stützt und formt, zeigt sich Henrys Fähigkeit, aus scheinbar beiläufigen Momenten glaubhafte Tiefe zu schöpfen. Auch gesanglich überzeugt er mit starker Stimme und viel Ausdruck – seine Songs gehören zu den mitunter einprägsamsten der Show (Dress Your Way Up).

Bemerkenswert ist zudem, wie sehr Henry mit seiner bloßen Präsenz Szenen dominieren kann. Seine Ausstrahlung ist leuchtend und ehrfurchtgebietend – und im direkten Vergleich wirkt seine Bühnenkraft mitunter sogar eindrucksvoller als die der eigentlichen Hauptfigur Miranda. Während Vanessa Williams‘ Interpretation bisweilen an emotionaler Schärfe vermissen lässt, gelingt es Henry, mit Wärme und Authentizität zu berühren.

Doch der Star der Produktion ist zweifellos Amy Di Bartolomeo als Emily. Ihre Performance, zurecht Olivier-nominiert, ist eine explosive Mischung aus Präzision, Komik und vokaler Brillanz. Jedes Mal, wenn sie die Bühne betritt, richtet sich der Blick ganz automatisch auf sie – sie ist das dramaturgische Gegenstück zu Miranda, sprühend vor Energie, mit einem Timing, das messerscharf sitzt. Ihre Momente sind die stärksten des Abends.

Was wirklich überzeugt, sind die Kostüme und das aufwendig gestaltete Bühnenbild. Hier wird mit Stilgefühl, Detailverliebtheit und handwerklicher Klasse gearbeitet. Die Modeschau-Szenen funkeln, das Redaktionsbüro wirkt lebendig und bis ins kleinste Accessoire durchdacht. In diesen Momenten glaubt man kurz, in die Welt von Runway einzutauchen.

Doch am Ende bleibt das Gefühl, einem luxuriös verpackten Präsent beizuwohnen, dessen Inhalt man leider schon kennt – und den man womöglich nicht dringend gebraucht hätte. Insgesamt ist The Devil Wears Prada im Dominion Theatre ein unterhaltsames, handwerklich gut gemachtes Musical, das seine Geschichte mit Nähe zur Vorlage erzählt. Es wird seine Fans finden – auch wenn es der Inszenierung stellenweise noch an eigener Handschrift fehlt. Wer den Film liebt, wird viel Wiedererkennbares finden; wer nach einem neuen musikalischen Statement sucht, bleibt womöglich etwas unberührt und enttäuscht zurück. Es ist ein solides West-End-Musical – professionell, kurzweilig, doch mit Luft nach oben. „That’s all.“

Review: DEAR EVAN HANSEN

Stadttheater Fürth

von Marcel Eckerlein-Konrath

Mit Spannung wurde die deutsche Erstaufführung des preisgekrönten Broadway-Musicals Dear Evan Hansen erwartet – einem Stück, das mit ungewöhnlicher Ehrlichkeit Themen wie soziale Angststörung, Suizid, Depression, Trauer und die Sehnsucht nach Zugehörigkeit behandelt. Nun hat es den Sprung auf die deutschsprachige Bühne geschafft – in einer Inszenierung, die sich visuell und atmosphärisch eng am amerikanischen Original orientiert, zugleich aber mit ihrer eigenen visuellen Handschrift punktet.

Allen voran der gekonnte Einsatz von Live-Kameras, eingeblendeten Nachrichten, Reels und Social-Media-Kommentaren: Diese Elemente sind nicht bloße Gimmicks, sondern formen den Raum, in dem sich die fragile Identitätssuche der Jugendlichen abspielt. Das Digitale wird zur Bühne für Sehnsucht, Schmerz und Projektion – und in dieser deutschen Fassung klug und effektiv eingesetzt.