Review: WIENER MELANGE – NEUJAHRSKONZERT DER STAATSPHILHARMONIE NÜRNBERG

von Marcel Eckerlein-Konrath

Das Neujahrskonzert der Staatsphilharmonie Nürnberg unter der Leitung von Generalmusikdirektor Roland Böer geriet zu einem jener seltenen Abende, an denen sich musikalische Exzellenz und emotionale Tiefe zu einem unvergesslichen Erlebnis vereinen. Vom ersten Takt von Beethovens Zweiter an bis zum finalen Jubelschrei der Accelerationen spürte man: Hier musiziert ein Orchester, das nicht nur technisch auf höchstem Niveau agiert, sondern mit Herz und Seele bei der Sache ist.

Roland Böers Dirigat war von einer Leidenschaft durchdrungen, die sich unmittelbar auf das Orchester übertrug. Jede Geste seines Taktstocks schien nicht nur Anweisung, sondern Einladung zu sein: eine Einladung, gemeinsam in die Tiefe dieser Werke einzutauchen. Man merkte dem Maestro an, dass er nicht nur die Partitur vor Augen hat, sondern die Seele jedes einzelnen Werkes erfasst und zum Klingen bringt. Bei Beethovens euphorischem Kopfsatz der Zweiten Sinfonie, gelang es Böer, die Ambivalenz zwischen Verzweiflung und Hoffnung hörbar zu machen, ohne jemals ins Pathetische abzugleiten.

Die Staatsphilharmonie Nürnberg präsentierte sich in glänzender Verfassung. Dass dieses Orchester für Nürnberg weit mehr als eine kulturelle Institution ist – nämlich ein lebendiges Zentrum musikalischer Exzellenz –, bewies sich an diesem Abend eindrucksvoll. Die Streicher, allen voran die ersten Violinen, brillierten in Mozarts Kleiner Nachtmusik mit jenem seidigen, geschmeidigen Ton, der die Romanze zu dem macht, was sie ist: eine musikalische Liebeserklärung. Hier offenbarte sich jenes Mozartsche Geheimnis, das der junge Wolfgang einst vielleicht Beethoven hätte weitergeben wollen, wären die beiden sich 1787 in Wien tatsächlich begegnet. Die Holzbläser setzten mit zarten Vogelstimmen und subtilen Schattierungen Akzente, die Bläser gaben dem Ganzen den nötigen Glanz. Das berühmte Rondo wirkte wie ein leiser Dialog, ein augenzwinkerndes Spiel zwischen Nähe und Distanz – ganz im Sinne jener amourösen Episoden, die Mozart hier musikalisch andeutet.

Ein besonderer Reiz des Programms lag im Übergang zu Korngolds Vorspiel aus Der Schneemann. Diese kurze, funkelnde Walzerfolge wurde zu einem kleinen Juwel des Abends. Die spätromantische Sattheit der Orchestrierung schimmerte in den Farben der Staatsphilharmonie, Triangel und Glockenspiel ließen tatsächlich eine glitzernde Winterlandschaft aufscheinen. Man konnte sich gut vorstellen, wie der elfjährige Korngold hier staunend seine ersten großen Bühnenerfolge erlebte – und zugleich ahnen, warum Richard Strauss diesen Tonfall später so mühelos aufnehmen konnte.

Besonders berührend geriet Mahlers Adagietto aus der Fünften Sinfonie. Die Harfe, von den Streichern umschmeichelt, rief jene intime Atmosphäre hervor, die Luchino Visconti später in Der Tod in Venedig so meisterhaft nutzen sollte. Böers Tempogestaltung war dabei von bewundernswerter Klugheit: Er ließ der Musik Zeit zu atmen, ohne sie in süßliche Sentimentalität abgleiten zu lassen. Wenn man Wilhelm Mengelbergs Notiz kennt – Wie ich dich liebe, Du meine Sonne –, dann verstand man an diesem Abend, dass hier nicht nur Mahlers Liebeserklärung an Alma erklang, sondern auch Böers Liebeserklärung an die Musik selbst.

Mit Brahms’ heiterem Finale der Zweiten Sinfonie setzte die Staatsphilharmonie einen triumphalen Schlusspunkt vor der Pause. Hier durfte das Orchester jubeln, ohne schwerfällig zu werden. Böer trieb das Allegro con spirito mit elanvoller Klarheit voran und ließ die Dur-Fanfaren erstrahlen. Man spürte den Überschwang, den Brahms empfunden haben muss – jene Melodien, über die man, wie er selbst sagte, beinahe stolpern konnte. Die Dur-Fanfaren erstrahlten in vollem Orchesterglanz, das Tutti entwickelte eine Wucht, die den Saal zum Beben brachte.

Nach der Pause folgte das, worauf viele gewartet hatten: der Wiener Teil des Abends. Und hier zeigte sich erneut Böers interpretatorische Souveränität. Die Wiener Bonbons erklangen mit der richtigen Mischung aus Eleganz und Verschmitztheit. Man hörte förmlich das Knistern der Ballroben und das Klirren der Champagnergläser auf jenem legendären Faschingsball der Wiener Industriegesellschaft von 1866.

Auf zum Tanze! entfaltete jenen übermütigen Charme, der die Gäste in der Villa Strauss 1888 bis halb neun in der Früh auf den Beinen gehalten haben muss, bevor sie mit Frankfurter Würstchen verabschiedet wurden. Die Staatsphilharmonie spielte hier mit einer Leichtigkeit, die nie ins Routinierte abglitt. Das Schlagwerk in der Demolirer-Polka ließ die Sprengungen und Abbruchhämmer beim Abriss der Wiener Festungsanlagen plastisch vor dem inneren Auge entstehen: ein Großprojekt, das Kaiser Franz Joseph I. anordnete und das Wien den Weg in die Moderne ebnete.

In den Geschichten aus dem Wienerwald schwelgte das Orchester in wunderschönen Melodien. Die Holzbläser imitierten das Vogelgezwitscher, die Hörner ließen Jagdrufe erklingen, und man meinte, die frische Luft des Naherholungsgebiets vor den Toren der Donaumetropole zu atmen. Böer verstand es meisterhaft, die verschiedenen Episoden dieses Walzers als zusammenhängende Geschichte zu erzählen – eine Geschichte vom Wienerwald als Sehnsuchtsort und als Wiege des Wiener Walzers selbst.

Die Accelerationen schließlich – komponiert für den Faschingsball 1860 – bildeten einen furiosen Abschluss. Die extremen Tempobeschleunigungen, die stampfenden Maschinen im Orchesterklang: all das setzte die Staatsphilharmonie mit einer Präzision und Spielfreude um, die das Publikum von den Sitzen riss. Böer trieb das Orchester zu immer neuen Höhenflügen an, ohne je die Kontrolle zu verlieren. Das Gesamtkonzept des Abends – von Beethovens trotziger Hoffnung über Mozarts Anmut und Mahlers Innigkeit bis hin zum sprühenden Wiener Temperament – ging vollständig auf.

Die Staatsphilharmonie Nürnberg hat mit diesem Neujahrskonzert einmal mehr bewiesen, warum sie für die fränkische Metropole unverzichtbar ist und weit über die Stadtgrenzen hinaus Strahlkraft entwickelt. Als Träger der Nürnberger Opernproduktionen und als eigenständiger Konzertklangkörper verkörpert das Orchester jene Doppelnatur, die nur die wenigsten deutschen Orchester so souverän meistern. Unter Roland Böers engagiertem Dirigat entwickelt sich hier ein Klangkörper, der durchaus das Zeug hat, in der ersten Liga der deutschen Orchester mitzuspielen.

Ein Abend, der zeigte: Das neue Jahr kann kommen. Mit solcher Musik im Gepäck ist man für alles gewappnet. Auf ein schwungvolles 2026!

Review: DIE ZAUBERFLÖTE

Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf

von Marcel Eckerlein-Konrath

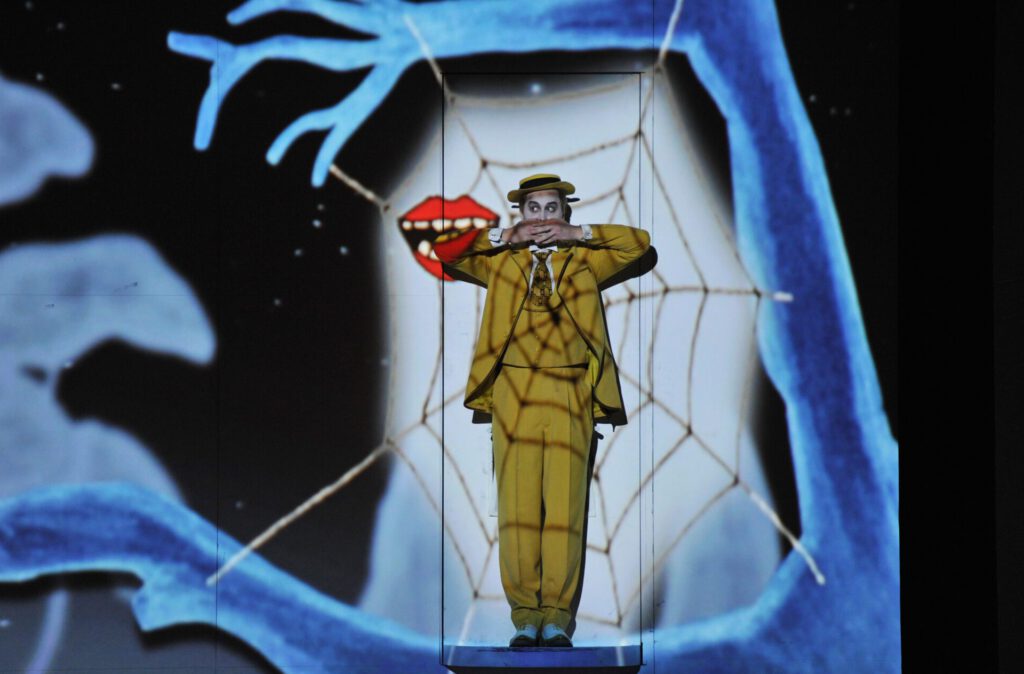

Die Deutsche Oper am Rhein präsentiert mit der Übernahme der Kosky/Andrade-Inszenierung von Mozarts Die Zauberflöte einen Theaterabend von seltener ästhetischer Geschlossenheit und innovativer Kraft. Was an der Komischen Oper Berlin bereits international Furore machte, entfaltet auch in Düsseldorf jene magische Synthese aus animierter Bildwelt, präzisem Musiktheater und emotionaler Tiefe, die dieses Werk zur meistgespielten deutschsprachigen Oper werden ließ – und hier zu neuem Leben erwacht.

Barrie Kosky und das Künstlerkollektiv 1927 (Suzanne Andrade, Paul Barritt) haben eine Inszenierung geschaffen, die in ihrer visuellen Radikalität und narrativen Stringenz beeindruckt. Koskys Grundthese – dass Die Zauberflöte gerade durch ihre heterogene Natur unerschöpflich bleibe und jeder Versuch einseitiger Deutung scheitern müsse – wird hier nicht nur theoretisch postuliert, sondern konsequent ins Bild übersetzt. Die Produktion zelebriert bewusst die stilistischen Brüche des Werks: Fantasy und Surrealismus, Magie und zutiefst menschliche Emotion koexistieren ohne harmonisierenden Zwang.

Die ästhetische Referenz auf die Berliner Bildtradition der 1920er Jahre – Stummfilm, Kabarett, expressionistische Animation, ist dabei nie nostalgisches Zitat, sondern produktive Aneignung. Paul Barritts Animationen bedienen sich eines visuellen Vokabulars, das von Kupferstichen des 18. Jahrhunderts bis zu zeitgenössischen Comics reicht, ohne jemals eklektisch zu wirken. Die Entscheidung alle Dialoge zu streichen und durch Zwischentitel im Stummfilmstil zu ersetzen, ist von erstaunlicher dramaturgischer Konsequenz: Was zunächst als Verzicht erscheinen könnte, entpuppt sich als radikale Konzentration auf das Wesentliche. Die begleitende Musik vom historischen Hammerklavier (Laura Poe) – Mozarts eigene Fantasien – wird zum narrativen Bindegewebe, das den Stummfilm von Wolfgang Amadeus Mozart organisch zusammenhält.

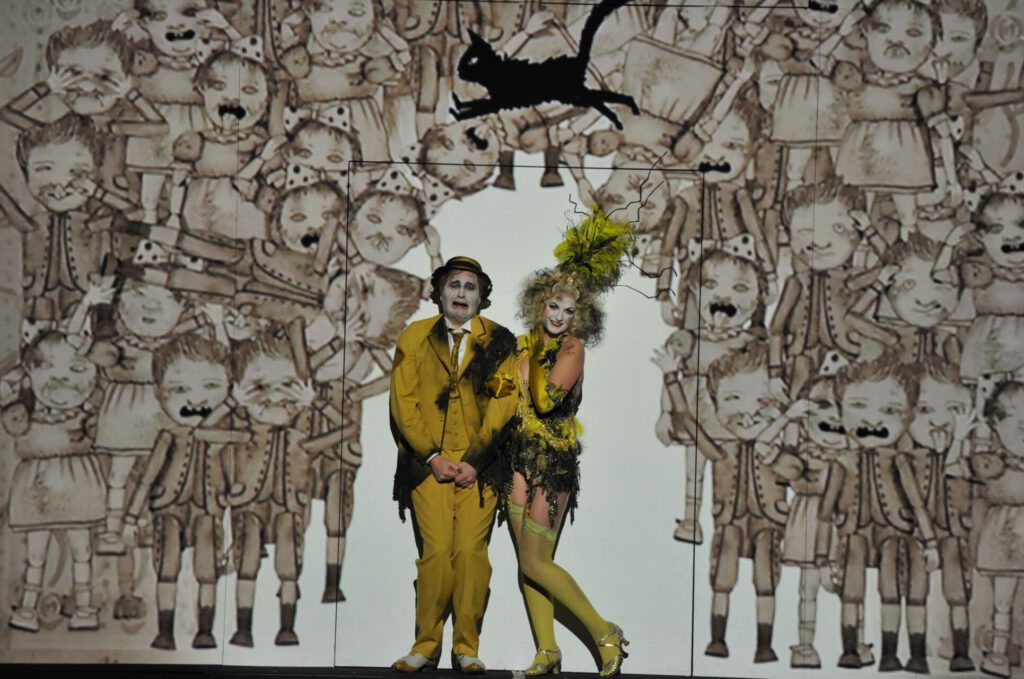

Diese Inszenierung denkt konsequent vom Bild her. Gesten, Bewegungen und visuelle Metaphern übernehmen das Erzählen, wobei das Timing strikt aus der Musik entwickelt wird. Die Synchronisation von Animation und Live-Performance ist von atemberaubender Präzision – hier zeigt sich die jahrelange Erfahrung von 1927 mit dieser hybriden Kunstform. Wenn Papageno (mit deutlichen Anleihen an Buster Keaton) durch surreale Landschaften stolpert, wenn Monostatos als nosferatuhafte Schreckgestalt durch die Dunkelheit gleitet, oder wenn die drei Damen in geometrisch-abstrakten Räumen agieren, entsteht ein visueller Rhythmus, der die Musik nicht illustriert, sondern interpretiert.

Besonders bemerkenswert ist die Reduktion in den emotional dichtesten Momenten: Wenn Pamina allein im weißen Licht steht und ihre innere Hölle durchschreitet, wenn Tamino vor dem verschlossenen Tempel seiner Verzweiflung Ausdruck verleiht – hier verzichtet die Inszenierung auf jede visuelle Überladung und erreicht gerade dadurch eine erschütternde Intensität. Technik bleibt Mittel, nie Selbstzweck; das Menschliche im Animierten wird spürbar.

Die Bühnen- und Kostümgestaltung von Esther Bialas verdient höchste Anerkennung. Ihre Arbeit ist nicht nur ästhetisch kohärent, sondern dramaturgisch intelligent: Die Kostüme bewegen sich zwischen historischer Referenz und zeitloser Stilisierung, die Bühne schafft Räume für die Projektionen, ohne sich ihnen unterzuordnen. Die schwarz-weiße Grundierung wird durch gezielte Farbakzente wirkungsvoll kontrastiert. Bialas’ Entwürfe sind von wahrlich zauberhafter Qualität, denn sie schaffen eine Welt, die märchenhaft und gleichzeitig seltsam vertraut wirkt, als betrete man ein lange verschüttetes kollektives Bildgedächtnis.

Diego Leetz’ Lichtdesign ergänzt dies mit subtiler Präzision: Die Übergänge zwischen Tag und Nacht, zwischen Sarastros Sonnentempel und dem nächtlichen Reich der Königin, werden nicht plakativ inszeniert, sondern durch fein abgestufte Lichtstimmungen vermittelt, die der Musik folgen und die Animation rahmen.

Péter Halász am Pult der Düsseldorfer Symphoniker liefert eine musikalische Interpretation, die den besonderen Anforderungen dieser Inszenierung gerecht wird. Halász versteht, dass in dieser Produktion das Timing essentiell ist – die Synchronisation mit den Animationen muss millimetergenau sitzen, ohne dass die Musik mechanisch oder gehetzt wirkt. Das gelingt ihm mit bemerkenswerter Souveränität.

Seine Lesart Mozarts ist klar, transparent und von klassischer Eleganz. Die Düsseldorfer Symphoniker spielen mit jener präzisen Artikulation, die Mozarts Orchestersatz verlangt, ohne dabei spröde oder akademisch zu klingen. Besonders in den Bläsersätzen – den magischen Klängen der Flöte und des Glockenspiels – entfaltet das Orchester einen schwebenden Klang. Die dynamischen Kontraste sind fein austariert, die Tempi gut gewählt: weder überstürzt noch schleppend, sondern dem jeweiligen Affekt angemessen.

Ein besonderes Lob gebührt Laura Poe am historischen Hammerklavier und Tastenglockenspiel. Ihre Begleitung der Zwischentitel und stummen Szenen ist von großer Sensibilität – sie findet stets den richtigen Ton zwischen Mozartscher Eleganz und der leicht verschrobenen Ästhetik des frühen Stummfilms.

Das Sängerensemble bewegt sich auf durchweg gutem bis exzellentem Niveau, wobei einige Partien besonders herausragen.

Danae Kontora als Königin der Nacht ist der stimmliche Höhepunkt des Abends. Ihre beiden großen Arien O zittre nicht, mein lieber Sohn und die berüchtigte Rachearie Der Hölle Rache, sind technisch absolut brillant gemeistert. Kontoras Koloraturtechnik ist von kristalliner Präzision, ihre Höhe (bis zum dreigestrichenen F) ist sicher, strahlend und von einer Leichtigkeit, die an einen wunderschönen Singvogel denken lässt. Dabei bleibt ihre Interpretation nie nur virtuoses Schauturnen: Sie verleiht der Königin eine genuine dramatische Präsenz, eine Mischung aus verletzter Mütterlichkeit und kalter Rache, die die Ambivalenz der Figur spürbar macht. Die Phrasierung ist musikalisch intelligent, die Textverständlichkeit auch in den schwierigsten Passagen gegeben – eine Leistung von internationalem Format.

Anna-Sophia Theil als Pamina überzeugt gleichermaßen. Theil, die optisch an Louise Brooks erinnert und damit perfekt in die Stummfilm-Ästhetik passt, verfügt über einen lyrischen Sopran von warmer, samtiger Textur. Ihre Darstellung Paminas ist von großer emotionaler Intensität: Man glaubt ihr die verzweifelte Liebe zu Tamino, man leidet mit ihr in ihrer Todessehnsucht. Die Arie Ach, ich fühl’s, jener Moment absoluter Verlassenheit, gestaltet sie mit einer Legato-Führung und einem messa di voce von berührender Schönheit. Theils Pamina ist keine passive Märchenprinzessin, sondern eine Frau, die ihre eigene Initiationsreise durchschreitet – und das macht sie zur heimlichen Protagonistin dieses Abends.

Das Trio der drei Damen – Anke Krabbe (Erste Dame), Sarah Ferede (Zweite Dame) und Katarzyna Kuncio (Dritte Dame) – ist von großartiger Homogenität und gleichzeitig individueller Charakterisierung. Alle drei verfügen über gut ausgebildete, tragfähige Stimmen, die sich im Terzett wunderbar mischen, ohne ihre jeweilige Persönlichkeit zu verlieren. Sie spielen und singen mit den Konventionen der Opera seria, ohne je ins Klamaukhafte abzugleiten. Die Intonation ist präzise, die Phrasierung stilsicher, die Textverständlichkeit vorbildlich. In dieser Inszenierung, die den drei Damen mehr Raum gibt als viele andere, entfalten sie eine genuine komische Kraft.

Der lyrische Tenor von Andrés Sulbarán als Tamino ist von angenehmer Klangfarbe, technisch sauber geführt und in der Höhe sicher. Dies Bildnis ist bezaubernd schön gestaltet er mit Empfindung, ohne ins Sentimentale zu kippen. Szenisch verkörpert er überzeugend den träumenden, suchenden Helden, der einem Bild folgt – eine archetypische Konstellation, die diese Inszenierung stark macht. Was Sulbaráns Interpretation fehlt, ist jene letzte Durchdringung, jene Präsenz, die einen Tamino unvergesslich macht.

Roman Hoza als Papageno ist eine Idealbesetzung. Seine warme, charaktervolle Baritonstimme, seine natürliche Spielfreude und sein komisches Timing machen ihn zur perfekten Verkörperung des Vogelfängers. Hoza singt mit jener scheinbaren Leichtigkeit, die große Könnerschaft verrät – seine Diktion ist klar, sein Ton rund und geschmeidig. Szenisch brilliert er in der Interaktion mit den Animationen: Die Szenen, in denen er mit gezeichneten Vögeln oder der erscheinenden Papagena interagiert, sind von großer komödiantischer Präzision. Dabei vergisst Hoza nie die melancholische Grundierung der Figur – jene existenzielle Einsamkeit, von der Kosky spricht. Sein Ein Mädchen oder Weibchen ist nicht nur lustig, sondern auch ein wenig traurig – und damit zutiefst menschlich.

Charlotte Langner als Papagena hat wenig Bühnenzeit, nutzt diese aber für einen charmanten, quirligen Auftritt. Ihre helle Sopranstimme fügt sich wunderbar mit Hozas Bariton im Schlussduett.

Die problematischste Besetzung des Abends ist Torben Jürgens als Sarastro. Jürgens verfügt über einen grundsätzlich tragfähigen Bass, bleibt jedoch etwas unter seinen Möglichkeiten. Sarastro verlangt einen Bass von außergewöhnlicher Tiefe und Autorität – die beiden großen Arien O Isis und Osiris und In diesen heil’gen Hallen müssen einen Klangraum eröffnen, der priesterliche Würde und väterliche Wärme vereint. Jürgens’ Stimme klingt in der Mittellage angenehm, verliert aber in der Tiefe an Substanz und Tragfähigkeit. Das F und das tiefe D wirken forciert, nicht frei resonierend. Seine Interpretation bleibt dadurch unverbindlich. Sarastro wird zum freundlichen Onkel statt zur numinosen Vaterfigur. Das ist schade, denn die Inszenierung legt großen Wert auf die Ambivalenz dieser Figur, auf das Rätselhafte, das in Sarastros vermeintlicher Weisheit liegt. Jürgens kann diese Komplexität stimmlich nicht vollständig ausfüllen.

Der Chor der Deutschen Oper am Rhein unter der Leitung von Albert Horne liefert eine präzise, klangschöne Arbeit ab. Die Priester- und Gefolgsschaftschöre sind homogen und von jener zurückgenommenen Feierlichkeit, die Mozarts Partitur verlangt. In einer Inszenierung, die so stark auf visuelle Präzision setzt, ist es keine leichte Aufgabe, den Chor so zu positionieren und zu führen, dass er mit den Animationen harmoniert – hier gelingt das vorzüglich.

Koskys und Andrades Interpretation rückt den Märchenkern der Oper ins Zentrum: Die Zauberflöte als Liebesgeschichte, als lange, von Trennungen geprägte Suche Taminos und Paminas nacheinander. Diese Lesart ist nicht neu, wird hier aber mit großer Konsequenz durchgeführt. Tamino verliebt sich in ein Bild und begibt sich auf eine Reise durch traumhafte, surreale Landschaften. Pamina durchlebt ihre eigene innere Hölle, ihre Verzweiflung und Todessehnsucht. Beide Traumwelten verschränken sich, verbunden durch Papageno, der selbst einem Bild folgt: der Fantasie von der idealen Partnerin.

Die Inszenierung macht sichtbar, was Kosky im Programmheft beschreibt: die tiefe Einsamkeit fast aller Figuren. Papageno sehnt sich verzweifelt nach Nähe, Tamino irrt einsam durch den Wald, die Königin der Nacht ist verwitwet und ihrer Tochter beraubt, Sarastro bleibt ohne Partnerin, Monostatos’ Begehren schlägt in Obsession um. Die Oper erzählt von der Suche nach Liebe und von den Irrwegen, auf die diese Suche führen kann.

Am Ende steht und das ist das Geniale dieser Inszenierung, die Macht der Musik selbst. Musik ist hier gleichbedeutend mit Liebe, mit der Kraft, die Hindernisse überwindet, die durch Feuer und Wasser führt, die Tote zum Leben erweckt. Das ist der universelle Kern, der jede Generation neu erreicht – und der in dieser Produktion sinnlich erfahrbar wird.

Barrie Kosky und 1927 haben eine Inszenierung geschaffen, die die heterogene Natur der Zauberflöte nicht glättet, sondern feiert. Sie haben verstanden, dass dieses Werk ein lebendiges Märchenbuch ist, ein singender Stummfilm, eine Traumreise – und dass es gerade in seiner Widersprüchlichkeit unerschöpflich bleibt. Es ist ein Beweis dafür, dass Mozart auch nach über 230 Jahren nichts von seiner Zauberkraft verloren hat, wenn man ihn nur mit der richtigen Mischung aus Respekt, Fantasie und künstlerischem Mut begegnet.

Review: BROADWAY MEETS POP

Tournee (Meistersingerhalle Nürnberg)

von Marcel Eckerlein-Konrath

In der Flut austauschbarer Best-of-Musical-Tourneen, die durch deutsche Arenen, Stadthallen, Mehrzweckhallen und Theater ziehen, gleicht ein rundum überzeugender Abend der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Umso erfreulicher, dass die Broadway meets Pop Tour nicht nur ein weiteres beliebiges Potpourri bekannter Musicalnummern serviert, sondern mit einem durchdachten Konzept und herausragenden Künstlern aufwartet.

Der Clou der Produktion liegt in ihrem frischen Ansatz: Alte Musical-Klassiker werden mit zeitgenössischen Pop-Arrangements konfrontiert und verschmelzen zu überraschenden Neuinterpretationen. Julie Andrews trifft auf Ariana Grande, Tevje aus Anatevka auf Gwen Stefani: ein gewagtes Spiel mit Generationen und Genres, das in den kurzen Einspielern der Original Clips intelligent inszeniert wird. Diese Gegenüberstellung hätte leicht Kippen können, doch unter der künstlerischen Leitung von Marco Krämer-Eis gelingt der Spagat zwischen Tradition und Moderne mit bemerkenswerter Leichtigkeit.

Die Headliner der Tour, Jan Ammann, Karolin Konert, Sophia Riedl, Patrick Stanke und als Special Guest Ivy Quainoo, repräsentieren zweifellos die erste Liga des deutschen Musicalgeschäfts.

Karolin Kohnert liefert mit ihrem makellosen Ich lass los aus der Eiskönigin eine sichere Bank, die aus heutigen Best-of-Shows kaum mehr wegzudenken ist. Doch statt sich auf dem Altbewährten auszuruhen, beweist sie mit (und als) Sparkling Diamond aus Moulin Rouge ihre Wandlungsfähigkeit zwischen Pop und Musical. Hier verschmilzt Kohnerts Stimme zu einem Hybrid, der beiden Welten gerecht wird.

Ein Höhepunkt des Abends ist Jan Ammann als Graf von Krolock. Seine Interpretation der unstillbaren Gier haucht dieser Paraderolle, die er selbst über tausend Mal verkörpert hat, neues Leben ein. Dass es ihm gelingt, selbst in einer Musical Gala dieser Ikone des deutschsprachigen Musicals frische Facetten abzugewinnen, zeugt von außergewöhnlichem künstlerischem Können.

Patrick Stanke überzeugt mit seiner fantastischen Stimme und dem gefühlvollen You’ll be in my heart: ein Song, den er während seines Tarzan-Engagements als Kerchak nie singen durfte, wie er augenzwinkernd bemerkt. Seine Interpretation ist von einer Zartheit durchzogen, die den Abend um eine emotionale Nuance bereichert.

Sophia Riedl, die deutsche Gesangsstimme von Ariana Grande und Rachel Zegler(Schneewittchen), zeigt sich solide mit Wünsch es wäre wahr. Besonders interessant gerät das Arrangement von Part of Your World, das mit Fragmenten aus Whitney Houstons I Have Nothing kombiniert wird: eine gewagte Idee des musikalischen Leiters und Arrangeurs Daniel Weiß, auf die man erstmal kommen muss, und die in dieser Form durchaus aufgeht.

Ivy Quainoo, The-Voice-of-Germany-Gewinnerin und Hamilton-Darstellerin, präsentiert sich mit It’s quiet uptown aus Hamilton und Fabelhaft, Baby aus Sister Act, bleibt dabei jedoch etwas konturlos. In diesem hochkarätigen Ensemble fehlt es ihrer Darbietung an jener Prägnanz, die ihre Kollegen so eindrucksvoll an den Tag legen. Schön hingegen, weil auch sehr unerwartet, Summertime im Duett mit Jan Ammann aus Porgy & Bess.

Hervorheben muss man das exzellente sechsköpfige Tanzensemble: Marit Beentkes, Annika Schmidhuber, Nina Walker, Hector Mitchell-Turner, Kieran Alexander Price und Harvey Shulver liefern durchweg 1A-Qualität. Die Choreografien von Selly Meier sind präzise, energiegeladen und tragen wesentlich zur Dynamik des Abends bei. Dass alle namentlich Erwähnung finden sollten, ist nicht nur eine Geste der Wertschätzung, sondern schlicht verdient.

Auf aufwendige Bühnenbilder verzichtet die Produktion bewusst – und das ist auch gar nicht nötig. Das dezente, aber wirkungsvolle Lichtdesign von Jannis Wietschorke übernimmt die Erzählfunktion: Glühbirnen, die heruntergefahren werden und im Wechsel den Circle of Life oder die Wellen des Meeres bei Arielle darstellen, schaffen atmosphärische Momente ohne aufgesetzte Effekthascherei. Hier zeigt sich: Weniger kann mehr sein, wenn man weiß, wie man mit den verfügbaren Mitteln umgeht.

Die sechsköpfige Band unter der Leitung von Daniel Weiß, der auch für die spannenden Arragements verantwortlich zeichnet, begleitet den Abend souverän. Die Eröffnung mit Empire State of Mind aus Hell’s Kitchen (auch bekannt durch Jay-Z und Alicia Keys) setzt bereits ein starkes Statement. Besonders gelungen ist das Mash-up aus Dua Lipas Physical und This Is the Greatest Show aus Greatest Showman – zwei auf den ersten Blick disparate Songs, die hier zu einer überraschend stimmigen Einheit verschmelzen.

Auch Der letzte Tanz aus Elisabeth bietet Ammann Gelegenheit, sich in der Rolle des Todes zu empfehlen – auch wenn die Nummer streng genommen wenig mit Broadway zu tun hat, fügt sie sich stimmig in den Abend ein.

Weniger überzeugend gerät das Defying Gravity-Duett zwischen Ivy Quainoo und Karolin Kohnert, das etwas zu jazzig ausgefallen ist und dadurch seine triumphale Kraft einbüßt. Auch Riedls Popular (ebenfalls aus Wicked) kann nicht so recht punkten: der Zugang zur Nummer bleibt erstaunlich sperrig.

Das Finale – ein Medley aus Compilation-Musicals wie & Julia, Mamma Mia!, MJ, Tina, Bodyguard, Ich war noch niemals in New York und We Will Rock You – entlässt das Publikum beschwingt. Die Chemie zwischen den Cast-Mitgliedern ist spürbar und trägt zur herzlichen Atmosphäre bei.

Zwischen den Nummern werden immer wieder sympathische Anekdoten zum Besten gegeben, die den Abend auflockern und den Künstlern ein menschliches Gesicht geben. Diese Momente der Nähe sind wertvoll und heben die Produktion von sterilen, leidenschaftlosen Playback-Shows ab.

Leider war der Abend nicht gut besucht – ein Umstand, der angesichts der gebotenen Qualität schwer nachzuvollziehen ist. Diese Produktion hätte ein volles Haus verdient. Vielleicht liegt es an der Übersättigung des Marktes mit Musical-Gala-Formaten, vielleicht an anderen Gründen. Schade ist es allemal.

Broadway meets Pop ist eine der wenigen Best-of-Musical-Produktionen, die ihrem Anspruch tatsächlich gerecht wird. Mit herausragenden Stimmen, einem innovativen Konzept und Arrangements, die sich wohltuend von der Norm abheben, bietet die Tour einen üppig gefüllten, unterhaltsamen Abend. Kleine Schwächen in einzelnen Nummern fallen kaum ins Gewicht angesichts der Gesamtleistung.

Hier wird nicht einfach ein Musical-Songbook abgearbeitet, sondern ein durchdachtes Programm präsentiert, das zeigt, dass das Genre Musical auch im Jahr 2025 noch Raum für frische Interpretationen bietet. Chapeau!

Review:

DIE ÄRZTIN

Schauspielhaus Nürnberg

von Marcel Eckerlein-Konrath

Robert Icke gehört zu den spannendsten Theaterregisseuren unserer Zeit. Der Brite hat sich einen Namen gemacht, indem er klassische Stoffe nimmt und sie mit erschreckender Gegenwartsnähe auf die Bühne bringt. Seine Hamlet-Inszenierung mit dem brillanten Andrew Scott in der Titelrolle am Londoner Almeida Theatre fand ich schlicht großartig: ein konzentriertes Kammerspiel, in dem Scott den dänischen Prinzen als hellwachen Beobachter in einer vergifteten Umgebung spielte. Unvergesslich fand ich auch seine Maria Stuart-Produktion, bei der Juliet Stevenson und Lia Williams jeden Abend vor Beginn per Münzwurf entschieden, wer die schottische Königin und wer Elisabeth I. spielen würde; eine brillante Idee, die zeigte, wie schnell sich die Rollen von Macht und Ohnmacht vertauschen können.

Mit Die Ärztin (im Original The Doctor, 2019 uraufgeführt) hat Icke ein Stück geschrieben, das sich zwar auf Arthur Schnitzlers Professor Bernhardi von 1912 bezieht, aber dessen Geschichte radikal ins Heute holt. Aus dem jüdischen Professor macht Icke die Ärztin Ruth Wolff und aus einem historischen Drama über Antisemitismus wird ein hochaktueller Thriller über Identitätspolitik, medizinische Ethik, religiösen Fanatismus und die zerstörerische Macht der Medien.

Martina Gredlers Inszenierung am Schauspielhaus Nürnberg ist von der ersten Minute an messerscharf. Was hier auf der Bühne passiert, lässt einen atemlos zurück und ist fast wie ein Thriller, nur dass die Bedrohung aus unserer eigenen Gesellschaft kommt. Die Inszenierung ist dicht, präzise, und das Publikum wird Zeuge, wie ein Mensch durch Wortverdrehungen systematisch zerstört wird.

Ruth Wolff, Chefärztin einer renommierten Klinik, hindert einen Priester daran, einer sterbenden Patientin die letzte Ölung zu geben. Die junge Frau ist nach einer Abtreibung ins Delirium gefallen, fühlt sich glücklich und geheilt. Ruth will ihr diesen letzten Moment des Friedens nicht nehmen, will nicht, dass religiöse Schuldgefühle ihre letzten Minuten vergiften. Eine Entscheidung aus Mitgefühl, getroffen im Bruchteil einer Sekunde.

Doch was als ärztliche Fürsorge gemeint war, wird zum Skandal. Pater Jacob Rice, eindrucksvoll von Stephan Schäfer gespielt, fühlt sich in seiner religiösen Autorität angegriffen. Die Medien stürzen sich auf den Fall. Aus Ruth wird eine militante Atheistin gemacht, eine Abtreibungsbefürworterin, eine Feindin des Glaubens. Der Diskurs kippt und mit ihm Ruth Wolffs Leben.

Ickes Stück zeigt, wie Sprache zur Waffe wird, wie aus dem Zusammenhang gerissene Sätze zu vermeintlichen Wahrheiten werden, wie Menschen, die sich als Opfer inszenieren, zu Tätern werden können. Die katholische Kirche wird dabei radikal schonungslos unter die Lupe genommen; das Stück zeigt eine Institution, die sich als moralische Instanz aufspielt, während sie Missbrauch vertuscht und Frauen ihre Selbstbestimmung abspricht.

In einer der eindringlichsten Szenen sagt der Priester über die sterbende Patientin: Sie war eine Gläubige. Sie hatte das Recht auf die Sakramente. Ruth entgegnet: Sie hatte das Recht auf einen friedlichen Tod. Ohne Angst. Ohne Schuld. Dieser Konflikt – zwischen religiösem Anspruch und humanistischem Handeln ist der Kern des Stücks. Doch Icke zeigt auch, wie dieser Konflikt missbraucht wird, wie es nicht mehr darum geht, was richtig war, sondern nur noch darum, wer die Deutungshoheit hat.

Die Inszenierung arbeitet mit einer beunruhigenden Dynamik: Was als sachliche Diskussion beginnt, wird zum Hexenprozess. Ruth wird nicht mehr als Mensch gesehen, sondern als Projektionsfläche für Ideologien. Ihre Worte werden verdreht, ihre Absichten umgedeutet, ihre Person demontiert.

Im Zentrum dieser Inszenierung steht Julia Bartolome, die Ruth Wolff mit einer Intensität spielt, die einen nicht mehr loslässt. Ihre Darstellung ist vielschichtig und kraftvoll: Wir sehen eine Frau, die von ihrer fachlichen Kompetenz überzeugt ist, die sich ihrer moralischen Position sicher ist und die langsam, aber unaufhaltsam zerbricht, als ihr diese Gewissheit genommen wird.

Bartolome spielt Ruth nicht als perfekte Heldin, sondern als komplexen Menschen mit Ecken und Kanten. Sie zeigt die Selbstsicherheit der Überzeugten ebenso wie die Verzweiflung der Angeklagten. Am Anfang ist Ruth eine Frau, die gewohnt ist, Entscheidungen zu treffen, die Autorität ausstrahlt, die ihren Platz kennt. Bartolome gibt ihr eine natürliche Selbstverständlichkeit, eine Präsenz, die keiner Rechtfertigung bedarf.

Doch je weiter die Geschichte voranschreitet, desto mehr bröckelt diese Fassade. Bartolome lässt uns miterleben, wie Ruth begreift, dass die Wahrheit nicht mehr zählt, dass Fakten bedeutungslos geworden sind. Ihre Stimme wird brüchiger, ihre Bewegungen unsicherer, und in ihrem Blick liegt eine wachsende Fassungslosigkeit: Wie konnte es so weit kommen? Die Szenen, in denen Ruth versucht, sich zu verteidigen, sind von fast körperlicher Qual: Bartolome ringt um jedes Wort, und man spürt, wie aussichtslos dieser Kampf ist.

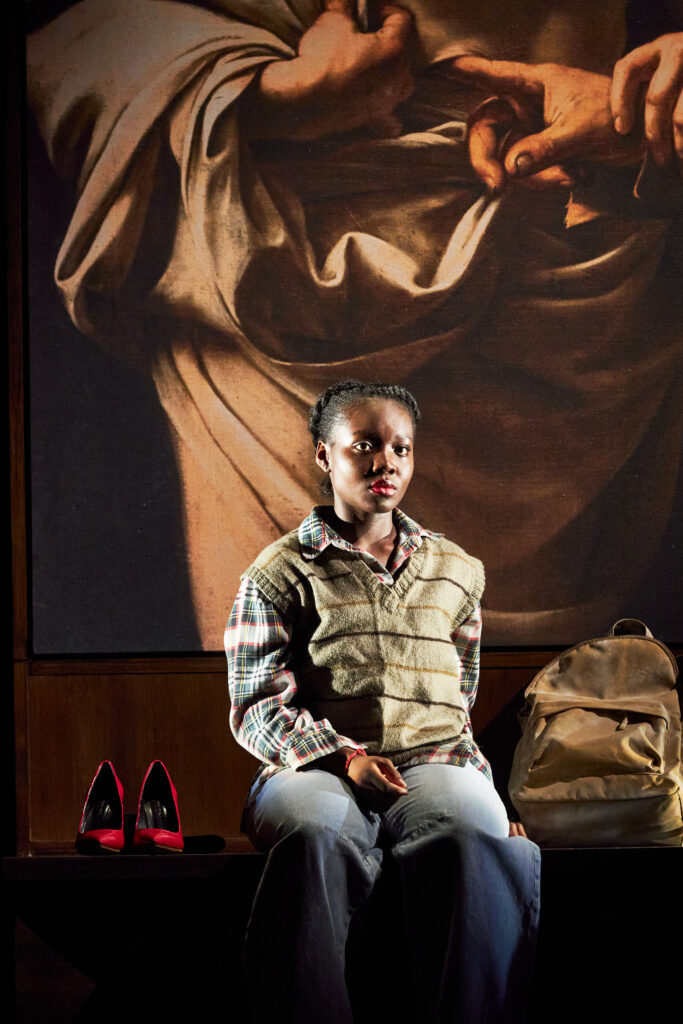

Eine der interessantesten Entscheidungen dieser Inszenierung: Frauen spielen Männerrollen, Männer verkörpern Frauen, People of Color übernehmen „weiße” Rollen und umgekehrt. Was zunächst irritieren mag, macht schnell Sinn. In einem Stück, das sich mit Rassismus, Diskriminierung und religiöser Zugehörigkeit befasst, soll die sichtbare Identität der Darstellenden in den Hintergrund treten. Es geht nicht darum, wer diese Figuren spielt, sondern was sie sagen und und wie sie handeln.

Dieser Ansatz passt perfekt. Er zwingt das Publikum, sich auf den Text, auf die moralischen Positionen, auf die Machtstrukturen zu konzentrieren, statt auf Äußerlichkeiten. Und er zeigt: Diskriminierung funktioniert unabhängig davon, wie die Diskriminierenden aussehen. Macht ist nicht an Geschlecht oder Hautfarbe gebunden: sie ist eine Frage von Strukturen.

Stephan Schäfer ist als Pater Jacob Rice / Herr Ronan von beeindruckender Ambivalenz. Er gibt dem Priester keine plumpe Bösartigkeit, sondern eine fast sanfte Gefährlichkeit, eine Überzeugung, die sich als Rechtschaffenheit tarnt. Schäfer spielt keinen religiösen Fanatiker, sondern einen Mann, der sich im Recht fühlt, der sich als Opfer sieht und gerade dadurch so gefährlich wird.

Besonders großartig ist Amadeus Köhli als Jemima Flint / Herr Williams. Köhli spricht seinen Text so, als würde er ihn in diesem Moment erfinden und seine Figuren so lebendig machen. Sein Spiel wirkt so selbstverständlich, dass man kaum merkt, wie viel Kunst darin steckt. Man folgt ihm ohne jede Anstrengung und ist sofort ganz bei ihm.

Auch Pius Maria Cüppers, Claudia Gyasi Nimako, Adeline Schebesch, Gaia Vogel, Kristina-Maria Peters und Joshua Kliefert liefern starke und eindringliche Leistungen ab die zu jeder Zeit überzeugen.

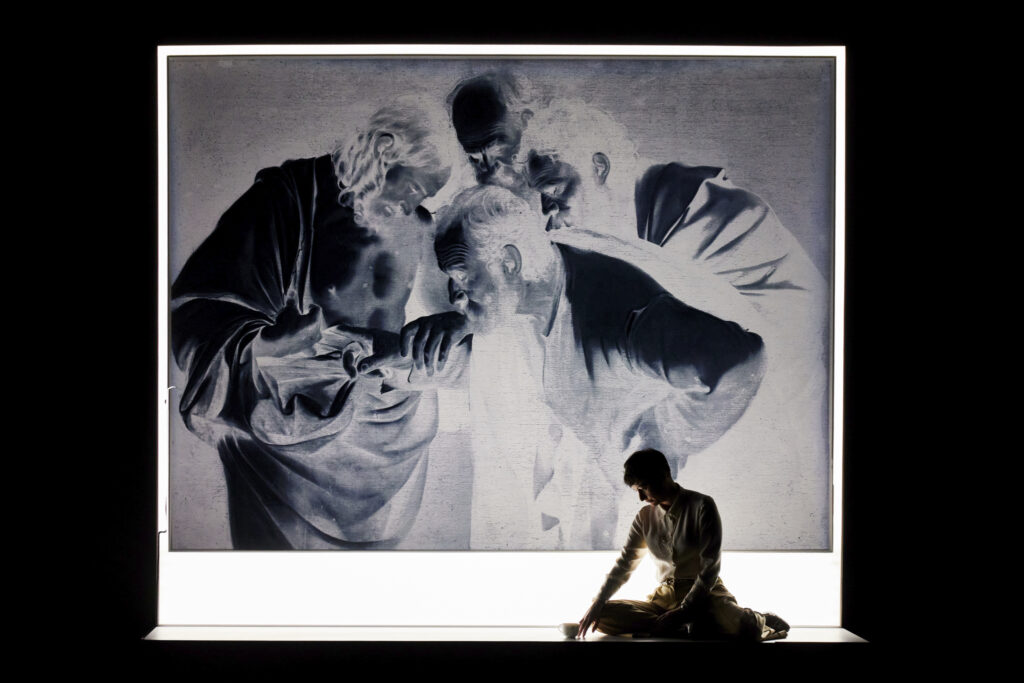

Auf der Bühne von Sophie Lux steht Caravaggios berühmtes Gemälde Der ungläubige Thomas im eigentlichen Mittelpunkt: jene Darstellung, in der der Apostel Thomas seinen Finger in die Seitenwunde Christi legt, um dessen Auferstehung zu überprüfen. Die Wahl dieses Bildes ist exzellent durchdacht. Thomas ist der Zweifler, der nicht einfach glaubt, sondern Beweise fordert, der empirisch denken will. Wie Ruth.

Das Gemälde ist eine visuelle Metapher für den zentralen Konflikt: Glaube gegen Wissen, Dogma gegen Wissenschaft, religiöse Gewissheit gegen Skepsis. Ruth ist eine moderne Thomas-Figur – jemand, der nicht einfach glaubt, sondern wissen will, der nach Beweisen sucht. Und wie Thomas wird sie für ihren Zweifel bestraft.

Im zweiten Teil der Inszenierung verändert sich das Bild: Es erscheint wie ein Röntgenbild, durchleuchtet. Diese Verwandlung ist symbolisch stark. Das Röntgenbild steht für Ruths Beruf, für medizinische Diagnostik, für die Fähigkeit, unter die Oberfläche zu blicken. Doch es steht auch für Ruths eigene Situation: Sie wird durchleuchtet, seziert, entblößt. Ihr Leben, ihre Entscheidungen werden öffentlich obduziert. Was als Suche nach Wahrheit getarnt wird, ist in Wirklichkeit eine Bloßstellung.

Die Parallele zum Caravaggio wird hier noch deutlicher: So wie Thomas den Körper Christi untersucht, wird Ruth von der Öffentlichkeit untersucht, wird jede ihrer Aussagen analysiert, wird nach Schwachstellen gesucht. Doch während Thomas am Ende glaubt, bleibt Ruth bei ihrem Zweifel – und wird dafür vernichtet.

Der zweite Akt ist von unerträglicher Spannung. Ruth wird in eine TV-Talkshow eingeladen – oder besser: vorgeladen. Was folgt, ist ein öffentliches Tribunal, in dem sogenannte Experten sie mit Fragen bombardieren, ihre Aussagen verdrehen, ihre Worte gegen sie verwenden. Und wir, das Publikum, werden Teil dieser Inszenierung. Wir sitzen da, schauen zu, sind Zeugen und vielleicht auch Mittäter.

Gredlers Regie fängt diese Szenen mit großem Gespür ein. Die TV-Show wird Stück für Stück in ihrer Mechanik offengelegt. Der Moderator (Justus Pfankuch) ist freundlich und scheinheilig zugleich, die Fragen sind so formuliert, dass jede Antwort falsch sein muss. Bereuen Sie Ihre Entscheidung? sagt Ruth ja, gibt sie Schuld zu. Sagt sie nein, wirkt sie herzlos. Hätten Sie anders gehandelt, wenn die Patientin Ihre Tochter gewesen wäre? – eine Fangfrage, die suggeriert, Ruth fehle es an Empathie.

Die Doppeldeutigkeit der Vorwürfe ist erschreckend. Ruth wird vorgeworfen, sie hätte die religiösen Gefühle der Patientin missachtet – obwohl niemand weiß, was die Patientin wirklich wollte. Ihr wird vorgeworfen, sie hätte über Leben und Tod entschieden, obwohl die Patientin bereits im Sterben lag. Jeder Vorwurf gibt vor, für das Gute zu kämpfen, während er in Wahrheit nur zerstört.

Bartolome spielt diese Szenen mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Panik. Man sieht Ruth förmlich begreifen, dass sie diesen Kampf nicht gewinnen kann, dass die Regeln so gesetzt sind, dass sie nur verlieren kann. Ihre Versuche, sich zu erklären, werden immer verzweifelter, ihre Stimme immer dünner. Es ist kaum auszuhalten.

Und doch ist genau das die Stärke dieser Inszenierung: Sie lässt uns nicht in Ruhe. Sie zwingt uns, hinzusehen, zuzuhören, uns mit unserer eigenen Position auseinanderzusetzen. Sind wir auf Ruths Seite? Oder glauben wir den Anklägern? Und warum?

Die Ärztin in der Inszenierung von Martina Gredler ist ein unglaublich intensiver und lohnender Abend. Es ist ein Stück, das wehtut, das verstört, das keine einfachen Antworten gibt. Es ist ein Stück über die Zerbrechlichkeit der Wahrheit in einer Zeit, in der jeder seine eigene Wahrheit hat. Es ist ein Stück über die Macht der Worte und darüber, wie schnell aus Opfern Täter gemacht werden können: und umgekehrt.

Robert Icke hat mit diesem Text ein Stück geschrieben, das von erschreckender Aktualität ist. In einer Zeit, in der Social-Media-Shitstorms Leben zerstören, in der Zusammenhänge keine Rolle mehr spielen, in der moralische Empörung zur Währung geworden ist, zeigt Die Ärztin, wohin das führen kann. Es ist ein Stück über Cancel Culture, über Identitätspolitik, über die Frage, wer sprechen darf und wer nicht.

Die Nürnberger Inszenierung macht all das spürbar, körperlich, existenziell. Sie ist dicht, präzise, ohne Sentimentalität. Sie vertraut auf die Intelligenz des Publikums, fordert es heraus, lässt es nicht in Ruhe. Und sie zeigt einmal mehr, warum Robert Icke zu den wichtigsten Theatermachern unserer Zeit gehört: weil er Fragen stellt, die unbequem sind, aber gestellt werden müssen.

Ein Besuch im Nürnberger Schauspielhaus lohnt sehr um zuzuhören, zuzusehen und sich auf diesen spannenden Theaterabend einzulassen. Denn am Ende geht es in Die Ärztin nicht nur um Ruth Wolff. Es geht um uns alle. Um die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Und um den Preis, den wir dafür zahlen.

Review: MINETTI

Residenztheater München

von Marcel Eckerlein-Konrath

Es ist eine der letzten Regiearbeiten einer echten Legende des deutschsprachigen Theaters, und man spürt in jeder Minute: Hier rechnet jemand ab, hier zieht jemand Bilanz, hier verneigt sich jemand vor der Kunst – ohne dabei sentimental zu werden: Claus Peymanns Inszenierung von Thomas Bernhards Minetti am Münchner Residenztheater

Ein alter Schauspieler sitzt in einer Hotellobby an der Ostsee und wartet. Er wartet auf den Anruf des Schauspieldirektors, der ihm angeblich eine Rolle angeboten hat, noch einmal Shakespeares König Lear zu spielen Er wartet auf seine große Chance, auf sein Comeback. Er wartet und wartet, aber der Anruf kommt nie. Der Direktor erscheint nicht. Es gibt keine Rolle, kein Comeback, keine Erlösung.

Das ist, knapp zusammengefasst, die Handlung von Minetti. Aber bei Thomas Bernhard geht es nie nur um die Handlung. Es geht um das Warten selbst, um die Wiederholungen, um das kreisende Denken eines Menschen, der in seiner eigenen Vergangenheit gefangen ist.

Die Figur ist nach einer realen Person benannt: Bernhard Minetti war tatsächlich ein bedeutender deutscher Schauspieler, der von den 1920er bis in die 1990er Jahre auf der Bühne stand. Thomas Bernhard kannte und schätzte ihn und schrieb das Stück 1976 für ihn. Minetti hatte eine beeindruckende Karriere, spielte unter den großen Regisseuren seiner Zeit – und erlebte doch auch die Phasen der Vergessens, des Übergangen-Werdens, des Wartens auf Angebote, die ausblieben.

Diese Parallele zwischen der realen und der fiktiven Figur durchzieht Peymanns Inszenierung wie ein roter Faden. Es geht um die Grausamkeit des Theaterbetriebs, der seine Künstler verschleißt und dann beiseite legt. Es geht um die Würde des alternden Schauspielers, der trotz allem an seiner Kunst festhält.

Achim Freyers Bühnenbild erschafft eine Hotellobby, die zwischen Realität und Alptraum schwebt. Der Raum wirkt zugleich konkret und unwirklich; die gesamte Atmosphäre erzeugt ein Gefühl von Beklemmung.

Die Situation erinnert an Becketts Warten auf Godot: Auch dort warten zwei Menschen auf jemanden, der nie kommt. Aber während Becketts Figuren unter freiem Himmel ausharren, ist Minetti eingeschlossen in dieser alptraumhaften Lobby. Man denkt auch an Sartres Geschlossene Gesellschaft – jenes berühmte Stück, in dem drei Menschen in einem Zimmer gefangen sind und erkennen müssen: Die Hölle, das sind die anderen. Bei Minetti ist es noch schlimmer: Die Hölle ist er selbst, sein eigenes kreisendendes Denken, seine Erinnerungen, seine vergebliche Hoffnung.

Im Zentrum der Inszenierung steht Manfred Zapatka, und er ist schlicht grandios. Bernhards Texte sind berüchtigt für ihre Länge, ihre Wiederholungen, ihre spiralförmige Struktur. Dinklesbühl! Dinkelsbühl! Dinkelsbühl! – immer und immer wieder dieselben Worte, dieselben Gedanken, nur minimal variiert, doch Zapatka lässt sie lebending werden.

Das kann anstrengend sein, ja. Und das soll es auch sein. Denn Minetti ist gefangen in seinem eigenen Gedankenkonstrukt, in seinen Erinnerungen an große Rollen, in seiner Hoffnung auf den einen Anruf. Zapatka macht diese mentale Gefangenschaft körperlich spürbar. Man sieht ihm die Erschöpfung an, die Last des Alters, aber auch die ungebrochene Professionalität des Bühnenprofis, der seinen Text perfekt beherrscht.

Die schiere Menge an Text, die er zu bewältigen hat, ist beeindruckend – es sind im Grunde zwei Stunden Monolog mit nur kurzen Unterbrechungen. Und Zapatka lässt nie nach, verliert nie die Präzision, findet in jeder Wiederholung eine neue Nuance. Das ist große Schauspielkunst, wie man sie heute nur noch selten sieht.

Die Bravos, die er in der besuchten Vorstellung erhielt, waren mehr als verdient – sie waren ein Akt der Gerechtigkeit.

Immer wieder tauchen andere Figuren auf: eine Dame (Barbara Melzl), ein Mädchen (Naffie Janha), der Portier (Mauro Nieswandt), ein Lohndiener (Pujan Sadri), ein hinkender alter Mann (Hans Rittinger), ein altes Ehepaar (Heinz Brenner, Susanne Popp), ein Betrunkener (Oleg Tynkov).

Diese Figuren sind keine ausgearbeiteten Charaktere – sie sind eher Schatten, Stichwortgeber, Geister vielleicht. Sie erscheinen, liefern ein paar Zeilen, verschwinden wieder. Sind sie real? Oder entspringen sie Minettis Phantasie? Peymann lässt die Frage bewusst offen und erzeugt damit eine surreale, traumhafte Atmosphäre.

Besonders eindrucksvoll sind die Szenen mit der Silvestergesellschaft. Plötzlich bricht diese lärmende, festlich gekleidete Gruppe in die Lobby ein – ein grotesker Kontrast zu Minettis einsamer Verzweiflung. Diese Momente haben echte Wucht. Die bürgerliche Normalität, die hier zelebriert wird, wirkt absurd und bedrohlich zugleich. Es sind Bilder, die nachhalten: die Unfähigkeit verschiedener Welten, miteinander zu kommunizieren, die Einsamkeit des Künstlers inmitten des Festes.

Sebastian Sommers Musik und Sounddesign verstärken diese Verfremdungseffekte: Stille wechselt mit plötzlichem Lärm, realistische Geräusche mit abstrakten Klängen.

Claus Peymann war in den 1960er und 70er Jahren der Enfant terrible des deutschen Theaters. Er inszenierte Brecht, Bernhard und Handke – und löste damit überall Debatten aus. Später wurde er zu einer Institution: Intendant in Bochum, Stuttgart, am Wiener Burgtheater, am Berliner Ensemble. Man könnte meinen, der Revolutionär sei zahm geworden, gediegen, etabliert.

Aber diese Inszenierung beweist das Gegenteil. Peymann ist nicht leise geworden. Er mutet dem Publikum zwei Stunden konzentriertes Zuhören zu, zwei Stunden ohne klassische dramatische Spannung, ohne Actionkurven oder überraschende Wendungen. Er verweigert sich der Unterhaltung im simplen Sinn – und gerade darin liegt seine ungebrochene Radikalität.

Die Inszenierung ist eine Verbeugung vor dem Theater und dem Schauspielerberuf, aber keine sentimentale. Sie zeigt die Brutalität des Betriebs, die Einsamkeit des Künstlers, die Vergeblichkeit des Wartens – und dennoch auch die Würde, die in dieser Haltung liegt.

Der Schauspieldirektor ist die wichtigste Figur des Stücks – obwohl er nie erscheint. Er ist die Verkörperung aller Hoffnungen, aller vergeblichen Erwartungen. Er steht für die Institution Theater, die Künstler braucht und fallen lässt, die Karrieren macht und zerstört. Er ist auch der Tod, das Schweigen, die Gleichgültigkeit der Welt.

Dass Peymann, der selbst Jahrzehnte lang als Intendant diese Macht hatte, nun dieses Stück inszenierte, ist kein Zufall. Es ist eine Selbstbefragung, ein kritischer Blick auf das eigene Lebenswerk. Was bleibt von einem Leben im Theater? Was bedeutet Erfolg, wenn am Ende doch alle vergessen werden?

Peymanns Minetti ist kein einfacher Theaterabend. Die vielen Wiederholungen im Text können ermüden, die langen Monologe erfordern Geduld und Konzentration. Hier entwickeln sich keine lebendigen Dialoge, keine komplexen Beziehungen zwischen Figuren. Stattdessen taucht man ein in das Bewusstsein eines Menschen, der nicht loslassen kann, der gefangen ist in seiner eigenen Vergangenheit.

Aber genau darin liegt die Stärke der Inszenierung. Sie zwingt uns, innezuhalten, zuzuhören, auszuharren. Sie macht uns zu Zeugen – und zu Komplizen – von Minettis Warten. Die atmosphärische Dichte, die Peymann und sein Team erzeugen, ist außergewöhnlich. Man verlässt das Theater nicht gut unterhalten, sondern nachdenklich, vielleicht sogar bedrückt. Aber man ist auch tief beeindruckt von dem, was Theater sein kann: ein Raum für existenzielle Fragen, für menschliche Abgründe, für künstlerische Perfektion.

Wenn Manfred Zapatka am Ende seinen letzten Satz gesprochen hat und seine Maske anzieht, wenn die Bühne sich langsam verdunkelt und Minetti immer noch wartet, dann ist das kein Schlusspunkt, sondern eine Frage, die nachhallt: Worauf warten wir eigentlich? Und was tun wir, solange wir warten?

Die Antwort gibt das Theater selbst: Wir sprechen, wir spielen, wir erschaffen. Und solange wir das tun, sind wir lebendig.

Review:

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER

Staatstheater Nürnberg

von Marcel Eckerlein-Konrath

Ich gestehe es gleich vorweg: Ich bin kein glühender Wagner-Verehrer. Weder der Mensch Richard Wagner noch sein Mythos liegen mir besonders nahe, und die Trennung zwischen Werk und Person fällt mir schwer. Umso gespannter war ich, wie die Nürnberger Inszenierung mit dieser Ambivalenz umgehen würde.

Das Ergebnis wirkt streckenweise wie ein Fiebertraum – intensiv, schillernd, manchmal verstörend. Die Bühne (Julius Theodor Semmelmann) atmet tropische Schwüle, Daland (Seokjun Kim) ist kein nordischer Seebär, sondern ein Kolonialunternehmer im karibischen Zuckerhandel. Das ist ein kluger Dreh, weil er Wagners unterschwellige Themen – Schuld, Gier, Ausbeutung – in ein greifbares Bild überführt. Die Regie zeigt deutlich: An der Fracht dieses Geisterschiffs klebt Blut. Die Inszenierung von Anika Rutkofsky ist atmosphärisch dicht, manchmal traumartig, manchmal beklemmend, und sie findet einen modernen Zugang zu einem alten Mythos.

Im Zentrum steht Emily Newton als Senta. Sie ist kein graues Mäuschen, sondern eine emanzipierte Frau, die sich selbst befreit. Als Malerin mit Visionen, geplagt von Visionen, erschafft sie ihren Holländer in Form von Bildern und Pinselstrichen, zerstört ihn dann aber letztendlich, sobald sie begreift, dass Erlösung auch Loslassen heißt. Sentas Visionen erinnern an die surrealistischen Künstlerinnen Frida Kahlo oder Leonora Carrington: Frauen, die sich ihre eigene Wirklichkeit schaffen, statt sie zu erleiden und zu erdulden. Newton singt überwältigend und beherrscht selbst in den Momenten des Schweigens die Szene mit einer starken physischen Intensität, die den Abend dominiert.

Jochen Kupfer gibt dem Holländer eine dunkle, wuchtige Präsenz. Er singt mit Kraft, aber auch mit einem Hauch von Müdigkeit, passend für eine Figur, die Jahrhunderte der Schuld mit sich trägt. Die Idee, ihn als eine Art spanischen Kolonialoffizier auftreten zu lassen, funktioniert erstaunlich gut: Der Fluch bekommt historische Tiefe, und das Thema von Schuld und Verantwortung öffnet sich ins Heute. Erik (Christoph Strehl) bleibt dagegen blass, stimmlich wie darstellerisch ohne Kontur, was der Inszenierung unfreiwillig hilft: Senta hat hier keinen ebenbürtigen Partner, nur Männer, die sie einengen.

Die musikalische Leitung von Jan Croonenbroeck und die Staatsphilharmonie Nürnberg verdienen großes Lob. Wagner hat im Fliegenden Holländer Dinge geschrieben, die damals völlig neu waren: Das Meer klingt in den Streichern wie in Bewegung, einzelne Motive verraten, was die Figuren fühlen, und das Orchester selbst erzählt mit: es kommentiert, treibt voran, widerspricht. Die Staatsphilharmonie lässt all das klar und lebendig hören. Man versteht, warum Wagner zum Bezugspunkt für Generationen von Komponisten wurde – von Mahler über Strauss bis hin zu modernen Filmkomponisten wie John Williams, dessen Imperial March aus Star Wars ohne Wagners Motivtechnik undenkbar wäre, oder Howard Shore, dessen Herr-der-Ringe-Partitur ähnliche leitmotivische Verfahren nutzt.

Der Chor (Leitung: Tarmo Vaask) spielt hier eine besondere Rolle. Bei Wagner steht er für das Volk, den Gegenpol zu den großen Einzelnen. In dieser Inszenierung wird er zusätzlich zur Stimme der Unsichtbaren – der Menschen, die auf den Zuckerrohrfeldern schuften, ausgebeutet und namenlos. Das ist ein starker Gedanke: Wagners Musik, die oft nach Größe strebt, bekommt so eine soziale, fast politische Tiefe. Chor und Ensemble wirken geschlossen und bleiben im Gedächtnis, besonders Hans Kittelmann als sadistisch auftrumpfender Steuermann und Almerija Delic als Mary mit kurzer, aber markanter Präsenz.

Und natürlich bleibt die Frage: Wie geht man mit Wagner um, dem Genie und dem Menschen voller Abgründe? Seine antisemitischen Texte, sein Größenwahn, seine Haltung gegenüber Frauen – das alles ist nicht zu trennen vom Namen Wagner. Die Nürnberger Inszenierung versucht es auch gar nicht. Sie beschönigt nichts, sondern stellt sich der Widersprüchlichkeit. Sie zeigt, dass man Wagners Werk kritisch und wach neu lesen kann – ohne ihn zu verehren, aber mit Respekt vor der Kraft seiner Musik.

Wagners Fliegender Holländer ist ein Werk zwischen Romantik und Moderne, zwischen religiöser Erlösung und psychologischem Wahn. Es entstand in einer Zeit, als der junge Wagner sich selbst als verfluchter Künstler sah – getrieben, schuldhaft, auf der Suche nach Sinn.

Gewiss, die Trennung von Werk und Mensch bleibt bei Wagner schwierig. Doch diese Produktion zeigt einen Weg auf, wie man sich dem Werk nähern kann, ohne die Person zu glorifizieren: durch kritische Aneignung, durch Neuinterpretation, durch Ermächtigung der weiblichen Figur. Emily Newtons Senta ist die Antwort auf Wagners Männerwelt – und sie ist grandios.

Review:

DIE GROSSE FILMMUSIKGALA DER MUSICALSTARS

Wiener Stadthalle

von Marcel Eckerlein-Konrath

Wien liebt seine Musicalstars – und sie lieben Wien. Das zeigte sich einmal mehr an diesem ausverkauften Samstagabend in der Stadthalle, Halle F. „Die große Filmmusikgala der Musicalstars“ versprach große Melodien und große Stimmen – und hielt genau das. Das Györ Philharmonics Orchestra unter der Leitung von Alex Johansson sorgte für den klanglichen Glanzrahmen, der all den ikonischen Songs von Hollywoods Leinwandträumen die gebührende Größe verlieh.

Gleich zu Beginn setzte die „Circle of Life“-Ouvertüre aus The Lion King den Ton: stimmgewaltig, farbenreich, getragen von allen Sängerinnen und Sängern des Abends. Ein Auftakt, der deutlich machte – hier wird nicht bloß gesungen, hier wird gefeiert.

Was diesen Abend jedoch über das bloße Galaformat hinaushebt, ist die unverkennbare Freundschaft zwischen Mark Seibert und Lukas Perman, den beiden Initiatoren und Gastgebern. Seit ihren gemeinsamen Tagen bei Romeo & Julia im Raimund Theater verbindet sie eine spürbare Vertrautheit. Ihre kleinen Neckereien, ihr Humor und ihr respektvolles Miteinander verleihen der Show jene Leichtigkeit, die perfekt passt.

Ein Höhepunkt des ersten Teils: „Kleiner Freundschaftsdienst“ aus Aladdin. Seibert, Emnes, Sarich und Perman als harmonisches Quartett – charmant, rhythmisch präzise, mit sichtlicher Freude am Spiel. Danach Missy May mit „Lass jetzt los“ aus Frozen – klar, sicher, ohne Kitsch. Gino Emnes überzeugte mit „Go the Distance“ (Hercules) – seine kraftvolle, zugleich warme Stimme trägt den Song mühelos.

Lukas Perman tauchte in „Unter dem Meer“ aus Arielle ein – leichtfüßig, humorvoll, ein Publikumsliebling. Dass „Ein Mensch zu sein“ fehlte, sei verziehen – bei dieser Songfülle müssen irgendwo Kürzungen angesetzt werden.

Und dann Drew Sarich als Ursula mit „Poor Unfortunate Souls“ – ein Ereignis, das man so schnell nicht vergisst. Sarich sprengt in dieser Nummer mühelos alle Gendergrenzen: seine Stimme wechselt von verführerisch-samtig zu bedrohlich-dramatisch, jede Phrase ist präzise gesetzt, jede Silbe auf den Punkt gebracht. Gleichzeitig spielt er mit der Rolle, jongliert mit Gestik, Mimik und Timing, sodass Ursula lebendig, humorvoll und gleichzeitig furchteinflößend wirkt. Sein Spielwitz trifft genau den Ton zwischen Übertreibung und Authentizität, ohne jemals ins Klamaukige abzurutschen. Es ist diese Mischung aus stimmlicher Virtuosität, schauspielerischer Präsenz und absoluter Selbstverständlichkeit auf der Bühne, die den Moment schlicht grandios macht. Ein Auftritt, der erneut beweist, warum Sarich im deutschsprachigen Raum in dieser Liga nahezu konkurrenzlos ist.

Mark Seibert übernahm mit „Everything I Do (I Do It for You)“ aus Robin Hood die Bühne als Bryan Adams des Musicals: kraftvoll, emotional tiefgehend und mit einer Stimme, die sowohl Wärme als auch Intensität transportierte. Jede Phrase schien mit Bedacht gewählt und jeder Höhepunkt sorgfältig aufgebaut.

Bettina Mönch präsentierte „It Must Have Been Love“ aus Pretty Woman mit einer Eleganz, die ihre Erfahrung als Musicaldarstellerin unterstreicht. Sie bewies, dass sie auch bei solch gefühlvollen Balladen eine souveräne Bühnenpräsenz hält, die den Song fließend, geschmeidig und doch voller Emotionalität trägt.

Ana Milva Gomez rundete diesen Block mit „I Will Always Love You“ aus Bodyguard ab – ein Gänsehautmoment vom ersten bis zum letzten Ton. Makellos in Technik und Ausdruck, strahlte ihre Stimme eine Ehrlichkeit aus, die das Publikum spürbar ergriff. Es ist diese perfekte Verbindung von stimmlicher Virtuosität und echter Gefühlspräsenz, die ihre Interpretation zu einem Höhepunkt des Abends machte.

Das Männerquartett mit „When You Say Nothing at All“ aus Notting Hill zeigte eindrucksvoll, dass große Stimmen auch in Zurückhaltung glänzen können. Mit feinem Gespür für Harmonie und Timing sangen Seibert, Perman, Emnes und Sarich einfühlsam und zugleich augenzwinkernd. Perman nahm dem Ganzen mit seiner selbstironischen Bemerkung „Keine Boyband – eher Oldies“ die letzte Spur Pathos, was das Publikum mit herzlichem Lachen und spürbarer Sympathie quittierte.

Vor der Pause durfte natürlich ABBA nicht fehlen: Das Frauentrio Bettina Mönch, Missy May und Ana Milva Gomez präsentierte das Mamma Mia-Medley mit ansteckender Energie – schwungvoll, sympathisch und mit sichtbarer Freude an der Nostalgie. Was leicht zur Routine geraten könnte, wirkte hier frisch und lebendig.

Direkt danach folgte ein Dance-Medley, das die Stimmung endgültig zum Kochen brachte: Flashdance, Maniac, Night Fever und Stayin’ Alive – ein mitreißender Mix, bei dem das Publikum kaum mehr auf den Sitzen blieb. Klatschen, Mitsingen, Tanzen – der Saal vibrierte vor Begeisterung. Ein mit Schwung und Glanz gesetzter Schlusspunkt vor der Pause.

Nach der Pause wurde es epischer: Das „Phantom der Oper“-Medley mit allen vier Herren (Die Musik der Nacht) ließ die Halle erzittern – selten verschmelzen vier Stimmen so ausgewogen. Das weibliche Terzett mit „I Don’t Know How to Love Him“ brachte Sanftheit zurück, bevor Mark Seibert mit „Somewhere Over the Rainbow“ feine Emotionen zeigte.

Dann kam Ana Milva Gomez wieder zu voller Form: „Never Enough“ aus The Greatest Showman – Standing Ovations, verdient und anhaltend. Ein Moment, in dem alles stimmte: Stimme, Orchester, Atmosphäre.

Drew Sarich zeigte mit „Don’t Wanna Miss a Thing“ (Armageddon) erneut, dass Rock seine zweite Muttersprache ist – energiegeladen, raumfüllend, authentisch. Ebenfalls mit großem Jubel bedacht.

Der James Bond-Block bringt Abwechslung: Lukas Perman singt den selten zu hörenden Song „You Know My Name”, Missy May überzeugt stimmstark mit „Licence to Kill”, Gino Emnes kämpft sich durch „Writing’s on the Wall” – ein Stück, das stimmlich durchaus herausfordernd ist und in den höchsten Lagen an seine Grenzen geht. Bettina Mönch setzt mit „Skyfall” ein starkes Highlight.

Zum Finale versammelten sich noch einmal alle auf der Bühne: „My Heart Will Go On“ aus Titanic – Pathos in Reinform, so schmelzend, dass man fast den Wind über dem Nordatlantik spüren konnte. Doch das Györ Philharmonics Orchestra trug den Song mit so sattem, warmem Klang, dass selbst notorische Ironiker ihre Augen nur ungern verdrehten.

Und dann – wie könnte es anders sein – „Time of My Life“ aus Dirty Dancing. Das Publikum stand, tanzte, jubelte. Ein würdiger Abschluss eines Abends, der beweist, dass große Filmmusik, gesungen von echten Bühnenkünstlern, zeitlos funktioniert.

Diese Gala war mehr als eine Aneinanderreihung schöner Melodien. Sie erinnerte daran, wie nah sich Musical und Film oft sind: Musicals basieren auf Filmen, Filme auf Musicals, und manchmal ist beides gleichzeitig Original. Filmliebhaber kamen ebenso auf ihre Kosten wie Musicalfans – viele alte Bekannte waren dabei, aber auch seltener gespielte Stücke. Ein mitreißender Abend, getragen von Freundschaft, Spielfreude und musikalischer Qualität.

SUPERBLOOM Festival 2025 im Olympiapark München

zwei Tage zwischen Klang, Kulisse und Gemeinschaft

von Marcel Eckerlein-Konrath

Das Super Bloom Festival hat sich in erstaunlich kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil der Münchner Kulturlandschaft entwickelt. Was 2022 als neues Großevent startete, ist heute ein Fixpunkt im Spätsommerkalender der Stadt. Auch in diesem Jahr verwandelte sich der Olympiapark in ein Meer aus Farben, Klängen und Menschen. Rund 60.000 Besucherinnen und Besucher strömten in das Areal, das schon durch seine Architektur allein eine Besonderheit ist.

Das Olympiastadion, entworfen von Günter Behnisch und Frei Otto für die Olympischen Spiele 1972, gilt bis heute als Symbol einer offenen, transparenten Gesellschaft. Sein Zeltdach schwingt wie eine gläserne Landschaft über das Gelände, bricht das Licht, lässt Sonne und Wolken gleichermaßen durchscheinen. Dieses Zusammenspiel von Natur und Konstruktion macht den Ort zu einer einzigartigen Bühne. Gerade bei einem Festival wie Super Bloom entfaltet er seine volle Wirkung: Das Stadion ist weitläufig und monumental, doch zugleich vermittelt es das Gefühl, Teil einer gemeinsamen Erfahrung zu sein – eine Mischung aus Weite und Nähe, die in Europa ihresgleichen sucht.

An diesem Wochenende war es nicht nur die Architektur, die für Staunen sorgte. Die Energie der Menge machte den besonderen Zauber spürbar. Wenn zehntausende Arme gleichzeitig nach oben schnellten, wenn sich die Körper im Rhythmus bewegten und die Stimmen zu einem einzigen Chor verschmolzen, dann entstand das, was Festivals ausmacht: das Gefühl, Teil einer größeren Bewegung zu sein. Besonders deutlich zeigte sich das bei den Giant Rooks, die ihre Indie-Hymnen mit Verve präsentierten, oder bei Shawn Mendes, dessen Ausstrahlung unbestreitbar ist. Doch während Mendes von der Liebe seiner Fans getragen wurde, blieb sein Auftritt künstlerisch etwas hinter den Erwartungen zurück. Viel Charisma, ja – aber weniger musikalische Tiefe, als man sich von einem Headliner erhofft hätte.

Ganz anders Raye. Sie war das Glanzlicht des Wochenendes, eine Künstlerin auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Mit einer herausragenden Band, einem Sound, der in seiner Klarheit und Präzision Maßstäbe setzte, und einem Gesang, der gleichermaßen kraftvoll wie nuancenreich war, zog sie das Publikum unweigerlich in ihren Bann. Es war jener seltene Moment, in dem alles stimmte: Timing, Atmosphäre, Präsenz. Dass andere Auftritte unter kleineren Schwächen im Sound litten, machte die Professionalität ihres Sets nur noch deutlicher.

Das restliche Programm zeigte die Vielfalt des Festivals – und auch seine Brüche. Suki Waterhouse präsentierte ein solides, wenn auch eher austauschbares Set, das wenig Überraschungen bot. Juli hingegen weckten mit „Perfekte Welle“ kollektive Erinnerungen und sorgten für einen jener raren Momente, in denen Nostalgie die Menge einte. Jelly Roll überraschte mit einer Stimme voller Kraft und einer ehrlichen Direktheit, die man ihm sofort abnahm. Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys spielten ihre ironischen Italo Schlager, doch nicht jeder im Publikum konnte mit diesem Konzept etwas anfangen. Alligatoah wiederum setzte auf eine exzentrische Inszenierung und schräge Ideen, die spalteten – für die einen unterhaltsam, für andere schwer zugänglich.

Zu den strahlenden Momenten gehörte zweifellos Nelly Furtado. Mit einer Präsenz, die Schönheit, Souveränität und Spielfreude vereinte, führte sie das Publikum durch ein kurzweiliges Programm. Ihre Stimme wirkte frisch, ihre Songs lebendig – ein Auftritt, der zugleich nostalgisch und zeitgemäß war. Post Malone schließlich beschloss den Samstag mit einem geschmackssicheren Set, das die Fangemeinde jubeln ließ, aber weniger Eingeweihte nicht in gleicher Intensität erreichte.

Auch Montez stand auf der Olympic Stage, kämpfte jedoch mit hartnäckigen In-Ear-Problemen. Diese führten zu Verzögerungen im sehr eng getakteten Ablauf, was für ihn sichtbar zur Herausforderung wurde. Umso bemerkenswerter, dass das Festival-Management die Gesamtorganisation trotzdem im Griff behielt: Durch die clevere Platzierung der beiden Hauptbühnen – Olympic Stage und Super Stage lagen direkt nebeneinander – mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen den einzelnen Konzerten kaum warten. Oft vergingen nur wenige Minuten zwischen den Auftritten, die Pausen blieben angenehm kurz und man merkte, wie sehr diese Struktur für einen reibungslosen Fluss des Programms sorgte.

Das Wetter schrieb eine eigene Dramaturgie: Der Samstag war geprägt von Regenschauern, die Regenponchos zu einem festen Bestandteil des Festival-Looks machten. Doch selbst das konnte die Stimmung kaum trüben – es entstand vielmehr eine Art von Solidarität im Regen. Am Sonntag zeigte sich München dann von seiner schönsten Seite. Strahlend blauer Himmel, Sonne über dem Zeltdach, entspannte Gesichter im Gras – das Festival verwandelte sich in ein Sommermärchen, das den Auftakt des Herbstes fast vergessen ließ.

Organisatorisch überzeugte das Festival auf ganzer Linie. Wege waren klar, Abläufe funktionierten reibungslos, und vor allem das Bekenntnis zu Nachhaltigkeit verdient Anerkennung. Mülltrennung, bewusster Konsum und ständige Erinnerungen, aufeinander Acht zu geben und Grenzen zu respektieren, verliehen dem Event eine Haltung, die über die Musik hinausreicht. Man hatte das Gefühl, dass nicht nur ein Festival stattfindet, sondern ein Raum geschaffen wird, in dem Rücksichtnahme und Gemeinschaft im Vordergrund stehen.

So bleibt am Ende ein Wochenende, das in Erinnerung bleibt: durch die spektakuläre Kulisse des Olympiaparks, durch ein Programm, das zwischen strahlenden Höhepunkten und kleineren Schwächen pendelte, und vor allem durch das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die für zwei Tage alles andere ausblendet. Super Bloom 2025 hat gezeigt, dass Festivals nicht nur Abfolgen von Konzerten sind, sondern Erlebnisse, die Architektur, Natur, Menschen und Musik zu einem größeren Ganzen verbinden.

Review: SPINNE

Schaubühne Berlin

von Marcel Eckerlein-Konrath

Eine Küche, wie man sie kennt oder zumindest, wenn man wie ich über ein Jahrzehnt im Berliner Wedding gewohnt hat: Kachelwand, klappernde Schränke, dazu löslicher Kaffee, Discounter-Toast. Es sind diese scheinbar beiläufigen Details, die Maja Zades neues Stück so treffend verortet. Und doch ist es kein Realismus, der diesen Theaterabend prägt, sondern das, was Caroline Peters daraus macht: eine solistische Großleistung, die mühelos ein ganzes Ensemble ersetzt.

Caroline Peters spielt Julia, eine Frau Mitte vierzig, allein, durchdrungen von einer Art existenzieller Aufgeriebenheit, die Peters mit leiser Brillanz greifbar macht. In einem Moment erinnert sie sich an eine Kindheitsszene – ein Spiel im Sand, ein vermeintlicher Ast, der sich als Spinnenbein entpuppt – und plötzlich taucht sie tief ein in eine Erzählung über frühe Ekelmomente, über Angst, über das, was unter der Oberfläche lauert. Die Spinne als Sinnbild: ein dunkles, haariges Wesen, das aus der Vergangenheit kriecht, verstörend und zugleich bildstark. Eine Metapher, die bei Zade nicht platt wirkt, sondern greifbar macht, wie körperlich tief Erinnerungen wirken können – vor allem, wenn sie sich mit gesellschaftlichen Abgründen verweben.

Zade spannt diesen Faden weiter: Drei Jahrzehnte nach dem Sandkasten trifft Julia ihren alten Freund Kris wieder. Die Szene – ein edles italienisches Restaurant in Charlottenburg, ein (un)erwartetes Wiedersehen. Die Leichtigkeit von damals, kurz aufflackernd, wird rasch vom politischen Ernst überlagert. Kris trägt jetzt Designeranzug, redet wie ein braver Bürger und entpuppt sich doch bald als ein Mann, der sich ideologisch verirrt hat. Ein AfD-Versteher, ein Anwalt, der Rechtsextreme vertritt, der sich als Opfer eines Systems inszeniert, das ihm angeblich nichts gönnt. Die Entfremdung wird greifbar, schleichend, fast leise aber gnadenlos.

Was sich bei diesem Treffen mit Kris und seiner bald ebenfalls erscheinenden Frau Christiane sowie dem fünfzehnjährigen Filius Korbinian entfaltet, entrollt Peters auf engstem Raum in knapp anderthalb Stunden mit einer Mischung aus lakonischer Präzision und unterschwellig brodelnder Wut vor uns in ihrer Wohnküche aus (klug und nüchtern gestaltet von Nina Wetzel), wo sie Toast in den Toaster steckt, Kaffee aufsetzt und sich durch ihre Gedanken bewegt wie durch ein Labyrinth.

Im Hintergrund flackern Videoeinspielungen von Sébastien Dupouey – Fragmente des Restaurantabends, Demonstrationen, Insektenbilder, verzerrte Bundestagssilhouetten. Sie stören nicht, sie illustrieren – aber notwendig sind sie nicht. Denn alles Wesentliche passiert im Gesicht, in der Stimme von Caroline Peters.

Sie trägt diesen Monolog mit einer Leichtigkeit, die schwer wiegt. Mit stiller Wut und leiser Komik. Mit analytischer Schärfe und zugleich einer tiefen Verletzlichkeit. Sie beobachtet nicht nur, sie durchlebt – und kommentiert sich dabei selbst, mit einem ganz feinen Gespür für Doppeldeutigkeiten und Zwischentöne. Immer wieder springt sie zwischen Ebenen: mal ist sie Julia heute, mal Julia damals, mal Kris, mal dessen Frau. Diese Wechsel sind keine Brüche, sondern fließende Übergänge, die die Struktur des Textes elegant offenlegen.

Zade hat einen Text geschrieben, der pointiert und sehr kurzweilig ist. Ihre Worte sind konzentriert, dicht, stark aus der Innenperspektive entwickelt. Was ihm vielleicht an szenischer Breite fehlt, macht Caroline Peters durch ihre Vielschichtigkeit mehr als wett. Sie erschafft nicht bloß eine Figur, sie füllt ein ganzes Universum.

Dass das Gespräch mit Kris am Ende scheitert, ist fast schon eine bittere Notwendigkeit. Der Bruch ist realistisch, weil der Versuch, politische Fronten im Privaten zu kitten, oft an der Lebensrealität zerschellt. Dieses gescheiterte Gespräch ist dabei alles andere als leer. Es ist eine präzise Momentaufnahme unserer Gegenwart: Wie redet man mit einem alten Freund, der sich politisch radikalisiert hat? Was tun mit der Mischung aus Nostalgie und Entsetzen? Und was, wenn einem die Argumente fehlen, nicht aus Dummheit, sondern aus Überforderung?

Das Gefühl, sich über Nebensächlichkeiten zu verlieren, statt dem Kern auszuweichen, ist nur allzu bekannt. Statt eines Ex-Freunds über der Decke war es bei mir ein anstrengender Nachbar, doch die psychologischen Reibungsflächen, das Gefühl des Eingeklemmtseins, das ist gleich.

Peters gelingt es, all das spürbar zu machen – ohne laute Gesten, ohne Pathos. Sie gibt der Ratlosigkeit ein Gesicht, das in Erinnerung bleibt. Ihre Leistung ist nichts weniger als ein Theaterereignis: Sie ist Erzählerin, Kommentatorin, Spielerin – ein mehrstimmiges Ensemble in einer Person. Und das mit einer schwebenden Eleganz, die jederzeit geerdet bleibt.

Zade entwirft mit der Figur der Julia keine idealisierte Heldin, sondern eine glaubwürdige Figur. Julia ist keine politische Ratgeberin, sondern eine Figur im Ringen mit sich selbst, mit Widersprüchen und Sprachlosigkeit. Dass sie dieser Sprachlosigkeit so scharfkantig und komisch zugleich Ausdruck verleiht, ist das Verdienst Caroline Peters’. Ihr Spiel: messerscharf, beiläufig, uneitel und immer auf dem Punkt.

„Spinne“ ist kein Stück mit einfachen Antworten. Es gibt keinen Wandel, keine Versöhnung, kein klares Fazit. Was bleibt, ist ein feines Netz aus Gedanken, Zweifeln und Beobachtungen. Und mittendrin eine Schauspielerin, die es versteht, dieses Netz mit größter Sorgfalt zu spinn

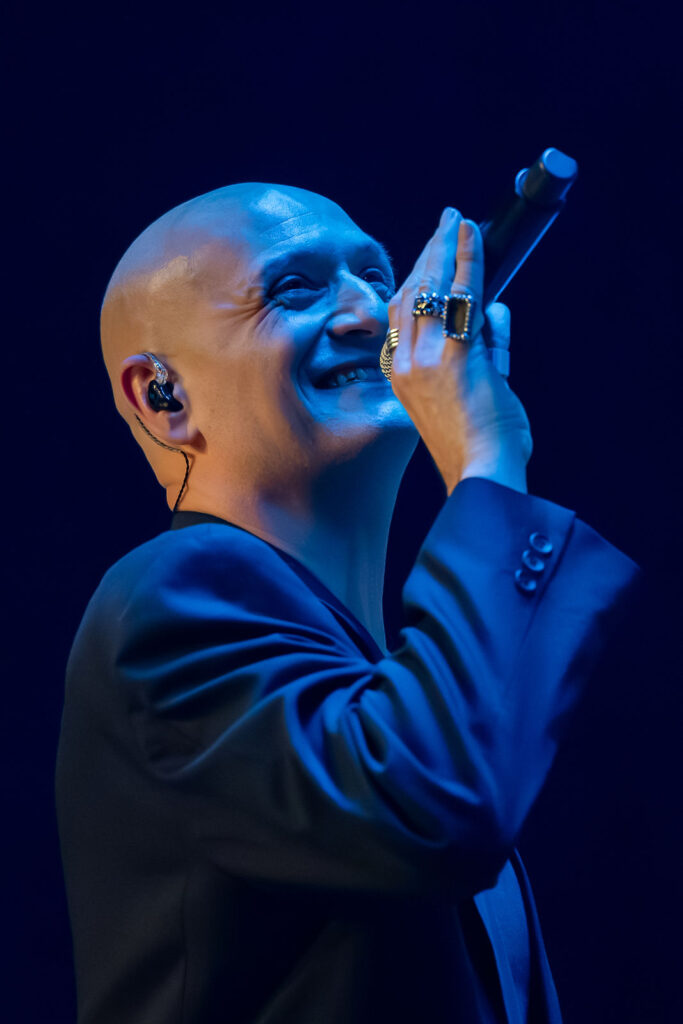

Review: Lionel Richie live in Berlin

Uber Arena

von Marcel Eckerlein-Konrath

Lionel Richie ist ein Profi. Seit über vierzig Jahren steht er auf den großen Bühnen dieser Welt, und wer ihn an diesem Sommerabend in Berlin sieht, bekommt genau das, was man von einem Lionel-Richie-Konzert erwarten darf: einen Abend voller Hits, viel Charme, routinierter Herzlichkeit – und wenig Überraschungen.

Die Uber Arena ist komplett bestuhlt, ein seltener Anblick bei einem Popkonzert. Aber es passt zu diesem Publikum: viele Herren in Hawaiihemden und Camp-David-Jacken, die Damen wahlweise in glitzernden Blumenprints oder mit sorgfältig geglättetem Haar. In der ersten Reihe sitzen die Hardcore-Fans, manche tragen Lionel-Richie-Shirts und formen bei jeder Ballade kleine Herzchen mit den Händen.

Gleich zu Beginn wird klar: Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Auf der LED-Leinwand laufen in der Ouvertüre Albumcover und Auszeichnungen von Richie vorbei: Grammys, Oscar, Kennedy Center Honors.

Dann fährt Richie, umgeben von Nebel, aus dem Bühnenboden und beginnt mit „Hello“. Natürlich. Nicht weil es die überraschendste Wahl wäre, sondern weil es die sichere ist. Lionel Richie weiß, wie das Spiel funktioniert. Er erzählt von Berlin, dem „melting pot of the world“, und schwärmt vom Wetter, das so gut sei, dass er befürchte, einen Sonnenbrand zu bekommen. Berlin lacht. Richie ruft „Berlin is loud!“. Der weiße Flügel, die große LED-Wand, der Laufsteg ins Publikum – alles ist vorhanden, alles sieht gut aus, aber auch ein wenig aus der Zeit gefallen. Die visuelle Gestaltung bewegt sich irgendwo zwischen animiertem Grußkartenkitsch und altem Windows-95-Bildschirmschoner. Das Publikum stört’s nicht, die Stimmung ist freundlich, erwartungsvoll, sogar euphorisch.

Musikalisch ist alles solide. Die fünfköpfige, gut eingespielte Band hält ihm den Rücken frei, Richie selbst braucht keine Tänzer, keine Pyro, keine überflüssige Geste. Seine Stimme? Immer noch erstaunlich stabil (oder einfach nur verdammt gut abgemischt, je nachdem, wie man’s betrachtet.) Die Übergänge zwischen den Songs sind fließend, immer wieder mit kleinen Bonmots Richies verbunden. Klassiker wie „Easy“, „Sail On“, „Stuck On You“ und das immer noch wunderbar sentimentale „Three Times A Lady“ kommen in schneller Folge, aber ohne Eile.

Immer wieder spricht Richie zum Publikum – und, mindestens genauso gern, über sich selbst. Wie er das mit dem Tanzen noch hinkriegt, möchte er wissen. Die Antwort liefert er gleich mit: „I’m in pain. A lot of pain.“ Das Publikum lacht pflichtbewusst. Aber, sagt er, wenn die Crowd heiß ist, dann „everything’s okay“. Und Berlin – das ist heute „hot“. Richie klatscht fürs Publikum, das Publikum klatscht artig zurück.

Zwischendurch wird’s auch mal etwas seelenwärmend: „Family“, „respect“, „understanding“, „joy“, „love“ – all das brauche die Welt. Das klingt ein bisschen wie aus einem besonders kitschigen Poesiealbum aber Richie meint es anscheinend ernst oder hat es zumindest gut einstudiert.

Wirklich unangenehm wird es kurz, als er die Männer im Publikum auffordert, ihre „ladies“ in den Arm zu nehmen und gemeinsam auszurufen: „Lionel is amazing!“ Das ist der Moment, in dem man sich fragt, ob man jetzt lachen oder still in seinen Sitz sinken soll. Sehr amerikanisch, sehr heteronormativ – und nicht frei von Cringe. Aber niemand protestiert.

Was folgt, ist eine Mischung aus Greatest Hits, moderner Motivationsrede und Wohnzimmerplauderei. „Endless Love“ singt er nicht allein. „My dear friend Diana Ross“ sei heute nicht in Berlin. Stattdessen übernimmt das Publikum ihren Part – nicht besonders schön, aber mit viel Gefühl. Und das reicht. Berlin liegt sich wieder in den Armen.

Nach „We Are the World“, einem Song, der auch fast 40 Jahre später noch aufrichtig wirkt, ist eigentlich alles gesagt. Es folgt die einzige Zugabe: „All Night Long“. Alle stehen. Alle tanzen. Lionel Richie übernimmt dabei die Rolle eines routinierten Gastgebers – charmant, aufmerksam, mit dem typisch amerikanischen Gespür fürs Timing. Richie macht, was er seit Jahrzehnten macht: und macht es gut. Die Show ist glatt, routiniert, stellenweise charmant, manchmal etwas altmodisch, aber immer unterhaltsam. Wer kam, um Hits zu hören und sich kurz zurück in die 80er zu träumen, wurde nicht enttäuscht. Große Überraschungen gab es keine, aber vielleicht war genau das der Plan.

Review: Diana Damrau und Jonas Kaufmann live in der Berliner Philharmonie

von Marcel Eckerlein-Konrath

Es ist der letzte Juniabend, und in der Berliner Philharmonie treffen sich Opernfans der höheren Altersgruppen zur Begegnung zweier Giganten: Diana Damrau und Jonas Kaufmann geben sich die Ehre. Schon beim Betreten des Saals liegt dieser Hauch von „großem Ereignis“ in der Luft – das Publikum ist bereit, zumindest rein äußerlich.

Denn ein Konzertabend beginnt, wie sollte es anders sein, mit dem bekannten Opernritual. Erst wird gehustet, dann werden Plätze gesucht, die sich als falsch herausstellen, dann wird erneut gehustet. Es ist ein gepflegtes, kulturell informiertes, fast schon kunstvoll gestaffeltes Husten: vom vornehmen Einzelhuster im Parkett bis zur massiven Gruppensymphonie im rechten Rang. Wie eine Archäologin auf der Suche nach einem seltenen Artefakt gräbt sich eine Dame durch eine Handtasche, die offenbar seit den Salzburger Festspielen 1987 nicht mehr geöffnet wurde. Eine andere Besucherin mit Fernglas hat Position bezogen, die grauhaarige Entourage blättert angestrengt in ihren Programmheften, während irgendwo vor mir das Bonbon mit der vermutlich lautesten Verpackung der westlichen Hemisphäre entfaltet wird.

Man sagt, Musik beginnt dort, wo Worte enden. Und doch lohnt es sich, ein paar Worte über diesen Abend zu verlieren. Wenn Diana Damrau und Jonas Kaufmann gemeinsam auf der Bühne stehen, wird schnell klar, warum ihre Namen immer noch regelmäßig im Opernolymp präsent sind.

Diana Damrau, die Stimmakrobatin mit Charme, und Jonas Kaufmann, der Tenor gewordene Gedanke eines Dirigenten. Sie bringen einen Abend mit, der auf dem Papier klingt wie ein Jahrhundertprogramm: Strauss. Mahler. Noch mehr Strauss. Alles zwischen Zueignung und Ich bin der Welt abhanden gekommen.

Damrau singt, als hinge der Liedgesang vom Überleben der Kunstform selbst ab. Ihre Stimme ist leuchtend, wendig, dramatisch aufgeladen und lässt bei Ich trage meine Minne fast eher eine kleine Oper als ein Lied vermuten. Was Damrau singt, das zeigt sie auch, manchmal in großen Gesten, aber vor allem in fein gesetzten Nuancen, als hätte ihr Gesicht eine eigene Partitur.

Kaufmann überzeugt mit einer technisch makellosen und klanglich ausgeglichenen Interpretation. Sein Tenor bleibt in den Mahler-Liedern stets kontrolliert und fein geführt. Besonders Ich atmet’ einen linden Duft gelingt ihm mit großer Zurückhaltung und einer fast meditativen Ruhe.

Die Liedauswahl ist üppig und vielseitig, bietet ein breites Spektrum zwischen intimer Klangwelt und dramatischer Aufladung. Dramaturgisch wirkt das Programm allerdings eher mosaikartig – Momente großer Intensität wechseln sich mit abrupten Übergängen ab, die wenig Raum zur emotionalen Nachhall lassen. Besonders bei Mahler, dessen „Wunderhorn“-Lieder zwischen kindlicher Ironie und existenzieller Tiefe schwingen, hätte man sich gelegentlich einen Atemzug mehr gewünscht – ein Innehalten, bevor es weitergeht.

Die Musik selbst? Hochwertig. Natürlich. Kunstvoll, ausgefeilt, perfekt artikuliert, mit appoggiatura, messa di voce und allem, was Opernsänger zittern lässt. Begleitet werden Damrau und Kaufmann kongenial von Helmut Deutsch, dem langjährigen Klavierpartner Kaufmanns, dessen Können viele Liedersänger schätzen – so beschreibt ihn die Süddeutsche Zeitung.

Nach gut 80 Minuten Netto-Spielzeit folgt verdienter, ausdauernder Applaus. Stimmlich bleiben Damrau und Kaufmann, was sie sind: Ausnahmekünstler von internationalem Format. Und doch schleicht sich der Gedanke ein, ob ihre Bühnenpräsenz nicht noch stärker zur Geltung käme, wenn sie sich in einem dramatisch aufgeladenen Opernabend begegneten – in einer Tosca, einer La Traviata oder einer anderen Bühne, die mehr Konflikt als Schlagende Herzen und Wer hat dies Liedlein erdacht verlangt.

Am Ende Standing Ovations. Das hat man sich verdient, vor allem das Publikum. Kaufmann lächelt. Damrau strahlt. Und irgendwo im Rang wird wieder ein Bonbon ausgepackt. Ein würdiger Schlusspunkt. Loriot hätte wohl gesagt: „Wenn jemand bei Strauss nicht hustet, hat er nichts verstanden.“

Review:

Disney in Concert

Follow Your Dreams Olympiahalle München

von Marcel Eckerlein-Konrath

Disney steht für Emotionen, Musik, Erinnerungen. Mit „Follow Your Dreams“ wollte das Format „Disney in Concert“ genau das liefern – bekannte Melodien, große Gefühle und ein Hauch Kindheitszauber, live begleitet vom Hollywood Sound Orchestra unter der Leitung von Wilhelm Keitel. Doch der Funke wollte an diesem Abend in der Olympiahalle München nicht ganz überspringen.

Schon beim ersten Ton wurde deutlich: Die Halle, halb gefüllt, ist schlicht kein idealer Ort für dieses Format. Die Akustik bleibt weit hinter dem zurück, was das Orchester leisten kann – statt sattem Klangteppich oft nur ein flacher Sound, der stellenweise sogar von der gegenüberliegenden Tribüne zurückhallt. Der Detailreichtum der Arrangements, die Dynamik der Musik – all das kommt kaum zur Geltung. Ein Theatersaal oder Konzerthaus wäre hier eindeutig die bessere Wahl gewesen.

Dabei war das Programm abwechslungsreich und durchaus liebevoll zusammengestellt. Klassiker wie Peter Pan, Bambi oder Alice im Wunderland trafen auf moderne Disney-Welten wie Alles steht Kopf, Ratatouille und Encanto. Moderator Daniel Boschmann stimmte das Publikum zu Beginn mit einem generationsübergreifenden Ansatz ein, der funktionierte: Erinnerungen an die ersten Disney-Filmerlebnisse, weitergereicht von Eltern an Kinder, machten deutlich, wie stark diese Musik emotional verankert ist – und wie sehr sie über Generationen hinweg verbindet.