Review: CHICAGO

Komische Oper Berlin

von Marcel Eckerlein-Konrath

Manchmal blitzt es auf in der Theaterlandschaft: Ein Moment, in dem alles stimmt – Timing, Talent, Tanz und Temperament. Barrie Koskys Neuinszenierung des Musicals Chicago ist ein solches Funkeln. Mit über 6.500 Glühlampen im Bühnenbild, das Michael Levine mit ebenso viel Eleganz wie kalkulierter Finesse gestaltet hat, wird nicht nur das Spotlight auf die Protagonist*innen gerichtet, sondern ein elektrisierendes Spektakel entfacht – Broadway-Flair, raffiniert ins Berliner Jetzt transponiert.

Chicago basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von 1926, das von der Journalistin Maurine Dallas Watkins geschrieben wurde – inspiriert von realen Mordprozessen zweier Frauen, die sich in den 1920ern in der amerikanischen Boulevardpresse in glamouröse Antiheldinnen verwandelten. Die Musicalfassung von John Kander (Musik), Fred Ebb (Texte) und Bob Fosse (Regie & Choreografie) wurde 1975 uraufgeführt. Doch der große internationale Durchbruch kam mit dem minimalistischen, düster-raffinierten Broadway-Revival von 1996, das seither ungebrochen gespielt wird.

Unvergessen ist die gefeierte Londoner Produktion von 1997 mit Ute Lemper und Ruthie Henshall – eine Besetzung, die Maßstäbe setzte. Das dazugehörige Cast-Album – eine Studioaufnahme, kein Live-Mitschnitt – ist bis heute ein Referenzwerk. Selten klang ein Cast Album derart lebendig, virtuos und stimmlich präzise und voller vokaler Raffinesse. Henry Goodman als Billy Flynn glänzte darin mit geschmeidiger Arroganz als Meister der subtilen Manipulation.

Koskys Version ist opulenter und größer als die Broadway und West End Revial Inszenierung. Sie ist ein Fest des Überflusses – doch nie plakativ. Er holt das amerikanische Vaudeville auf die Bühne der Komischen Oper, durchdringt es mit Witz, Tempo und einem Gespür für groteske Schönheit. Wie er selbst sagt: „Chicago ist ein Stück über witzige, charmante Monster.“ Genau dieses Wechselspiel zwischen Anziehung und Abscheu macht seine Vision so faszinierend.

Katharine Mehrling als Roxie Hart und Ruth Brauer-Kvam als Velma Kelly erfüllen die Bühne zu jedem Zeitpunkt mit Energie und Präsenz. Beide verwandeln ihre Charaktere in lebendige, pulsierende Wesen, die den Zuschauer mit jeder Geste und jedem Blick fesseln.

Katharine Mehrling, als Roxie Hart, überzeugt nicht nur mit einer bemerkenswerten stimmlichen Vielfalt, sondern auch mit einer unglaublichen Bühnenpräsenz. Sie schafft es, die anfängliche Unschuld und Naivität ihrer Figur zu bewahren, während sie gleichzeitig die immer komplexer werdende Dunkelheit von Roxies Charakter entfaltet. Mehrling spielt mit den vielen Facetten ihrer Figur, die zwischen Manipulation, Charme und eiskalter Berechnung schwankt. Dabei bleibt sie jederzeit glaubwürdig, was die Tragik und den Humor ihrer Roxie verstärkt.

Ruth Brauer-Kvam, als Velma Kelly, bringt ebenfalls eine beeindruckende Vielseitigkeit mit. Ihre Velma ist keine einfache Femme Fatale, sondern eine vielschichtige Frau, die hinter der glamourösen Fassade ihre eigenen Dämonen bekämpft. Brauer-Kvam spielt mit einer Mischung aus Wut, Verletzlichkeit und einer unerschütterlichen Selbstsicherheit, die ihre Figur auf faszinierende Weise ambivalent macht. Besonders bemerkenswert ist die Art, wie sie die chaotische, aber zugleich kontrollierte Energie von Velma auf die Bühne bringt. Ihre Tanz- und Gesangsnummern sind präzise und kraftvoll, wobei ihre Körperbeherrschung und ihr Timing in perfekter Harmonie mit der Choreografie von Otto Pichler steht.

Die Chemie zwischen den beiden Schauspielerinnen ist elektrisierend. Ihre Interaktionen sind ein Balanceakt zwischen Konkurrenz und Kameradschaft, Liebe und Hass – ein Spiel, das von harter Rivalität und gleichzeitiger Bewunderung geprägt ist. Es ist faszinierend zu sehen, wie sie sich im Laufe der Aufführung immer wieder an den Rand des Chaos bewegen, dabei aber nie aus dem Gleichgewicht geraten. Diese explosive Dynamik zwischen Roxie und Velma – zwei Frauen, die sowohl miteinander als auch gegeneinander kämpfen – ist das Herzstück der Inszenierung und zieht das Publikum von Anfang bis Ende in ihren Bann.

Jörn-Felix Alt durchdringt als Billy Flynn mit Perfektion das gesamte Geschehen. Mit markanter Bühnenpräsenz und messerscharfem Schauspiel verkörpert er den schillernden Star-Anwalt als eleganten Marionettenspieler – ein Mann, der stets die Fäden in der Hand hält, während seine Klientinnen ahnungslos an den Strippen tanzen.

Alt spielt Flynn nicht als bloßen Zyniker, sondern als kalkulierenden Verführer, dessen Lächeln nie ganz die Augen erreicht – ein Mann, der das System nicht nur durchschaut, sondern es in jedem Moment zu seinem Vorteil choreografiert. Seine beiden großen Nummern „Ich bin nur für Liebe da“ und Hokuspokus“ serviert er mit perfektem Understatement und sind Showstopper voller Raffinesse und rhythmischer Präzision.

Er bringt das Kunststück fertig, gleichzeitig zu glänzen und zu kontrollieren, zu verführen und zu manipulieren – ein Charmeur mit Skalpell. Kein Laut zu viel, kein Blick zu wenig. Ein souveräner Strippenzieher, der das Ensemble wie ein Varieté-Dompteur durch das Spektakel lenkt. Eins von vielen Highlights der Produktion.

Andreja Schneider verleiht Mama Morton eine wunderbar ironische Autorität und bringt mit warmer Stimme und pointiertem Spiel genau die Ambivalenz dieser Figur auf den Punkt. Das Ensemble von Chicago unter der Choreografie von Otto Pichler ist in seiner Ausführung eine wahre ästhetische Wucht. Es ist ein Hochgenuss für die Augen, ein visuelles Spektakel, das die Sinne auf eine unverwechselbare Weise berauscht. Jeder Schritt, jede Bewegung, jedes noch so kleine Detail ist bis ins Letzte durchdacht und präzise in Szene gesetzt. Pichlers Choreografie fängt die Essenz des Chicago der 1920er Jahre auf brillante Weise ein – das vibrierende, energiegeladene, von Glamour und Verführung durchzogene Chicago, wo jede Bewegung, jeder Tanzschritt gleichzeitig ein Spiel mit Macht, Begierde und Gefahr ist. Und trotz des Vergleichs mit Bob Fosse schafft Pichler es, eine eigene Handschrift zu entwickeln, die Chicago frisch und aufregend wirken lässt, ohne dabei die Wurzeln der klassischen Inszenierung aus den Augen zu verlieren.

Barrie Koskys Inszenierung von Chicago ist eine brillante Mischung aus kluger Regie, visuellem Hedonismus und subtiler Ironie, die das Original von 1975 in eine neue, überhöhte Dimension katapultiert. Koskys Werk lebt von einer lasziven Eleganz, die durch die intelligent eingesetzten Zwischentöne von Ironie besticht. Er versteht es meisterhaft, das Spiel mit den Genres zu nutzen, wobei er einerseits dem klassischen Charme der 1996er Revival-Version huldigt, aber gleichzeitig eine eigene, tiefgründige Handschrift einbringt, die das Stück mit einer bis ins Detail durchdachten Interpretation neu erfindet. Das Stück selbst über Egoismus, Täuschung und die Verwertbarkeit von Verbrechen im Showbusiness, wird unter Koskys Leitung zu einer furiosen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und ihrer Faszination für Skandale, Ruhm und die dunklen Seiten des menschlichen Begehrens.

Am Ende bleibt Chicago in Koskys Inszenierung nicht nur ein Musical über Skandale und Verbrechen im Showbiz – es wird zu einem rauschenden Fest, in dem das Publikum von der Kunst der Verführung in den Bann gezogen wird. Und wenn in dieser Welt von Gier und Egoismus wirklich jede*r nur an sich selbst denkt, dann kann sich das Publikum immerhin glücklich schätzen, an diesem fulminaten Exzess teilhaben zu dürfen.

Review: & JULIA

Operettenhaus Hamburg

von Marcel Eckerlein-Konrath

In Hamburg, wo die Elbe fließt und die Reeperbahn ihren nächtlichen Glanz verströmt, steht das Operettenhaus seit Jahrzehnten für große musikalische Momente. Dieses traditionsreiche Theater, 1986 zur Musicalbühne umgewandelt, hat mit Produktionen wie Cats, Mamma Mia! oder Tanz der Vampire Meilensteine der deutschen Musicalgeschichte gesetzt. Nun beherbergt es ein Stück, das ebenso frech wie tiefgründig, ebenso bunt wie berührend ist: & JULIA – eine popmusikalische Revolution des klassischen Shakespeare-Stoffes.

Was wäre, wenn Julia nicht gestorben wäre? Wenn sie sich nicht in den Tod gestürzt hätte aus jugendlicher Verzweiflung, sondern beschlossen hätte: Das Leben beginnt jetzt erst recht?

Genau diese Frage stellt sich Anne Hathaway – nicht die Schauspielerin, sondern die Ehefrau Shakespeares. In dieser clever gebrochenen Metaebene beginnt die Geschichte von & JULIA: Anne schreibt ihrem Mann das Ende seiner berühmtesten Tragödie kurzerhand um. Ihre Julia lehnt sich gegen das vorgezeichnete Schicksal auf, zieht nach Paris, begegnet neuen Lieben, alten Illusionen und der Frage, wer sie jenseits von Romeo eigentlich ist.

Es ist ein brillanter Kunstgriff: Die klassische Tragödie wird mit popkultureller Selbstermächtigung versetzt, und was entsteht, ist kein bloßes Spektakel, sondern ein subversiv intelligentes, musikalisch mitreißendes Theatererlebnis.

Im Zentrum des Musicals steht das imposante Songbook von Max Martin, dem schwedischen Superproduzenten, der die Popwelt der letzten drei Jahrzehnte geprägt hat wie kaum ein anderer. Ob Britney Spears‘ ...Baby One More Time, Katy Perrys Roar, Céline Dions That’s The Way It Is, Kelly Clarksons Since U Been Gone oder die Backstreet Boys mit I Want It That Way – die Songs sind vertraut, aber ihre Wirkung in diesem neuen erzählerischen Kontext ist überraschend emotional, oft humorvoll und stets klug inszeniert.

Was schnell zur Jukebox-Falle hätte werden können, wird hier zu einem herausragenden Beispiel für musikalisches Storytelling. Die Hits sind nicht bloße Einschübe, sie treiben Handlung und Figurenentwicklung aktiv voran.

Willemijn Verkaik als Anne ist das unbestrittene Kraftzentrum des Abends. Ihre Bühnenpräsenz ist ebenso eindrucksvoll wie ihre stimmliche Ausnahmeklasse. In der Ballade That’s The Way It Is erschafft sie einen Moment purer musikalischer Magie – getragen von technischer Brillanz, tiefer Emotionalität und einer Bühne, die kurz den Atem anhält. Die stehenden Ovationen, die ihr folgen, sind nicht weniger als verdient.

Chiara Fuhrmann in der Rolle der Julia ist eine wunderbare Besetzung: jugendlich-frisch, mit klarem, durchsetzungsfähigem Gesang und großem spielerischen Charme. Sie balanciert mühelos zwischen rebellischem Trotz und innerer Verletzlichkeit – eine moderne Heldin, der man gerne folgt.

Jacqueline Braun jedoch ist der heimliche Showstealer des Abends. Als Julias Amme bringt sie nicht nur großartige komödiantische Momente, sondern auch eine gesangliche Wucht auf die Bühne, die ihresgleichen sucht. Ihre Szenen sind geprägt von Witz, Timing und einer Stimme, die im besten Sinne überwältigt. Man wünscht sich tatsächlich, sie würde die Bühne nie verlassen.

Andreas Bongard als Shakespeare selbst bleibt solide, angenehm präsent, humorvoll. Stimmlich kann er mit der Wucht Verkaiks zwar nicht mithalten – doch in seiner charmanten Unsicherheit und ironischen Selbstreflexion liegt eine Rolle, die er klug ausfüllt.

Zwischen popkultureller Explosion, Shakespeare’scher Ironie und queerer Selbstermächtigung entfaltet sich im zweiten Handlungsstrang von & JULIA eine Geschichte, die leiser beginnt – und umso nachhaltiger wirkt: die Erzählung von May und François, zwei Figuren, die einander inmitten des schrillen Trubels begegnen – und in ihrer Zartheit herausragen.

May, gespielt mit bemerkenswerter Sensibilität und natürlicher Bühnenpräsenz von Bram Tahamata, ist nicht-binär – und bringt damit eine Identität ins Musical, die bislang viel zu selten auf großen Bühnen in den Mittelpunkt gerückt wird. Es ist das Verdienst der Inszenierung, dass Mays Geschichte nicht mit Pathos oder Belehrung erzählt wird, sondern mit Empathie, Humor und Mut. Die Figur ist stolz, verletzlich, selbstironisch – und damit durch und durch menschlich.

In der zögerlich-ungeschickten Annäherung an François Dubois, den liebenswert unbeholfenen jungen Adligen, gespielt von Oliver Edward, findet & JULIA zu Momenten echter Emotionalität. Edwards verleiht François eine warmherzige Unsicherheit, einen leichten, spitzbübigen Charme – und wenn beide gemeinsam auf der Bühne stehen, spürt man: Hier treffen sich zwei Seelen, nicht zwei Rollenklischees.

Der Song I’m Not A Girl, Not Yet A Woman, interpretiert von May, ist einer der großen Gänsehautmomente des Abends. Was bei Britney Spears einst eine Coming-of-Age-Hymne für Teenager war, wird hier zu einer zutiefst persönlichen, authentischen Selbstverortung – zart, ehrlich, mutig und von Herzen kommend.

Die Chemie zwischen Tahamata und Edward ist fein gezeichnet, niemals aufgesetzt. Ihr Duett Perfect (im Original von Pink) ist ein weiterer Höhepunkt: ein Liebeslied, das weniger auf große Gesten, als auf stille Akzeptanz setzt. Das macht es umso kraftvoller.

Während viele Figuren in & JULIA durch Tiefe, Wandlung und Witz glänzen, bleibt Raphael Groß in der Rolle des Romeo etwas hinter dem strahlenden Ensemble zurück. Sicher, er erfüllt das Bild des überromantischen Schönlings mit Charme und einem gewissen Bühnenflair – doch leider bleibt seine Darstellung insgesamt recht eindimensional.

Vielleicht liegt es zum Teil am Rollenprofil, das Romeo bewusst als überzeichnete Karikatur seiner eigenen literarischen Tragik anlegt – ein Mann, der nicht über Julia, sondern vor allem über sich selbst hinwegkommen muss. Doch wo die Inszenierung Raum ließe für ironische Brechung oder emotionale Tiefe, bleibt Großs Spiel oft an der Oberfläche.

Besonders hervorzuheben ist das Ensemble: eine brillante Mischung aus tänzerischer Präzision, stimmlicher Stärke und mitreißender Spielfreude. Die Choreografien sind energetisch, die Szenenübergänge fließend, und das Timing sitzt auf den Punkt. Hier wird mit Lust und Liebe zum Detail gearbeitet – das spürt man in jeder Bewegung.

Ein wahres Geschenk ist auch die deutsche Übersetzung der Dialoge. Sie sind unverschämt witzig, clever konstruiert, anspielungsreich und dennoch zugänglich. Der Humor ist temporeich, manchmal frech, oft überraschend – und trifft durchweg ins Schwarze.

& JULIA ist weit mehr als eine moderne Shakespeare-Variation. Es ist ein Musical, das mit Erwartungen spielt, sie übertrifft, das Genre feiert und dabei etwas Eigenes schafft. Es bringt Feminismus, queere Perspektiven, Humor und Herz auf eine Bühne, die bebt vor Energie – und das alles mit dem Glitzer eines popmusikalischen Welttheaters.

Ein Abend, der leicht beginnt, laut lacht – und doch mit leisen Fragen endet: Was will ich selbst vom Leben? Was ist mein eigener Text?

Ein Muss für Musical-Fans, ein Geschenk für alle, die Theater mit einer Explosion aus Witz, Pop und Empowerment lieben.

Review: DEAR EVAN HANSEN

Stadttheater Fürth

von Marcel Eckerlein-Konrath

Mit Spannung wurde die deutsche Erstaufführung des preisgekrönten Broadway-Musicals Dear Evan Hansen erwartet – einem Stück, das mit ungewöhnlicher Ehrlichkeit Themen wie soziale Angststörung, Suizid, Depression, Trauer und die Sehnsucht nach Zugehörigkeit behandelt. Nun hat es den Sprung auf die deutschsprachige Bühne geschafft – in einer Inszenierung, die sich visuell und atmosphärisch eng am amerikanischen Original orientiert, zugleich aber mit ihrer eigenen visuellen Handschrift punktet.

Allen voran der gekonnte Einsatz von Live-Kameras, eingeblendeten Nachrichten, Reels und Social-Media-Kommentaren: Diese Elemente sind nicht bloße Gimmicks, sondern formen den Raum, in dem sich die fragile Identitätssuche der Jugendlichen abspielt. Das Digitale wird zur Bühne für Sehnsucht, Schmerz und Projektion – und in dieser deutschen Fassung klug und effektiv eingesetzt.

Im Mittelpunkt steht Evan Hansen, ein verunsicherter, sozial isolierter Teenager mit ausgeprägten Angststörungen. Durch eine Verkettung tragischer Umstände wird ein an ihn selbst adressierter Brief als Abschiedsbrief eines verstorbenen Mitschülers – Connor – fehlinterpretiert. Aus einer kleinen Notlüge entsteht ein komplexes Netz aus Erfindungen, das Evan plötzlich Aufmerksamkeit, Nähe und Zugehörigkeit verschafft – aber auf einem tragischen Missverständnis beruht.

Das Musical wirft auf berührende Weise die Frage auf, wie wir in einer zunehmend digitalen Welt noch echte Verbindungen knüpfen – und was geschieht, wenn wir Menschen vorschnell in Schubladen stecken, ohne wirklich hinzusehen. Wer bleibt ungesehen, obwohl er längst da ist?

Was dieses Musical über seinen bewegenden Inhalt hinaus so besonders macht, ist die mitreißende und zugleich tief berührende Musik von Benj Pasek & Justin Paul. Das Komponisten-Duo, das auch für Filme wie La La Land und The Greatest Showman gefeiert wurde, liefert hier ein Score, das unter die Haut geht – und im Ohr bleibt.

Stücke wie „Waving Through a Window“, „You Will Be Found“ oder „For Forever“ haben längst den Sprung aus dem Theatersaal in Playlists und Herzen geschafft. Es sind keine reinen Musical-Nummern – sie tragen das moderne Singer-Songwriter-Gen in sich, sind emotional aufgeladen, melodisch eingängig, aber nie banal.

Eine deutschsprachige Einspielung existiert bislang noch nicht, doch das Original Broadway Cast Album ist ein Must-have für Musical-Liebhaber. Es wurde zu Recht mit dem Grammy Award für das beste Musical-Album ausgezeichnet. Das Musical selbst gewann sechs Tony Awards im Jahr 2017, darunter Best Musical, Best Score (Pasek & Paul), Best Book (Steven Levenson) und Best Actor (Ben Platt in der Titelrolle).

Die Uraufführung von Dear Evan Hansen fand im Dezember 2016 am Broadway statt, unter der Regie von Michael Greif. Schon bald entwickelte sich das Stück zu einem kulturellen Phänomen, das über die Theaterwelt hinaus Wirkung zeigte. Die Geschichte eines einsamen Jungen, der plötzlich sichtbar wird – wenn auch unter falschen Vorzeichen – sprach eine ganze Generation an, die zwischen Social Media, Leistungsdruck und Selbstzweifeln navigiert.

Mittlerweile wurde das Musical weltweit aufgeführt, u.a. in London (West End), Kanada, Israel, Mexiko und Japan. Es folgte eine – kritisch umstrittene – Filmadaption mit Ben Platt in der Hauptrolle. Der emotionale Kern des Musicals aber bleibt universell.

In der deutschen Produktion, die insgesamt eine solide Umsetzung bietet, bleibt die Darstellung des Evan Hansen jedoch zwiespältig. Denis Riffel bemüht sich spürbar, die inneren Kämpfe seiner Figur zu erfassen, doch überzeichnet er den Charakter stellenweise so stark, dass sich ein glaubwürdiges Bild nicht recht einstellen will. Die vielen nervösen Laute, das Stottern, das unentwegte Pressen von Geräuschen – all das lässt ihn weniger wie einen jungen Menschen mit Angststörung, sondern eher wie jemanden mit autistischen Zügen (speziell Asperger-Syndrom) erscheinen.

Hier ist eine Differenzierung wichtig: Während sich soziale Angststörungen durch extreme Furcht vor Bewertung und Ablehnung äußern – oft verbunden mit Rückzugsverhalten, Herzrasen, Vermeidungsverhalten –, handelt es sich beim Asperger-Syndrom um eine neurobiologische Entwicklungsstörung des Autismus-Spektrums. Menschen mit Asperger zeigen häufig Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion, ein eingeschränktes Empathievermögen, stereotype Verhaltensmuster – aber nicht zwangsläufig Angst im sozialen Kontakt. Dass der deutsche Evan teils wie eine Verschmelzung beider Krankheitsbilder wirkt, schwächt die emotionale Kohärenz der Figur und erschwert die Identifikation. Diese beiden Krankheitsbilder sind keineswegs austauschbar – ihre Überlagerung in dieser Darstellung verwässert die emotionale Klarheit der Figur.

Yngve Gasoy-Romdal, in der Rolle des Larry Murphy, bleibt leider etwas blass. Sein Gesangsstil, der stets leicht weinerlich gefärbt wirkt, nimmt seinen wenigen Szenen etwas von ihrer emotionalen Wirkung. Dennoch fügt er sich solide ins Ensemble ein und hält sich dabei angenehm zurück. Ein echtes Highlight hingegen ist das Terzett „Requiem“, das mit feiner Abstimmung und bewegender Präsenz zu einem der stärksten Momente des Abends wird.

Michaela Thurner als Zoe Murphy liefert eine sehr überzeugende, nuancierte Performance: Sie trifft die Zerrissenheit zwischen Wut, Schuld und der Suche nach Nähe punktgenau. Ihre Darstellung ist durchweg glaubwürdig und emotional zugänglich – ein klarer Höhepunkt der Inszenierung.

Vanessa Heinz begeistert als Alana Beck mit klarer Stimme, großer Bühnenpräsenz und emotionaler Tiefe – sie verleiht einer Figur, die leicht zur Randerscheinung werden könnte, echtes Gewicht. Ebenfalls stark: Savio Byrczak als Jared. Er sorgt mit trockenem Humor und pointierten Einsätzen für die notwendige Portion Leichtigkeit.

Etwas hölzern und textlich oft schwer verständlich bleibt leider Jelle Wijgergangs als Connor. Seine Szenen, insbesondere in den „Geisterdialogen“ mit Evan, verlieren dadurch an Wirkung und Tiefe.

Besonders hervorzuheben ist Anna Thorén als Heidi Hansen, Evans alleinerziehende Mutter. Ihre Darstellung ist von großer Wärme, Kraft und Verletzlichkeit – sie verleiht der Figur Tiefe und Würde, ohne je ins Sentimentale zu kippen. Heidi ist eine Frau, die alles gibt, oft über ihre Grenzen geht und dennoch immer das Gefühl hat, nicht zu genügen. Thorén macht diesen inneren Zwiespalt spürbar: die erschöpfte Fürsorge, der Stolz auf ihren Sohn, die Angst, ihn zu verlieren. Ihr Solo „So groß, so klein “ gehört zu den emotionalen Höhepunkten des Abends – bewegend und ehrlich.

Ein starkes Gegengewicht bildet Monika Maria Staszak als Cynthia Murphy, die Mutter des verstorbenen Connor. Im Gegensatz zu Heidi ist Cynthia Teil einer wohlhabenderen, aber innerlich zerfallenen Familie – und sucht Halt in der Vorstellung, ihr Sohn habe in seinen letzten Tagen doch noch einen Freund gefunden. Staszak spielt diese Mischung aus Verdrängung, Trauer und Hoffnung mit großer Zurückhaltung und berührender Verletzlichkeit. Während Heidi kämpft, ringt Cynthia – beide Mütter lieben, aber auf ganz unterschiedliche Weise.

Diese beiden Frauenfiguren – so verschieden sie auch sind – zeigen, wie vielschichtig und schmerzhaft Elternliebe sein kann, wenn sie an Grenzen stößt. Und sie sind es letztlich, die dem Stück seinen leisen, aber anhaltenden Nachhall verleihen.

Die deutsche Übersetzung der Lieder und Dialoge durch Nina Schneider gelingt bemerkenswert gut. Sie wahrt den Rhythmus und die Poesie der Originaltexte und punktet dabei auch inhaltlich – vor allem in den Songs, die oft emotional aufgeladen und sprachlich komplex sind. Die Übersetzung der Songtexte ins Deutsche ist insgesamt gelungen, wenngleich manche Nuancen der Originalsprache auf der Strecke bleiben – doch das ist bei derart idiomatisch dichten Stücken fast unvermeidlich. Was jedoch bleibt, ist eine Geschichte, die sehr berührt.

Die Regie und das Bühnenbild von Markus Olzinger schaffen ein klares, fokussiertes Setting, das zwischen Intimität und medialer Überwältigung changiert. Die flexible, minimalistische Bühne lässt Raum für die Figuren – und für die digitalen Projektionen, die nie zum Selbstzweck werden, sondern stets dem Innenleben der Figuren dienen.

Diese deutsche Erstinszenierung von Dear Evan Hansen überzeugt in vielen Bereichen: mit ihrer starken Musik, ihrer emotionalen Thematik und einer visuell überzeugenden Umsetzung. Schwächen in der darstellerischen Feinzeichnung – vor allem bei der Hauptfigur – trüben das Gesamtbild zwar leicht, doch bleibt der Abend lohnenswert und bewegend. Gerade in Zeiten, in denen psychische Gesundheit noch immer zu wenig thematisiert wird, ist Dear Evan Hansen auf der Bühne ein wichtiges Zeichen.

Review: Disneys HERCULES

Neue Flora, Hamburg

von Marcel Eckerlein-Konrath

Was genau Disney sich dabei gedacht hat, ausgerechnet Hercules als abendfüllendes Musical auf die Bühne zu bringen, bleibt ein Rätsel von mythologischen Ausmaßen. Vielleicht war es eine Laune der Götter. Vielleicht ein Versehen. Wahrscheinlicher aber: eine Entscheidung in einem fensterlosen Konferenzraum, fernab jeglichen Theaterverstands. Was dabei herauskam, ist eine Produktion, die selbst in der Unterwelt noch als Foltermethode durchgehen würde. Götter müssen offenbar einen sehr, sehr bösen Sinn für Humor haben. Es beginnt eigentlich vielversprechend: Die Musen (Leslie Beehann, Virginia Vass, Venolia Manale, UZOH und Jessica Reese) – gesanglich toll und mitreißend – sind das musikalische Herzstück der Show. Sie kämpfen sich textlich durch ein Libretto, das klingt, als hätte jemand die Lyrics des Openers auf „Repeat“ gestellt. Gefühlte zwanzig Varianten desselben Songs („Genauso war’s“), aber keine Idee, wie man daraus dramaturgisch Spannung erzeugt. Gospel-Energie trifft auf kreativen Stillstand. Und so ist der erste Akt ein zäher, klebriger Kaugummi der Langeweile – man kaut und kaut, aber der Geschmack bleibt aus. Was auf der Bühne der Neuen Flora Hamburg als Musical-Event angekündigt wurde, entpuppte sich als zweieinhalbstündiger Beweis dafür, dass nicht jede Disney-Vorlage für die Bühne taugt. Hercules – Das Musical ist schlimmer als ein Autounfall: Man will wegsehen, aber schafft es einfach nicht, weil man sich fragt, ob es noch schlimmer werden kann. Spoiler: Ja, es kann.

Gespickt mit peinlichen Kalauern wie „Ich bin ein Gott, deswegen mag ich Götterspeise“ dümpelt die Geschichte leblos vor sich hin. Die Witze funktionieren alle nicht als Witz, weil sie keinerlei Mehrwert bieten – weder inhaltlich, noch charakterbezogen, noch sind sie ansatzweise komisch.

Hades, gespielt von Detlef Leistenschneider, hätte durchaus das Potenzial, der strahlende Gegenpol zum Heldentum des Hercules zu sein – eine Figur voller Feuer, Hinterlist, dämonischer Eleganz. Doch was auf der Bühne erscheint, ist das genaue Gegenteil: eine Karikatur, irgendwo zwischen Kindertheater-Sidekick und Schurken Imitation gone wrong. Leistenschneiders Hades scheint nicht zu wissen, was er sein will – oder sein darf. Diabolisch? Fehlanzeige. Ironisch? Wenn überhaupt, unfreiwillig. Stattdessen erleben wir eine jammernde, grimassierende Witzfigur, der nicht ansatzweise an den Gott der Unterwelt erinnert. Die Inszenierung gibt ihm einen skurrilen Psycho-Unterton mit – inklusive eines Ödipus-Komplexes, der nur ungläubiges Kopfschütteln auslöst. Die Figur wirkt unfertig, halbherzig, fehlgeleitet. Was wohl als moderne Idee gedacht war, gerät zur Farce. Der Versuch, ihn als durchgeknallten diabolischen Antagonisten zu inszenieren, scheitert grandios. Sein Kostüm? Ein einziger modischer Amoklauf. Die blaue Perücke – eine Art Halloween-Relikt zwischen Anime-Con und Karneval. Hades ist kein ernstzunehmender Gegenspieler, kein düsterer Gegentwurf zur leuchtenden Heldenreise – sondern eine dramaturgische Fehlzündung, die den mythologischen Unterbau der Geschichte zur unfreiwilligen Persiflage verkommen lässt.

Die Choreografien von Casey Nicholaw und Tanisha Scott erinnern streckenweise an das, was man auf einem Sommerfest eines Berufskollegs der 1980er-Jahre erwarten würde – dargeboten von der wenig ambitionierten B-Gruppe, die beim Vortanzen für die eigentliche Aufführung durchgefallen ist. Bewegungsfolgen ohne Dynamik oder szenische Einbettung reihen sich aneinander. Was als dynamischer Showdown, als kraftvolle Bewegungssprache gedacht war, entfaltet sich auf der Bühne in einer bizarren Mischung aus Schulaufführung, volkshochschultauglichem Ausdruckstanz und rhythmisch entgleistem Aufwärmprogramm. Kein Takt sitzt und keine Bewegung folgt einer klaren Linie oder gar einer choreografischen Intention.

Besonders schmerzhaft kulminiert dieser choreografische Offenbarungseid im „epischen“ Kampf gegen das riesige Wurm-Monster. Ein Moment, der eigentlich Suspense und Spektakel versprechen sollte – und stattdessen unbeabsichtigte Komik der schlimmsten Sorte liefert. Die Puppe selbst – ein Hybridwesen aus Thermomatte, Staubsaugerschlauch und leeren Poolnudeln – wird gelangweilt vom gut sichtbaren Puppenspieler gesteuert, der vermutlich denkt: Was genau ist hier schiefgelaufen in meinem Leben?

Während Hercules und Meg mit übertriebenem Ernst gegen das Latex-Gebilde ankämpfen, als hätten sie es mit einem Superschurken zu tun, flüchtet sich das Publikum kollektiv in die innere Emigration. Einige versuchen, das Geschehen durch intensives Blinzeln verschwimmen zu lassen, andere scheinen innerlich Einkaufslisten durchzugehen oder seelisch bereits beim nächsten Theaterstück. Der Rest? Lacht leise. Aus Verzweiflung. Oder weil alles so tragisch ist, dass es nur noch komisch sein kann.

Schauspielerisch bleibt vieles blass. Philipp Büttner als Hercules hat die physische Präsenz, aber sein Charakter bleibt ein naiver Hohlkörper. Mehr Kraft als Köpfchen – was zum Konzept durchaus passt, aber wenig Charme entfaltet. Ein seltener Lichtblick in diesem ansonsten musikalisch blassen Abend ist Büttners Interpretation von „Endlich angekommen“. Mit kraftvoller Stimme, emotionaler Tiefe und einem feinen Gespür für phrasiertes Erzählen gelingt ihm ein Moment echter musikalischer Präsenz. Es ist einer der wenigen Augenblicke, in denen man für einen Moment vergisst, wie schwach der Rest des Scores ist. Mae Ann Jorolan als Meg verleiht ihrer Figur eine moderne Note, ist stimmlich überzeugend („Nein, ich bin nicht verliebt“), bleibt aber in einer Inszenierung gefangen, die keine Tiefe zulässt. Ihre Emanzipation wirkt wie eine Fußnote im Skript, ihr Potenzial verschenkt.

Und dann wären da noch Karl und Heinz – zwei Figuren, die wirken, als hätte man sie versehentlich aus einem RTL-II-Comedy-Format der frühen 2000er in dieses Musical teleportiert. Johnny Galeandro und André Haedicke sollen offensichtlich als Comic Relief fungieren, doch statt Erleichterung bringen sie vor allem eines: Fremdscham gespickt mit Boomer Humor. Karl und Heinz tragen dramaturgisch nichts bei – sie sind nicht einmal sinnvoll eingegliedert. Ihre Szenen fühlen sich an wie Pausenfüller, die die Handlung nicht nur unterbrechen, sondern ihr aktiv im Weg stehen.

Musikalisch bleibt Hercules ebenso blutleer. Die neuen Songs von Alan Menken sind belanglos, melodisch austauschbar, dramaturgisch wirkungslos. Kein einziger Ohrwurm, kein einziger Moment musikalischer Erhebung. Die neuen Songs sind so generisch, dass man sich schon während des Hörens fragt, ob sie überhaupt stattfinden. Keine Melodie bleibt hängen, kein Moment brennt sich ein.

Dass Casey Nicholaw hier Regie geführt haben soll, glaubt man nur, wenn man es schwarz auf weiß liest. Zwischen The Book of Mormon und Hercules liegen Welten – Welten, in denen jedes Gespür für Tempo, Timing und Witz verloren gegangen ist. Diese Inszenierung hat keinen Drive, keine Spannung, keinen Rhythmus. Die Inszenierung? Ein Trauerspiel, das durch nichts geadelt wird – außer durch das Mitleid, das man mit den Darsteller:innen empfindet, die alles geben, obwohl es nichts zu retten gibt.

Wer je gedacht hat, Hercules sei ein unterschätzter Disney-Film mit Potenzial für die große Bühne – wird hier eines Besseren belehrt. Es funktioniert nicht. Und das auf so vielen Ebenen. Die Vorlage – ein durchaus cleverer, musikalisch origineller und visuell starker Animationsfilm von 1997 – bietet eigentlich alles, was ein moderner Musical-Hit braucht: starke Archetypen, eine Prise antike Dramatik, eine Coming-of-Age-Geschichte und jede Menge Spielraum für Humor und Emotion. Doch was in der Disney-Version charmant, rhythmisch pointiert und ironisch durchkomponiert ist, wird in dieser Bühnenumsetzung auf frappierende Weise entkernt. Statt Götterglanz und Heldenreise gibt’s hier zähe Dialoge, plakative Effekte, bemühten Slapstick und eine erstaunliche kreative Leere, die selbst die schönsten mythologischen Stoffe in pure Langeweile verwandelt.

Was als potenziell frischer, antiker Pop-Mythos hätte auftrumpfen können, verkommt hier zur griechischen Tragödie im schlechtesten Sinne: überlang, überflüssig, und in seiner schlimmsten Form – langweilig.

Review: LA CAGE AUX FOLLES

Komische Oper Berlin

von Marcel Eckerlein-Konrath

Subtil taucht im Wortschatz von Regisseur Barrie Kosky nur sehr sporadisch auf, zumindest wenn es um seine Inszenierung von Jerry Hermans Musical „La Cage Aux Folles“ geht. Mit seiner Arbeit für die Komische Oper Berlin demonstriert der beliebte australische Regisseur eine kurzweilig, opulent bunte Symphonie aus Farben und Formen, umschmeichelt von exorbitant aufwändigen Kostümen von Klaus Bruns. Jeder der weiß, was sich hinter Tom of Finland und seiner homoerotischen Kunst verbirgt, wird sich ein Schmunzeln beim Bühnenbild von Rufus Didwiszus nicht verkneifen können. Da wir uns aber weder bei Strindberg, noch bei Ibsen befinden und auch die Dialoge eher „Golden Girls“ als „Totentanz“ sind, ist eine gewisse erfrischende Spitzfindigkeit uneingeschränkt willkommen. Als das Musical von Hermann, mit dem Buch von Harvey Fierstein am 21. August 1983 uraufgeführt wurde, war die Welt noch eine andere. Motorola brachte das erste kommerzielle Mobiltelefon auf den Markt, es war das Ende des Kalten Krieges, Michael Jacksons „Thriller“ erschien und in der Filmwelt feierten Filme wie „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ und „Scarface“ Erfolge. Nelson Mandela und Oliver Tambo erhielten den UNESCO-Preis für ihre Arbeit im Kampf gegen die Apartheid in Südafrika. Und es war der Beginn der AIDS Krise, die verheerende Auswirkungen auf Millionen von Menschen weltweit hatte. Als das Musical debütierte, war die Diskussion über gleichgeschlechtliche Beziehungen und Transgender-Themen noch relativ neu und oft von Vorurteilen und Tabus geprägt.

La Cage Aux Folles brachte diese Themen jedoch selbstbewusst, wie selbstverständlich auf die Bühne und leistete einen wichtigen Beitrag zur zunehmenden Akzeptanz und Sichtbarkeit der LGBTQ+ Community. So wurde ein schwules, sich liebendes Paar auf der Bühne zu einem gigantischen Broadway Erfolg. Es gewann mehrere Tony Awards, darunter den für das beste Musical, und lief über 1.700 Vorstellungen. Die Premiere im Berliner Theater des Westens, wurde damals bei der deutschsprachigen Uraufführung zu einem Triumph für Intendant Helmut Baumann und „Ich bin, was ich bin“ zu einer Hymne und genießt seitdem Kultstatus. Für die Komische Oper verwendet Kosky die neue Übersetzung von Martin G. Berger, der „La Cage“ bereits an der Oper Basel mit Stefan Kurt inszenierte. Kurt ist auch in Berlin als Zaza zu sehen. „La Cage Aux Folles“ dreht sich um das Leben des schwulen Paares Georges, dem Besitzer eines Nachtclubs, und Albin, der als Drag Queen namens Zaza in Georges‘ Club auftritt. Probleme entstehen, als Georges‘ Sohn Jean-Michel ankündigt, dass er heiraten möchte. Jean-Michel ist der Sohn von Georges aus einer früheren heterosexuellen Beziehung und ist besorgt darüber, wie seine konservativen zukünftigen Schwiegereltern auf seine unkonventionelle Familie reagieren würden. Um den Eltern seiner Verlobten einen traditionelleren Eindruck zu vermitteln, bittet Jean-Michel Georges und Albin, ihre wahre Identität zu verbergen, was zu wunderbar komischen Verwicklungen führt. Stefan Kurt kann als Zaza sämtliche Register seines Schauspielportfolio ziehen und ist als Revuestar absolut überragend. Seine gesanglichen Qualitäten erinnern leicht an eine Marlene Dietrich oder Hildegard Knef mit einem Schuss Georgette Dee und reichen zwar nicht an einen ausgebildeten Musicalsänger heran, können aber dennoch überzeugen und treffen direkt ins Herz. Das was Kurt gesanglich nur andeutet, macht er schauspielerisch umso eindringlicher und eindrucksvoller in einer rundherum überzeugenden und starken Charakterisierung wett. Als sein Mann Georges ist Kammersänger Peter Renz ein guter Gegenpart zu Stefan Kurt, wenngleich der ausgebildete Tenor erwartungsgemäß auf dem musikalischen Sektor besser punkten kann als sein Kollege. Auch wenn die beiden gut harmonieren und die Chemie stimmt, glaubt man ihnen das verliebte, seit langer Zeit zusammenlebende Paar nicht so ganz. Daniel Daniela Ojeda Yrureta ist als Zofe Jacob mit stetig wechselnden Kostümen (auch hier zieht Klaus Bruns wieder alle Register seines Könnens) mit Akrobatik und einem Feuerwerk der Exzentrik ein echter Scene Stealer, der mit vulkanartigem Temperament für reichlich Lachsalven sorgt. Nicky Wuchinger und Maria-Danaé Bansen als Jean-Michel und Ann bleiben etwas farblos und austauschbar im Hintergrund, während Angelika Milster einen leicht desolaten Gastauftritt als Clubbesitzerin Jaqueline hinlegt. Auch wenn die große Diva nur wenige Zeilen singt, wirken ihre wenigen Dialoge stark unterprobt und etwas fahrig. Sie tritt bei der Wiederaufnahme in die Stilettos von Helmut Baumann, der Zaza der deutschen Uraufführung, der Jacqueline vor Milster spielte.

Grandios sind die Cagelles, die mit tänzerischer Finesse (Choreographie: Otto Pichler und Stepp-Choreographie: Mariana Souza) und überdrehter Slapstick zu einer weiteren, wertvollen Bereicherung für die Show werden. Dezenz ist auch hier eher Schwäche, denn der Humor ist streckenweise derb, besonders im ersten Akt stark, im zweiten hingegen etwas schleppender. Unter der hervorragenden musikalischen Leitung von Maestro Koen Schoots versprüht das Orchester der Komischen Oper einen satten Sound, der in der aktuellen Ausweichstätte im Schillertheater formvollendet ins Parkett brandet. „Ich bin was ich bin“ ist nach wie vor eine Hymne an die Individualität und ein Manifest für die Akzeptanz, trotz möglicher Ablehnung oder Verurteilung durch andere. Der Song ist, wie das Musical selbst, eine Feier der Individualität und ermutigt dazu, sich selbst treu zu bleiben und sich nicht von gesellschaftlichen Normen oder Vorurteilen einschränken zu lassen. „Es wird kein zurück, kein Fangnetz geben, einmal, also outet euch und raus ins Leben! Man lebt ohne Sinn, bis man dann sagt: Hey Welt, ich bin, was ich bin!“ Harvey Fierstein schrieb das zentrale Lied zunächst als Monolog und wurde dann von Jerry Herman in den prägnanten Song übersetzt, den wir alle kennen und lieben. So feiert Kosky mit seiner Inszenierung das Leben und die Liebe in jeder Form und Farbe. Und wenn dann am Ende „Die schönste Zeit ist jetzt“ ertönt, wissen wir alle, vielleicht etwas geblendet von Pailletten und Federn, das alles gut werden wird. Dazu sagt Kosky: „Die Aufführung von ‚La Cage Aux Folles‘ sollte für die Leute wie eine Batterie sein! Nach dem Besuch sollten sich alle viel, viel besser fühlen als davor. Die Vorstellung sollte sie befreien! […] Es ist so wichtig, das Musiktheater als einen Ort zu haben, wo man drei Stunden den Alltag vergessen kann, um neue Energie zu tanken.“

Review: LES MISÉRABLES

Gärtnerplatztheater München

von Marcel Eckerlein-Konrath

Als die Musicalversion von Victor Hugos Roman „Les Misérables“ 1985 im Londoner Barbican Theatre Premiere feierte, waren die Kritiken der Presse vernichtend. Von „geistlos“, „synthetisch“ und „schrecklich“ war da die Rede. Kaum jemand konnte sich vorstellen, dass dieses Werk die Zeit überstehen würde, geschweige denn Musicalgeschichte schreiben könnte. Nach über 15.000 Vorstellungen im Londoner West End, zahlreichen Tony Awards, einem Grammy, einer starbesetzten, Oscar prämierten Verfilmung und unzähligen internationalen Produktionen, kann man getrost behaupten, dass sich das Werk als astreiner Welthit entpuppt hat. Im Laufe der Zeit verstummten die negativen Kritiken, einige Vertreter unserer Zunft betrachteten das Werk sogar nach Jahren noch einmal neu und weitaus wohlwollender. Denn eins muss sich jeder Kritiker zugestehen: „Les Misérables“ hat es verdient, als musikalisches Meisterwerk betrachtet zu werden. Das nun das Staatstheater am Gärtnerplatz den Zuschlag für eine neue Produktion unter dem wachsamen Auge von Original Produzent Cameron Mackintosh erhalten hat, gleicht einer Sensation. Als Rechteinhaber wählt Mackintosh sehr sorgfältig die Produktionen aus und vergibt nur äußerst selten Lizenzen. Umso erfreulicher ist es, dass „Les Misérables“ nun endlich in München zu sehen ist, nachdem sich Intendant Josef E. Köpplinger mehrere Jahre vergeblich darum bemühte die Rechte zu ergattern. Es ist eine Freude die üppige, gewaltige Musik von Claude-Michel Schönberg in solch großer orchestraler Besetzung unter der Leitung von Maestro Koen Schoots zu erleben. Für seine Inszenierung hat Regisseur und Gärtnerplatz Intendant Josef E. Köpplinger behutsam die Original Inszenierung von Trevor Nunn und John Caird adaptiert und beeindruckend auf die die Münchner Bühne gebracht. Wie im Original Konzept gibt es eine Drehbühne, die funktional arbeitet und so schnelle Szenenwechsel ermöglicht. Dazu gibt es eine Treppe und verschiedene Versatzstücke aus beweglichen Podesten und natürlich die große Barrikade im zweiten Akt (Bühnenbild: Rainer Sinell).

An diesem Premierenabend liegt ein ganz besonderes Knistern in der Luft. Als das Orchester die ersten Töne des Prologs anstimmt wird schnell klar, hier geschieht etwas monumentales. Kraftvoll strömen die Töne den Zuschauern entgegen und geben den Blick auf die Bühne und das Gefangenenlager frei, in dem Jean Valjean festgehalten wird und zur Zwangsarbeit verdammt ist. Schon bei den ersten Tönen durch Hauptdarsteller Armin Kahl ist eine merkliche stimmliche Restriktion zu hören. Und ja Kahl ist so angeschlagen, dass er im zweiten Teil durch die alternierende Besetzung Filippo Strocchi ersetzt wird. Live Theater ist wahrlich eine grausame Geliebte: so schön, wie auch unberechenbar zugleich. So liefert Strocchi eine solide Darstellung des Jean Valjean und eine eindringlich gefühlvolle Version von „Bring ihn heim“. Doch der Star des Abends ist in jedem seiner Auftritte mit gewaltiger, bebender Stimme Daniel Gutmann als Inspektor Javert, der Valjean über Jahre verfolgt und ihn nicht loslassen kann. Er repräsentiert eindringlich einen Charakter, in einem Konflikt mit dem Prinzip der menschlichen Gnade und Vergebung. Gutmanns starker Bariton malt eine breite Palette von Klangfarben und Ausdrucksmöglichkeiten und ist dabei kraftvoll und omnipräsent, gleichzeitig aber auch sehr nuanciert und sanft. Javert ist in Gutmanns Charakterisierung eine tragische Figur, die die Komplexität des menschlichen Geistes und die Nuancen von Recht und Gerechtigkeit im Verlauf des Musicals in Frage stellt. Seine Version von „Stern“ gehört zu einem eindrucksvollen Gänsehaut Moment und dem Highlight des Abends. Eine bessere, tiefgreifendere Darstellung ist derzeit kaum auf deutschsprachigen Bühnen zu erleben. Zu recht erhält Gutmann dafür frenetischen, lang anhaltenden Applaus. Somit reiht sich sein Javert in die A Liga eines Philip Quast, Jeremy Secomb und Norm Lewis ein. Bravo!

Wietske van Tongeren gibt eine stimmgewaltige Fantine, eine tragische Figur, die die harte Realität des Lebens in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts widerspiegelt. Ihr Charakter symbolisiert sehr gut die Opferbereitschaft und den unermüdlichen Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit. Das alles schafft van Tongeren herzzerreißend und mit warmer, schöner Stimmfärbung einzufangen. Als gieriges Ehepaar Thénardier, die skrupellos bereit sind eiskalt über Leichen zu gehen, überzeugen Alexander Franzen und Dagmar Hellberg. Die beiden liefern ein wahres Kabinettstück der Komik, gepaart mit beißendem Zynismus und derben Klamauk. Die Thénardiers sind nicht nur Antagonisten für die anderen Charaktere des Musicals, sondern auch Symbole für die Korruption und Verderbtheit, die in einer Gesellschaft grassieren können, in der Armut und Ungerechtigkeit herrschen. Franzen und Hellberg liefern solch ein großartiges Portrait dieser durch und durch unsympathischen Figuren und stehlen so manche Szene am Premierenabend, das es eine wahre Freude ist. Mit unbändiger Leidenschaft und fantastischer Stimme berührt Katia Bischoff als Eponine und ihrem „Nur für mich“. Eponines Liebe zu Marius (gut: Florian Peters) ist ein wichtiger Teil des Musicals. Obwohl Marius sie nur als gute Freundin betrachtet und seine Gefühle ausschließlich für Cosette (der glockenhelle Sopran von Julia Sturzlbaum erfreut) reserviert sind, bleibt Eponine ihm treu ergeben. Ihre unerwiderte Liebe zu Marius bringt sie dazu, heroische Taten zu vollbringen, um ihn zu beschützen und glücklich zu sehen, auch wenn dies bedeutet, ihre eigenen Gefühle zu unterdrücken und für ihn zu leiden. Obwohl die deutsche Übersetzung von Heinz Rudolf Kunze sehr stimmig ist und grobflächig sehr gut funktioniert, gibt es beim Duett von Eponine und Marius mit „Der Regen“ einige Textzeilen, die den Terminus Kitsch in eine ganz neue Sphäre katapultiert: „Ich bin nicht mehr in Not // Der Regen färbt mich rot,// doch tut er mir nicht weh.// Ihr helft – ich könnt‘ vor Glück verglüh’n. // Ihr schützt mich vor der Nacht,// Ihr haltet mich ganz sacht // und Regen läßt die Blumen blüh’n.“

Unbedingte Erwähnung muss das wahrlich große, wie großartige Ensemble finden. Jeder einzelne Darsteller, jede einzelne Darstellerin spielt mit einer solcher Hingabe und Leidenschaft, das die beklemmende Atmosphäre vor der französischen Revolution eindrucksvoll eingefangen wird. Dazu ist die Diktion hervorragend und perfekt abgestimmt. Merlin Fargel ist ein glühender, stimmlich beeindruckender Enjolras, während Florian Peters als Marius mit „Dunkles Schweigen an den Tischen“ überzeugen kann.

Boubil und Schönberg haben mit „Les Misérables“ ein eindrucksvolles Meisterwerk und Gesamtkunstwerk für die Ewigkeit geschaffen. Die emotionalen Balladen funktionieren dabei ebenso hervorragend, wie die hymnischen Ensemble Nummern „Am Ende des Tags“, „Morgen schon“ oder „Hört ihr wie das Volk erklingt?“ Themen wie Liebe, Vergebung, soziale Gerechtigkeit und den Kampf um Freiheit sind zeitlos und berühren auch so viele Jahre nach der Uraufführung. Das Musical hat einen weiten Weg hinter sich, von einer französischen Konzertproduktion im Jahr 1980 zur gefeierten West End Show und später zum Broadway Erfolg und ganze 43 Jahre später endlich als Premiere in München. Das Warten hat sich gelohnt. „Les Misérables“ gibt als komplett durchkomponiertes Musical all das, was der geneigte Zuschauer erwartet und noch so viel mehr. Ein Abend, der sicher in die Chroniken des Gärtnerplatztheaters eingehen wird, als Erfolg auf ganzer Linie. Zurecht sind alle Vorstellungen bereits ausverkauft, doch die Glücklichen, die ein Ticket besitzen, können sich auf ein perfekt abgestimmtes Theaterereignis freuen. „Les Misérables“ wird somit in München zu einem uneingeschränkten Triumph für Köpplinger und seinem hervorragenden Ensemble und Kreativ Team. Der Siegeszug eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten geht unangefochten weiter.

Review: JESUS CHRIST SUPERSTAR

Staatstheater Nürnberg

von Marcel Eckerlein-Konrath

Ende 2023 fällte ich eine für mich eine wichtige Wahl: ich trat aus der römisch katholischen Kirche aus. Eine wahrlich nicht leichte Entscheidung gegen eine Gemeinschaft, der ich über mehrere Jahrzehnte angehörte. Ich war als Ministrant und Lektor zudem auch jahrelang aktiv in das Gemeindeleben einbezogen. Obwohl meine persönlichen Erfahrungen zum Glück positiver Natur waren, konnte ich als homosexueller Mann nicht länger mit ansehen, wie sehr die Kirche ihr eigenes Unternehmen gegen die Wand fährt, wie Werte verkauft werden und vor allem wie mit Opfern von sexuellem Missbrauch verabscheuungswürdig schlecht umgegangen wird. Die Kombination aus Machtstrukturen, durch die Täter geschützt werden und Opfern denen kein Gehör geschenkt wird, soll angeblich durch eine Kommission aufgearbeitet werden. Diese Kirche ist schon seit Jahren nicht mehr meine Kirche. Die Kirchenoberen haben immer noch nicht verstanden, dass Kindesmissbrauchs ein Verbrechen, und nicht etwa Beiwerk des kirchlichen Daseins ist. Seit Jahren gibt die katholische Kirche nur das zu, was man ihr lückenlos nachweisen kann und schützt ansonsten auch heute noch überführte und verurteilte Sexualstraftäter in ihren Reihen. Und dabei wundert sie sich, dass immer mehr Gläubige der katholischen Kirche enttäuscht den Rücken kehren. Das Problem der katholischen Kirche ist das Bodenpersonal, doch auch die evangelische Kirche zieht mit dieser These nach. Laut einer Studie sind zwischen 1946 und 2020 geschätzt 9.355 Kinder und Jugendliche in evangelischer Kirche und Diakonie sexuell missbraucht worden. Die Studie geht von knapp 3.500 Beschuldigten aus, davon gut ein Drittel Pfarrer oder Vikare. Gleich zu Beginn von „Jesus Christ Superstar“ am Staatstheater Nürnberg, wirft Regisseur Andreas Gergen durch Videoeinspielungen (Momme Hinrichs) rotierende Headlines dem Zuschauer entgegen. Schlagzeilen fordern Missbrauchsfälle in der Kirche aufzuarbeiten, thematisieren die gleichgeschlechtliche Ehe (oder etwas reißerischer „Homo Ehe“) und sprechen die Rolle der Frau in der Kirche an. Hier startet Gergen direkt stark und am Puls der Zeit in den Abend. Wir befinden uns in der Vatikanstadt inmitten kopulierenden Würdenträgern der katholischen Kirche.

Dann richtet sich der Fokus auf Judas. Til Ormeloh ist ein eindringlicher und charismatischer Judas, der mit „Heaven on Their Minds“ auch direkt einen der stärksten Nummern der Rock Oper hat. Jesus lebt mit Maria Magdalena und ihrem gemeinsamen Sohn in einer himmelblauen Einraum Butze mit Mahatma Ghandi Bild, Pace Flagge und einem Einrichtungsstil, der irgendwo zwischen Pseudo Yuppie, Ikea und Prenzlauer Berg liegt. Als Jesus scheint Lukas Mayer, besonders im ersten Akt, wie eine wandelnde Baldrianimplosion. Wie im Delirium singt er gleichgültig seine Songs wie Schlager herunter und schafft keine Persönlichkeit und Struktur der Figur Jesus einzuhauchen. Ohne markante Merkmale oder Charakterzüge zeichnet Mayer so einen teilnahmslosen, faden und langweiligen Jesus. Kaum glaubhaft vermittelbar, dass er eine so hypnotische Wirkung auf seine Jünger (hier heißen sie Jesus People und leben in einer Art Hippie Kommune zusammen) hat. Maria Magdalena wird mit souliger Stimme von Dorina Garuci interpretiert. Gesanglich weiß Garuci durchaus zu überzeugen, kratzt mit ihrer Darstellung aber leider nur sehr blass an der Oberfläche einer Charakterzeichnung ihrer Figur und bleibt dadurch etwas farblos. Ihre innere Zerrissenheit wird lediglich bei „I Don’t Know How To Love Him“ etwas nachvollziehbarer deutlich. Wesentlich stärker schauspielerisch, wie gesanglich ist Marc Clear als „Ich wasche meine Hände in Unschuld“ Pontius Pilatus. Mit sehr viel Tiefe und Farbe schafft er es aus seiner verhältnismäßig überschaubaren Rolle das Maximum herauszuholen. Sein Pilatus ist zweifelnd und heuchlerisch, gebrochen und feige. Eine starke Leistung!

In jeder „Jesus Christ“ Inszenierung gibt es diese eine Nummer, die Lloyd Webber als Revuenummer geschrieben hat und in anderem Kontext und mit anderem Text sicher auch als Vaudeville Gassenhauer funktionieren würde: „King Herod’s Song“, bei dem Tim Rice einen seiner denkwürdigsten Reime konzipiert hat: „Prove to me that you’re no fool / Walk across my swimming pool“. Ensemble Mitglied Hans Kittelmann kann als Herodes nicht so recht punkten und schafft nicht den Spagat zwischen der derben Komik und der zugleich düsteren Darstellung der Begegnung zwischen Jesus und seiner Figur kurz vor der Kreuzigung. Was aber auch daran liegen kann, das Gergen die Nummer als platte Revuegroteske inszeniert. Ministranten tanzen um Herodes teilweise kopulierend herum, während Herodes seine Unterwäsche samt Strapsen und Kreuz entblößt. Das Lied steht stark im Kontrast zur restlichen komplexen Musik von Andrew Lloyd Webber und fällt daher etwas aus dem musikalischen Rahmen. Applaus gibt es dennoch danach, was aber mehr dem Song, als dem Darsteller zuzuschreiben ist (Musikalische Leitung: Jürgen Grimm). Einen guten Eindruck hinterlassen Alexander Alves de Paula als Kaiphas, der mit starkem Bass punkten kann und Samuel Türksoy als Petrus. Er hat gemeinsam mit Dorina Garuci das wunderschöne Duett „Could We Start Again Please“ im zweiten Akt und weiß stimmlich zu überzeugen.

Andrew Lloyd Webber und Tim Rice begannen ihre Zusammenarbeit in den späten 1960er Jahren. Sie waren inspiriert von der Idee, die Geschichte von Jesus Christus als zeitgenössisches Rock-Musical zu erzählen, und begannen, Songs und Texte zu entwickeln. Ursprünglich als Konzeptalbum konzipiert, wurde Jesus Christ Superstar in den 1970ern zu einem sofortigen Erfolg. Die Musik, die eine breite Palette von Rock- und Pop-Einflüssen zeigt, gepaart mit den scharfsinnigen Texten von Tim Rice, fand schnell Anklang bei einem jungen Publikum. Das Album verkaufte sich weltweit millionenfach und erreichte hohe Chartplatzierungen. Der Übergang von der Konzeptalbum-Bühnenshow zum Musical erfolgte dann schnell. Jesus Christ Superstar debütierte 1971 am Broadway und wurde ein sofortiger Erfolg. Die Show revolutionierte das Musical-Genre, indem sie Rockmusik in das traditionelle Theater einführte und eine neue Ära des musikalischen Theaters einläutete. 1972 erfolgte dann die Premiere am Londoner West End, wo das Stück stolze acht Jahre lang lief. Damals gab es zahlreiche Proteste und Menschen, die gegen das Musical demonstrierten, weil es angebliche Blasphemie und die Verherrlichung von Judas als zu sympathischen Charakter darstelle. Eine solche Unterstellung würde heute sicher niemand mehr der Show oder der Inszenierung von Gergen ankreiden. Auch wenn dieser als Regisseur oft zum Rundumschlag auf die Institution Kirche ansetzt und ausholt, sind einige Statements nur behauptet, aber nicht konsequent genug ausgeführt. Das Bodenpersonal der Kirche wird zwar als heuchlerisch und manipulativ dargestellt, der letzte elektrisierende und zünde Funke bleibt aber aus, der die Kirche eiskalt entlarvt.

Die große Nummer von Jesus im zweiten Akt „Gethsemane (I Only Want To Say)“ habe ich schon viel viel stärker gehört (Michael Ball, Drew Sarich). Der Song sollte Jesus vor allem als einen Mann, der mit seinen eigenen menschlichen Schwächen und Emotionen zu kämpfen hat, zeigen. Die Texte von Tim Rice reflektieren sehr gut die inneren Kämpfe und Zweifel von Jesus und stellen gleichzeitig existenzielle Fragen nach dem Sinn seines Opfers und seiner Beziehung zu Gott. Dies transportiert sich durch Lukas Mayers Darstellung und Gesang nur sehr marginal. Punkten kann er aber in der entscheidenden und grausamen Kreuzigung, die durch Video eindringlich intensiv, fast schon abnorm festgehalten wird. Auch wenn die Einbindung von Videoelementen nichts neues ist, gelingt es Gergen hier perfide die Perversität dieser Massakrierung aufzuzeigen. Til Ormeloh kann mit seiner Nummer „Jesus Christ Superstar“ erneut zeigen was er kann, wenn er als Todesengel hereinschwebt und den blutüberströmten Jesus für ein letztes geiferndes Interview zur Effekthascherei ausschlachtet.

Andreas Gergen schafft mit seiner Inszenierung ein Bewusstsein für die vielen Fehlentscheidungen des Klerus, legt den Finger letztendlich aber zu oberflächlich in die Wunde. Die Vehemenz hätte durchaus noch etwas intensiver die Kirche an den Pranger stellen dürfen, weswegen seine Version von „Jesus Christ Superstar“ etwas an emotionaler Resonanz und Individualität vermissen lässt.

Fotos Pedro Malinowski

Review: FOLLIES

Staatstheater Wiesbaden

von Marcel Eckerlein-Konrath

In seiner letzten Spielzeit als Intendant des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden wagt Uwe Eric Laufenberg ein außergewöhnliches Unterfangen: Stephen Sondheims Musical Follies kehrt auf die deutsche Bühne zurück. Unter der Regie von Tom Gerber entfaltet sich ein opulentes Spektakel, das mit einem herausragenden Ensemble, prächtigen Kostümen und einem eindrucksvollen Orchester einen unvergesslichen Theaterabend bietet.

Follies spielt im Jahr 1970 in einem zum Abriss bestimmten Theater, dem ehemaligen Schauplatz der glanzvollen Weismann-Revue. Der Impresario Dimitri Weismann lädt seine ehemaligen Showgirls zu einem letzten Treffen ein. Im Mittelpunkt stehen Sally Durant Plummer (Pia Douwes) und Phyllis Rogers Stone (Jacqueline Macaulay), die mit ihren Ehemännern Buddy (Dirk Weiler) und Ben (Thomas Maria Peters) erscheinen. Während die Gäste in Erinnerungen schwelgen, treten die jüngeren Versionen der Hauptfiguren auf und konfrontieren sie mit verpassten Chancen und unerfüllten Träumen. Die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen, und die Charaktere müssen sich ihren Lebensentscheidungen stellen.

Pia Douwes haucht der Figur der Sally Durant Plummer eine überwältigende emotionale Tiefe ein, die weit über bloße Sentimentalität hinausgeht. Ihre Darstellung changiert mit faszinierender Leichtigkeit zwischen bittersüßer Nostalgie, aufgestauter Lebensenttäuschung und einer nahezu schmerzhaften, inneren Fragilität. In jedem Blick, in jeder Geste liegt das Ringen um ein Leben, das anders hätte verlaufen können. Besonders in ihrem Solo „Ich verlier’ den Verstand“ entfaltet sie eine gesangliche Ausdruckskraft, die in ihrer klanglichen Klarheit und emotionalen Wucht schlichtweg atemberaubend ist. Douwes gelingt es, das fragile Innenleben Sallys mit so viel Wahrhaftigkeit zu zeichnen, dass der Zuschauer nicht nur Anteil nimmt, sondern regelrecht mitfühlt – als würde das Herz dieser Figur für einen Moment auf offener Bühne schlagen. Ein glanzvoller, tief berührender Höhepunkt des Abends.

Jacqueline Macaulay verkörpert Phyllis Rogers Stone mit einer faszinierenden Mischung aus kühler Eleganz, messerscharfer Ironie und verletzlicher Tiefe. Ihre Darstellung lebt von einer geradezu filmischen Präzision – jeder Satz ist pointiert, jeder Blick kalkuliert, jede Geste sitzt. Macaulay spielt Phyllis nicht einfach als zynische High-Society-Frau, sondern als vielschichtige, emotional erschöpfte Frau, die sich im goldenen Käfig ihres Lebens eingerichtet hat – und dabei langsam erstickt.

Ihr Zusammenspiel mit Thomas Maria Peters als Ehemann Ben offenbart auf subtile Weise die Erosion einer Ehe, die längst nur noch aus Fassaden besteht. Und doch ist da unter der Oberfläche eine explosive Wut, eine aufgestaute Sehnsucht nach Authentizität, die in Macaulays Interpretation jederzeit spürbar bleibt.

Besonders eindrucksvoll gelingt ihr dies in dem Solo „Könnt’ ich dich verlassen?“ – ein sarkastisch brillanter, musikalischer Monolog, in dem sie mit funkelndem Spott und schneidender Präzision die Trümmer einer gescheiterten Beziehung ausleuchtet. Ihre Stimme ist dabei zugleich kraftvoll, geschmeidig und von einer kontrollierten Intensität, die jedes Wort auflädt.

Macaulay gelingt mit dieser Phyllis das Kunststück, sowohl Diva als auch tief verletzlicher Mensch zu sein – eine Frau, die durch die Jahrzehnte hinweg Haltung bewahrt hat und nun beginnt, Risse zu zeigen. Ein ebenso intelligenter wie berührender Auftritt.

April Hailer setzt als Carlotta Campion ein fulminantes Ausrufezeichen in dieser Wiesbadener Follies-Inszenierung – ein einziger, großer Moment, der den Saal zum Beben bringt. Ihr Auftritt mit dem legendären Song „Bin noch hier“ („I’m Still Here“), einem der wohl ikonischsten Stücke aus Stephen Sondheims Gesamtwerk, ist nicht nur musikalisch brillant, sondern auch schauspielerisch ein kleines Meisterwerk.

Hailer beginnt die Nummer beinahe beiläufig, fast erzählend – wie eine Frau, die in einem Nebensatz ihr gesamtes Leben Revue passieren lässt. Doch mit jedem Vers wächst ihre Präsenz, gewinnt die Figur an Kontur. Sie durchmisst mit großem stimmlichem Facettenreichtum ein ganzes Leben: Aufstieg, Fall, Wiederaufstieg, Glanz, Verrat, Enttäuschung – und Überleben. Dabei changiert sie mühelos zwischen rauer Selbstironie, trotzigem Humor und einer ungebrochenen Stärke, die Carlotta als wahre Überlebenskünstlerin entlarvt.

Stimmlich glänzt Hailer mit sattem Timbre und punktgenauer Phrasierung. Jeder Ton sitzt, jede Silbe ist mit Bedeutung aufgeladen. Sie durchlebt das Lied, anstatt es nur zu singen – als würde sie in diesem Moment tatsächlich jeden einzelnen Lebensabschnitt noch einmal durchleben. Die berühmte Textzeile „I got through all of last year… and I’m here“ wird unter ihren Händen zur kämpferischen Lebensmaxime einer Frau, die nie untergegangen ist, egal wie hoch die Wellen schlugen.

Das Publikum dankt ihr zu Recht mit lang anhaltendem Applaus – ein echter Showstopper, nicht nur wegen der Musik, sondern wegen der schieren Wucht ihrer Bühnenpräsenz. April Hailer zeigt: Carlotta ist nicht nur noch da – sie ist immer noch eine Klasse für sich.

Dirk Weiler als Buddy und Thomas Maria Peters als Ben ergänzen das Hauptquartett mit überzeugenden Darstellungen. Weiler bringt die Zerrissenheit seiner Figur zum Ausdruck, während Peters die innere Leere hinter Bens erfolgreicher Fassade offenbart.

Tom Gerbers Inszenierung von Follies am Staatstheater Wiesbaden ist ein visuell üppiges und atmosphärisch dichtes Theatererlebnis, das sich mit Hingabe der bittersüßen Nostalgie der goldenen Ära des amerikanischen Showbusiness verschreibt. Gerber gelingt dabei ein kunstvoller Balanceakt: Er fängt sowohl die morbide Melancholie des verfallenden Theaters ein – Symbol für geplatzte Träume und vergangene Illusionen – als auch den glitzernden Zauber der einstigen Revuewelt, die in Erinnerungsblitzen wieder zum Leben erwacht.

Das Bühnenbild changiert zwischen bröckelndem Putz, verstaubten Kulissenteilen und verspiegelten Wänden, in denen sich Vergangenheit und Gegenwart überlagern. Gerber nutzt dabei geschickt Projektionen und Lichtstimmungen, um den fließenden Übergang zwischen Realzeit und Erinnerungstheater zu markieren – nie plakativ, sondern stets elegant angedeutet. Die Idee, dass die Figuren sich buchstäblich ihren jüngeren Ichs gegenübersehen, wird theatral überzeugend umgesetzt und verleiht dem Abend eine fast geisterhafte, träumerische Qualität.

Einen wesentlichen Beitrag zur atmosphärischen Dichte leistet Jannik Kurz mit seinen prächtigen, detaillierten Kostümen. Für die Gegenwart dominieren gedeckte Töne, elegante Schnitte und ein Hauch von Melancholie in der Kleidung der gealterten Figuren. Ganz anders die Rückblenden: Da funkeln Pailletten, rascheln Federboas, glitzern Seidenstoffe im Licht der Rampe – Glamour pur, inspiriert von den klassischen Ziegfeld-Follies-Shows und dem Broadway der 1920er- bis 50er-Jahre.

Besonders eindrucksvoll sind die Parallelbilder, wenn junge und alte Versionen der Figuren gemeinsam auf der Bühne stehen – mal spiegelbildlich, mal konfrontativ. Die Kostüme helfen dabei, diese Doppelungen nicht nur optisch klar zu machen, sondern auch emotional aufzuladen.

Insgesamt ist Gerbers Inszenierung nicht nur eine Reminiszenz an vergangene Theaterpracht, sondern auch eine liebevolle, manchmal ironische, manchmal herzzerreißende Reflexion über Zeit, Vergänglichkeit und das, was auf der Bühne – und im Leben – bleibt, wenn der Vorhang gefallen ist.

Mit dieser opulenten Produktion von Follies gelingt dem Hessischen Staatstheater Wiesbaden ein ebenso mutiger wie würdiger Schlusspunkt unter der Intendanz von Uwe Eric Laufenberg. Dass ausgerechnet ein Stück von Stephen Sondheim – jenem Meister der musikalischen Ambivalenz, des psychologischen Tiefgangs und der ironisch gebrochenen Showästhetik – den Abschied markiert, ist ein kluger, ja beinahe symbolischer Kunstgriff. Denn Follies ist kein gefälliges Gute-Laune-Musical, sondern ein melancholisches Meisterwerk über das Vergehen der Zeit, über Selbstbetrug, Illusion und das schmerzhafte Ringen um Wahrhaftigkeit.

Diese Wiesbadener Inszenierung besticht durch ihre schiere Theaterwucht: das grandios aufspielende Orchester unter der musikalischen Leitung von Albert Horne (der mit seinem Auftritt als Weismann/Roscoe einen herrlich augenzwinkernden Übergang zwischen Bühne und Graben schafft), das verschwenderisch ausgestattete Bühnenbild, die liebevoll gestalteten Kostüme und nicht zuletzt das hochkarätige Ensemble, das mit unbedingter Hingabe agiert.

Besonders hervorzuheben ist dabei, wie fein das Zusammenspiel zwischen Regie, musikalischer Umsetzung und darstellerischer Tiefe austariert ist. Jeder Charakter bekommt Raum zur Entfaltung, jede Szene ist durchkomponiert bis ins Detail, ohne je steril zu wirken. Das Ensemble schafft es, Sondheims geniale, mitunter fragmentarisch wirkende Partitur lebendig werden zu lassen – in all ihrer Komplexität, Schönheit und Bitterkeit.

Dass man sich für dieses vielschichtige, anspruchsvolle Werk entschieden hat – und es in solch großer Besetzung und orchestraler Opulenz zeigt – ist nicht nur ein kulturpolitisches Statement, sondern auch ein Geschenk an das Publikum. Follies ist ein Musical, das fordert, aber auch reich belohnt. Wer sich auf die komplexe Struktur und die doppelbödigen Figuren einlässt, erlebt einen Theaterabend von außergewöhnlicher emotionaler und künstlerischer Dichte.

Im prachtvollen, historischen Zuschauerraum des Wiesbadener Staatstheaters – mit seiner kaiserzeitlichen Eleganz, dem funkelnden Kronleuchter, den roten Samtlogen und der goldenen Decke – entfaltet Follies eine Aura, die kaum passender sein könnte: Eine rauschhafte, melancholische, manchmal auch ironisch gebrochene Feier des Theaters – als Lebensraum, als Traumfabrik, als Erinnerungsmaschine.

Ein Muss für alle Liebhaber des Musiktheaters – und ein eindrucksvoller, nachhallender Abschiedsgruß eines Intendanten, der immer wieder den Mut hatte, große Geschichten in großer Form zu erzählen.

Review: SUNSET BOULEVARD

Savoy Theatre, London

von Marcel Eckerlein-Konrath

Sunset Boulevard war Mitte der 1990er mein erstes West End Musical, dass ich sah. Elaine Paige war meine Norma und diese prägende Erfahrung ihrer herausragenden Performance machte mich zu ihrem Fan und zum Beginn meiner Liebe zu „Sunset Boulevard“. Die Musik beeindruckte mich dabei ebenso sehr wie das ausladende Bühnenbild von John Napier und die prunkvollen, aufwendigen Kostüme von Anthony Powell. So musste sich jahrelang auch zwangsläufig für mich jede neue Inszenierung am Original von Trevor Nunn messen. Im Laufe der Jahre sah ich viele verschiedene Interpretationen und Produktionen. Keine davon konnte so recht ans Original heranreichen. Nun sorgte eine neue Produktion in London für reichlich Wirbel und ich muss gestehen ich war infiziert. Ich wollte und musste mir diese Show unbedingt anschauen. Jamie Lloyd hat mit seiner Inszenierung etwas ganz erstaunliches geschaffen. Er hat die Show nicht nur inszeniert, sondern demontiert, dekonstruiert und vollkommen neu zusammen gefügt. Seine Interpretation ist mutig, einzigartig und hat mit dem Sunset was ich bislang kannte, nichts mehr gemein. Es gibt keine Kostümwechsel (bis auf einen winzigen), alle tragen schwarz weiß und es gibt keinerlei Bühnenbild und Requisiten (Bühne und Kostüme: Soutra Gilmour). Kann das funktionieren? Oder noch anders gefragt: kann dies emotional berühren? Oh ja und wie! Besonders die Musik von Lloyd Webber wird hier zum weiteren Hauptdarsteller. Seine Melodien sind so stark, so treibend dass ich genussvoll wertschätze, welch Meisterwerk er damit geschaffen hat. Das Orchester in London ist überragend. Jeder einzelne Ton, der da aus dem Graben kommt durchströmt den Körper und regt alle Sinne an. Die Musik in „Sunset Boulevard“ von Andrew Lloyd Webber zeichnet sich ganz klar durch ihre dramatische Intensität und emotionale Tiefe aus. Webber ist für mich einer der renommiertesten und besten Musicalkomponisten, der eine Partitur geschaffen hat, die die düstere Atmosphäre des Handlungssettings rund um den ehemaligen Stummfilm Star Norma Desmond und ihre aussichtslose Liebe zum jungen Drehbuchautoren Joe Gillis perfekt einfängt. Die opulenten Orchesterarrangements von Andrew Lloyd Webber und David Cullen erklingen im Savoy Theatre in absoluter Perfektion. Webber nutzt ein reiches Klangspektrum, um die Pracht und den Glanz der Hollywood-Ära, in der die Handlung spielt, widerzuspiegeln. Webber verwendet Leitmotive, um bestimmte Charaktere oder Themen zu repräsentieren. Dies trägt zur Kohärenz der Partitur bei und verknüpft musikalisch verschiedene Szenen und Handlungsstränge meisterhaft miteinander.

Tom Francis beweist von der ersten Sekunde, in der er singt, dass er eine Idealbesetzung für Joe Gillis ist. Für mich der stärkste Joe seit Alexander Hanson. Er ist rau und zärtlich zugleich. Er singt durchdringend brillant und sanft mit einem ehrlichen, naturalistischen Schauspiel. Und dann singt die Frau, die als Hauptdarstellerin so viele Lobeshymnen eingefahren hat. Von der Rolle ihres Lebens ist da die Rede. Selbstverständlich wünsche ich Nicole Scherzinger noch viele Optionen zu glänzen, aber dass was sie auf der Bühne des Savoy Theaters abfeuert ist Weltklasse. Da sitzt nicht nur jeder Ton, nein ihr Schauspiel ist ebenso stark. Ihre Norma ist unglaublich sinnlich und sexy, desillusioniert und geistesgegenwärtig zugleich. Sie beobachtet und wägt ab. She hovered like a hawk. Wobei sie eher wie ein Puma in Gefangenschaft um ihre Beute vorsichtig schleicht und ihre Krallen ausfährt. Wie ein Puma ist ihre Norma ein Einzelgänger und territorial. Sie markiert ihr Revier, um Rivalen aufzulauern und ihre Anwesenheit zu signalisieren. Scherzingers „With One Look“ hat mir buchstäblich den Atem geraubt und ich habe vor Staunen meinen Mund nicht mehr zubekommen. Man könnte meinen Scherzinger sänge um ihr Leben. Was für eine Performance! Nach ihrer Interpretation und ihrem „I’ve come home at last“ während „As If We Never Said Goodbye“ im zweiten Akt, erntet sie zurecht Standing Ovations. Brava!

Eine Entdeckung ist Grace Hodgett Young in ihrem West End Debüt als Betty Schaeffer. Betty wirkt in Jamie Lloyds Version wesentlich aufgeklärter, feministischer und emanzipierter als frühere Auslegungen der Rolle. Mit starker Stimme ist sie ein idealer Counterpart zu Tom Francis als Joe. David Thaxton kann als Max von Mayerling alle Register seines warmen Baritons bedienen und schafft mühelos eine wahre Flut an Gänsehautmomenten. Das Lichtdesign von Jack Knowles gehört zu den besten und stärksten, die jemals in einem Theater zu erleben waren und schafft damit unverwechselbare filom noir Momente. Bemerkenswert punktiert wird in der Inszenierung von Lloyd eine ausgefeilte live Videoprojektion (Design: Nathan Amzi und Joe Ransom) eingesetzt, die alles in den Schatten stellt, was man bisher gesehen hat. Besonders eindrucksvoll gelingt der Beginn des zweiten Aktes, der Backstage in der Garderobe von Tom Francis beginnt und durch die Kamera festgehalten wird. Als er dann das Titellied singt, streift er dabei auch durch die Umkleidezimmer seiner Costars (inklusive einer Nicole Scherzinger, die mit Lippenstift „mad about the boy“ an ihren Garderobenspiegel schreibt) hinaus auf den Strand im West End, und vor das Savoy Hotel und Savoy Theater, mit den letzten Tönen erreicht Francis dann centre stage und wird doch einen frenetischen, berechtigt euphorischen Applaus den Publikums begleitet.

Jamie Lloyd hat mit seiner Inszenierung das Stück komplett neu erfunden, er hat die schwarz weiß Optik des Original Billy Wilder Films adäquat eingefangen und genial auf die Bühne übertragen. Dabei hat er auch einige Kürzungen vorgenommen. So entfallen die beiden Songs „The Lady’s Paying“ und „Eternal Youth Is Worth A Little Suffering“ in seiner Version. Dazu gibt es hier und da ein paar behutsame Änderungen in den Lyrics von Don Black und Christopher Hampton. Lloyds Stil schwankt zwischen Thomas Ostermeier und Ivo van Hove, ist brutal und zärtlich, peitschend und sanft, irritierend und eindrücklich.

Die Inszenierung und Neuerfindung von „Sunset Boulevard“ von Jamie Lloyd ist herausfordernd, provokativ, meisterhaft und setzt damit neue Maßstäbe für die Interpretation klassischer Musical Werke. Es ist eine Regiearbeit, über die ganz London und die Musicalwelt zurecht reden und diskutieren. Sie ist ein orgastischer Hochgenuss über den ich jetzt und zukünftig sagen kann: „Ja, bei diesem musikalischen Ereignis war ich tatsächlich dabei … und es war magisch!“

Review: TITANIC

Theater Erfurt

von Marcel Eckerlein-Konrath

1985 wurde das Wrack der RMS Titanic etwa 370 Meilen (600 km) südsüdöstlich vor der Küste Neufundlands in einer Tiefe von rund 12.500 Fuß im Atlantik entdeckt. Für den Komponisten Maury Yeston war dies der Auslöser, sich intensiver mit dem Schicksal der Titanic auseinanderzusetzen. Yeston, der mit Musicals wie Nine und Grand Hotel vor allem Kritiker begeisterte, entschied sich für eine klassisch inspirierte Herangehensweise an die Musik seines Stücks.

„Ich wusste, dass ich eine ähnliche Klangfarbe finden musste wie bei den großen Komponisten jener Zeit – etwa Elgar oder Vaughan Williams. Für mich war das eine Gelegenheit, ein Element der symphonischen Tradition ins Musiktheater zu bringen, das wir vorher in dieser Form nicht hatten. Das war sehr aufregend“, so Yeston über seinen kompositorischen Ansatz.

Das Musical wurde für fünf Tony Awards nominiert – und gewann sie alle, darunter auch die Auszeichnungen für das beste Musical und die beste Originalkomposition. Mit insgesamt 804 Vorstellungen konnte sich die Produktion am Broadway beachtlich behaupten.

Nach zahlreichen internationalen Produktionen entschied sich das Theater Erfurt, Titanic für die Spielzeit 2023/24 auf den Spielplan zu setzen – ein ambitioniertes und mutiges Vorhaben. Was Erfurt hier auf die Bühne bringt, ist beeindruckend – nicht nur aufgrund der Größe des Ensembles. Neben einem starken Cast, der überwiegend aus Gästen besteht, überzeugt insbesondere der gewaltige Opernchor (Choreinstudierung: Markus Baisch) in der klugen und detailreichen Inszenierung von Stephan Witzlinger.

Schon mit den ersten Tönen der Ouvertüre wird klar: Der eigentliche Star des Abends ist das philharmonische Orchester unter der exquisiten Leitung von Clemens Fieguth. Die Entscheidung, die Musiker sichtbar auf der Bühne zu platzieren – als integralen Bestandteil des Schiffs – ist ein Geniestreich. Das Orchester wird so nicht nur musikalisch, sondern auch szenisch zum Herzstück der Produktion und fügt sich elegant in das Bühnenbild von Lena Scheerer ein.

Scheerer gelingt es mit wenigen, aber wirkungsvollen Mitteln, den Luxusdampfer zum Leben zu erwecken. Besonders im letzten Akt, beim dramatischen Untergang der Titanic, entfaltet ihre Ausstattung eine beeindruckende Wucht. Hier entstehen große Theatermomente, die im Gedächtnis bleiben und noch lange nachwirken.

Titanic legt den Fokus vor allem auf historische Figuren wie Kapitän Smith, souverän gespielt von Martin Sommerlatte, und Schiffskonstrukteur Thomas Andrews (eindringlich: Dennis Weissert). Da ist zum Beispiel der hoffnungsvolle, naive Heizer Frederic Barrett, überzeugend verkörpert von Daniel Eckert, und die junge Kate McGowan (gut: Johanna Spanzel), die ihr Glück in Amerika finden will.

Auch wenn Autor Peter Stone bemüht ist, die Vielfalt der Menschen an Bord und ihre unterschiedlichen Hintergründe sichtbar zu machen, wirkt die Handlung stellenweise zu episodenhaft. Vor allem einige Dialoge (in der deutschen Übersetzung von Wolfgang Adenberg) klingen mitunter hölzern und konstruiert.

Das Musical verfolgt die Ereignisse vor, während und nach dem Untergang der Titanic – in Sachen Emotionalität gelingt das mal mehr, mal weniger überzeugend. Zu bruchstückhaft werden die Geschichten der Charaktere aus den drei sozialen Klassen – darunter Passagiere, Crewmitglieder und Offiziere – präsentiert. Zwar liegt der Fokus auf den individuellen Lebenswegen, Hoffnungen und Träumen, doch die Tiefe bleibt oft an der Oberfläche hängen.

Ein Beispiel: Das Ehepaar Beane reist als Passagiere der dritten Klasse. Alice, großartig gespielt und gesungen von Katja Bildt, träumt davon, zur ersten Klasse zu gehören, und klammert sich an diese Illusion mit kindlicher Inbrunst. Ihr Ehemann Edgar hingegen, wenig überzeugend und merkwürdig deplatziert von Benjamin Ebeling dargestellt, versucht sie immer wieder zurück in die Realität zu holen – als gehöre er eigentlich in ein anderes Stück.

Als Passagiere der ersten Klasse beeindrucken Kerstin Ibald und Martin Berger als Isidor und Ida Straus: Ihre Darstellung ist herzzerreißend rührend, ihr Duett „Wie vor aller Zeit“ zählt zu den emotionalen Höhepunkten der Inszenierung – still, anrührend und nachhaltig bewegend.

Mit „Titanic“ gelingt Regisseur Stephan Witzlinger und seinem glänzenden Team eine beeindruckende Gesamtleistung (Choreografie: Kerstin Ried), wäre da nicht ein ganz unwesentlich wichtiger Faktor für ein Musical, der hier etwas unangenehm aufstößt: die Musik. Die Komposition von Yeston bewegt sich häufig zwischen Oper und Symphonie und ist zwar durchaus schöpferisch wertvoll, mitunter aber schwer antizipierbar. Mit Ausnahme der Eröffnungsnummer, die beeindruckend inszenatorisch und musikalisch gelingt, gibt es kaum Songs die ins Ohr gehen. Yeston versucht mit seiner Musik emotionale Resonanz zu erzeugen, verliert sich aber zu häufig darin. Die Idee mit seiner Komposition die Handlung voranzutreiben und die Erzählung zu unterstützen, gelingt ihm oft nur grobflächig, denn zu sperrig und verklausuliert geraten die teilweise atonalen Melodien. Intervallsprünge und unkonventionelle Klangfarben gestalten es häufig schwierig seiner Musik zu folgen, wirken schon beinahe avantgardistisch und erinnern an Werke von Arnold Schönberg oder Alban Berg.

Sehenswert ist das Stück am Theater Erfurt aber allemal und das liegt vor allem an der fantastischen Symbiose aus Orchester, Regie, Bühne, Licht (Florian Hahn) und Ensemble. Diese Titanic ist definitiv nicht dem Untergang geweiht.

Review: SOMETHING ROTTEN!

English Theatre Frankfurt

von Marcel Eckerlein-Konrath

„What the hell are musicals?! „It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.“ Klingt doch nach einer vortrefflichen Idee. Gut seien wir ehrlich, Menschen die sich gegenseitig ansingen, in musikalische Monologe abdriften oder eine Eleven o‘ clock belten, sind vollkommen unrealistische Utopien. Gleichzeitig sind Musicals nicht nur ein Garant für volle Häuser, sondern machen viel Spaß, berühren und entführen in andere Welten. Wir befinden uns bei „Something Rotten!“ in der Renaissance „with poets, painters, and bon vivants and merry minstrels who strolled the streets of London.“ Es ist die Zeit von Dürer und Michelangelo, Dante Alighieris Göttlicher Komödie, der Venus von Botticelli und der Blütezeit von William Shakespeare.

Welcome to the Renaissance!

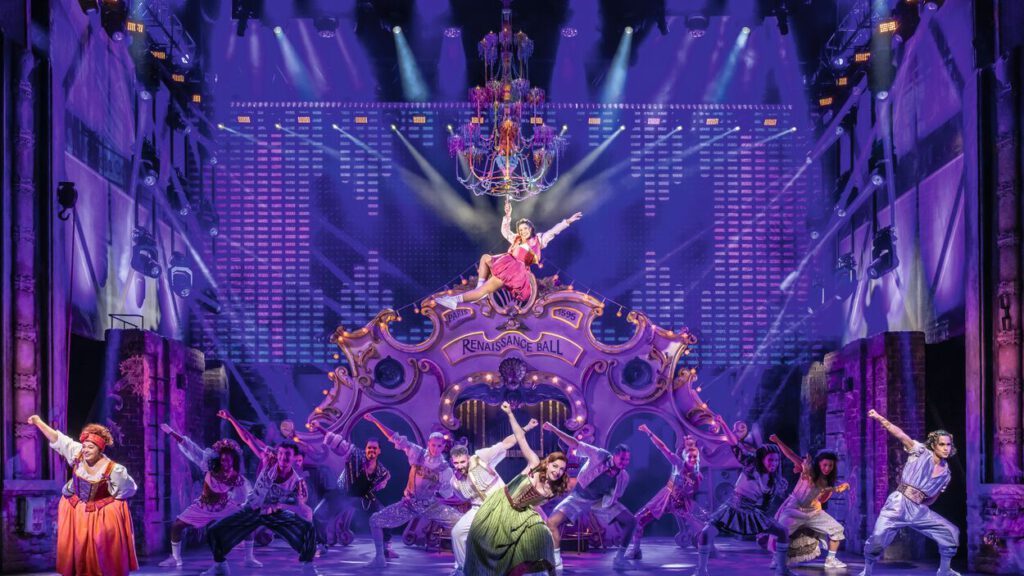

So spielt die die Handlung von Something Rotten! im London des 16. Jahrhunderts und dreht sich um die zwei rivalisierenden Brüder, Nick und Nigel Bottom, die versuchen, endlich einen Hit für das Theater zu schreiben. Dabei geraten sie in Konkurrenz mit dem Rockstar-ähnlichen Shakespeare (Matt Beveridge), der im Stückeschreiben wesentlich erfolgreicher ist als die beiden Brüder. Wobei sich Shakespeare teilweise etwas unorthodoxer Methoden bedient um an sein Ziel zu kommen. In ihrer Verzweiflung wenden sie sich an einen Wahrsager, der ihnen prophezeit, dass die Zukunft des Theaters im Musical liegt. Dies bringt sie auf die Idee, das allererste Musical zu schreiben.